Содержание

Основы методики Зайцева: революция в обучении чтению

Когда речь заходит о том, как научить малыша читать, многие родители теряются в море информации. Но есть один подход, который выделяется среди прочих – методика Зайцева. Чем же она так примечательна? Давайте нырнем в этот увлекательный мир кубиков, песенок и игр, который перевернул представление о раннем обучении чтению.

Николай Александрович Зайцев, педагог-новатор, разработал свою систему, отталкиваясь от простой идеи: а что, если сделать процесс обучения чтению естественным и увлекательным, как игру? И вот, на свет появились знаменитые кубики Зайцева – настоящие волшебные помощники в мире букв и слогов.

Магия кубиков: в чем секрет?

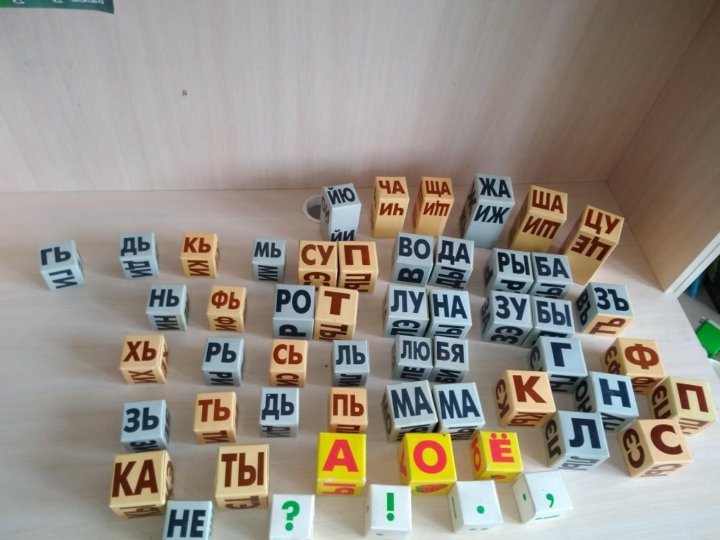

Представьте себе: вместо скучных прописей и монотонного повторения букв ребенок играет с яркими кубиками. Каждый кубик – это целый мир. На гранях написаны слоги, а не отдельные буквы. Почему это важно? Да потому что мы говорим слогами! Попробуйте произнести слово «мама» по буквам – получится неестественно. А теперь слогами: «ма-ма» – вот оно, живое слово!

Но это еще не все. Кубики Зайцева – настоящие музыкальные инструменты. Они звенят, шуршат, гремят – каждый по-своему. Твердые согласные – в железных коробочках, мягкие – в деревянных. Гласные звучат особенно мелодично. Ребенок не просто видит слоги, он их слышит и чувствует! Это мультисенсорный подход во всей красе.

От кубиков к словам: как это работает?

Итак, у нас есть волшебные кубики. Что дальше? А дальше начинается самое интересное! Ребенок не зубрит правила, не пытается запомнить абстрактные символы. Он складывает слова, как конструктор. «Ма-ма», «па-па», «ко-ш-ка» – слова рождаются прямо на глазах, и это захватывает!

Но Зайцев пошел дальше. Он придумал специальные песенки-попевки для каждой группы слогов. Представьте: малыш, напевая веселую мелодию, складывает слова. Это же целое представление! И, что удивительно, информация, поданная в такой игровой форме, усваивается моментально.

Почему это работает: наука за методом

Может показаться, что методика Зайцева – это просто набор забавных игр. Но за ней стоит серьезная научная база. Вспомните, как учатся маленькие дети? Они познают мир всеми органами чувств сразу. Трогают, пробуют на вкус, слушают. Методика Зайцева использует эту естественную детскую любознательность.

Исследования показывают, что мозг лучше усваивает информацию, если она поступает по разным каналам восприятия. Когда ребенок видит слог, слышит его звучание, ощущает вес кубика – все это создает прочные нейронные связи. Результат? Быстрое и эффективное обучение чтению.

Практика: с чего начать?

Допустим, вы решили попробовать методику Зайцева. С чего же начать? Первый шаг – это, конечно, приобретение кубиков. Но не спешите сразу выкладывать все 52 штуки перед ребенком. Начните с нескольких, самых простых. Поиграйте вместе, позвените ими, послушайте, как они звучат.

Следующий этап – складывание простых слов. «Мама», «папа», «дом» – это те слова, которые малыш знает и любит. Пусть он сам попробует найти нужные кубики. Не торопите его, не исправляйте ошибки сразу. Помните: главное – процесс, а не результат.

Постепенно вводите новые кубики, усложняйте задания. Придумывайте игры: кто быстрее сложит слово? Кто найдет больше слов на определенный слог? Возможности безграничны!

Подводные камни: на что обратить внимание

Методика Зайцева действительно эффективна, но у нее, как и у любого метода, есть свои особенности. Некоторые критики отмечают, что дети, обученные по Зайцеву, могут испытывать трудности с переходом к обычному письму. Ведь они привыкли к слоговому принципу, а не к побуквенному.

Чтобы избежать этой проблемы, важно не ограничиваться только кубиками. Постепенно вводите обычные буквы, показывайте связь между слогами на кубиках и буквами в книгах. Помните: методика Зайцева – это не догма, а инструмент. Используйте его гибко, адаптируйте под своего ребенка.

Личный опыт: истории успеха

Знаете, что самое убедительное? Реальные истории. Вот, например, случай из моей практики. Маленький Миша, 4 года, никак не мог «подружиться» с буквами. Родители были в отчаянии: ребенок категорически отказывался от любых занятий чтением. Мы начали с кубиков Зайцева. Сначала просто играли, звенели, строили башенки. Потом незаметно стали складывать слова.

И вот, спустя всего пару месяцев, Миша уже сам просил «поиграть в слова». А еще через полгода он читал простые книжки. Родители не могли поверить своим глазам! Вот она, магия методики Зайцева в действии.

Зайцева методика чтения: взгляд в будущее

Что ждет методику Зайцева в будущем? С развитием технологий появляются новые возможности. Уже сейчас есть приложения, основанные на принципах Зайцева. Представьте: виртуальные кубики, которые можно крутить на экране планшета, интерактивные игры, основанные на слоговом принципе.

Но самое главное – это философия методики. Идея о том, что обучение должно быть естественным, увлекательным, многосенсорным – вот что действительно революционно. И эта идея, уверен, будет жить и развиваться, помогая новым поколениям детей полюбить чтение.

В мире, где информация меняется с молниеносной скоростью, умение быстро читать и усваивать новое становится суперспособностью. И методика Зайцева дает детям именно этот суперинструмент. Она не просто учит складывать буквы – она открывает дверь в мир знаний, делает его доступным и увлекательным.

Так что, если вы все еще сомневаетесь, стоит ли пробовать методику Зайцева – ответ однозначный: да! Это не просто способ научить ребенка читать. Это путь к развитию мышления, творчества, любознательности. Это инвестиция в будущее вашего малыша, которая обязательно окупится.

Кубики Зайцева: игровой подход к освоению букв и слогов

Помните, как в детстве мы складывали кубики, пытаясь построить башню до небес? А что, если эти же кубики могли бы научить нас читать? Звучит как фантастика? Ан нет! Именно такую идею воплотил в жизнь Николай Зайцев, создав свою революционную методику обучения чтению. И в центре этой методики – те самые кубики, только теперь они не просто игрушки, а настоящие ключи к миру слов и знаний.

Итак, что же такого особенного в этих кубиках? Почему они так эффективны в обучении чтению? Представьте себе набор разноцветных кубиков, каждый из которых – это не просто буква, а целый слог. Да-да, вы не ослышались – слог! И это первый секрет успеха методики Зайцева. Ведь мы говорим не отдельными буквами, а именно слогами. «Ма-ма», «па-па», «ко-ш-ка» – слышите, как естественно это звучит?

Музыка слов: звучащие кубики

Но Зайцев пошел дальше. Он сделал свои кубики… музыкальными! Каждый кубик имеет свой уникальный звук. Железные кубики с твердыми согласными звенят, деревянные с мягкими – стучат, а кубики с гласными издают нежный шелест. Это не просто забава – это мощный инструмент для развития фонематического слуха ребенка. Малыш не только видит слог, но и слышит его, ощущает его вес и фактуру. Согласитесь, это куда интереснее, чем просто водить пальцем по странице букваря!

А теперь представьте, как ребенок складывает из этих звучащих кубиков слова. Это же настоящий оркестр! «Ма» (шелест) — «ма» (шелест) — получилось «мама». «Ко» (звон) — «т» (звон) — вот вам и «кот». Слова оживают, становятся осязаемыми и звучащими. И это второй секрет успеха методики Зайцева – она задействует сразу несколько каналов восприятия информации.

От простого к сложному: стратегия обучения

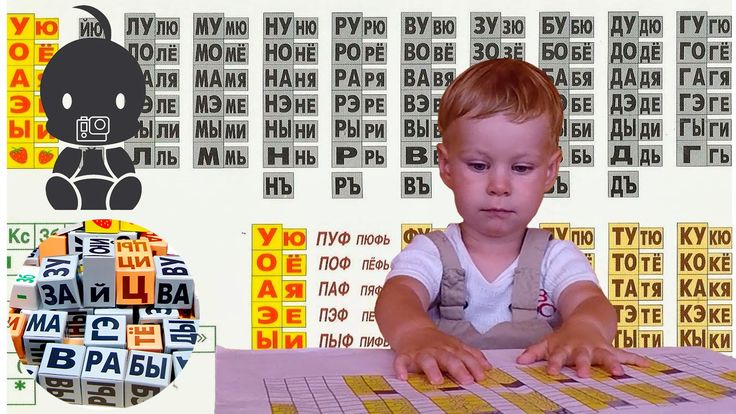

Как же происходит сам процесс обучения? Все начинается с простого знакомства с кубиками. Ребенок играет с ними, строит башенки, слушает их звучание. Никакого давления, только игра и веселье. Затем, словно по волшебству, малыш начинает замечать, что на гранях кубиков что-то написано. И тут в игру вступает педагог (или родитель), который показывает, как из этих загадочных значков складываются знакомые слова.

Сначала это самые простые слова – «мама», «папа», «дом». Потом – чуть посложнее. И вот уже ребенок сам пытается составить новые слова, экспериментируя с кубиками. Это похоже на разгадывание увлекательного ребуса или складывание пазла. Только вместо картинки получается слово, которое можно прочитать!

Зайцева методика чтения: почему это работает?

Вы когда-нибудь задумывались, почему традиционные методы обучения чтению часто вызывают у детей скуку и отторжение? Все просто: они слишком абстрактны для детского восприятия. Буквы на бумаге – это всего лишь значки, не имеющие для ребенка практического смысла. А вот кубики Зайцева – это совсем другое дело!

Методика Зайцева основана на понимании того, как работает детский мозг. Дети – прирожденные исследователи. Им нужно все потрогать, повертеть в руках, попробовать на зуб. И кубики Зайцева дают им эту возможность. Ребенок не просто смотрит на буквы – он взаимодействует с ними, играет, экспериментирует. Это превращает процесс обучения чтению из скучной обязанности в увлекательное приключение.

Нейронаука на службе обучения

Но давайте копнем глубже. Почему же игра с кубиками так эффективна для обучения чтению? Тут нам на помощь приходит нейронаука. Исследования показывают, что чем больше органов чувств задействовано в процессе обучения, тем прочнее формируются нейронные связи в мозге. А что делает методика Зайцева? Правильно – задействует сразу несколько каналов восприятия!

Зрение (ребенок видит слоги на кубиках), слух (слышит их звучание), осязание (ощущает вес и фактуру кубиков), кинестетика (двигает кубики, складывая слова) – все это работает одновременно. В результате в мозге формируется прочная ассоциативная связь между звуком, образом и значением слова. И вуаля – ребенок читает, даже не осознавая, что он это делает!

Критический взгляд: у медали две стороны

Однако, было бы нечестно представлять методику Зайцева как панацею. У нее, как и у любого метода, есть свои ограничения. Некоторые критики отмечают, что дети, обученные по Зайцеву, могут испытывать трудности при переходе к традиционному письму. Ведь они привыкают мыслить слогами, а не отдельными буквами.

Кроме того, методика требует определенных финансовых вложений (комплект кубиков стоит недешево) и времени со стороны родителей или педагогов. Это не тот случай, когда можно просто дать ребенку пособие и оставить его наедине с книгой.

Но давайте будем честны: разве эти «минусы» перевешивают преимущества? Разве не стоит потраченного времени и средств та радость, которую испытывает ребенок, когда вдруг осознает, что может читать?

Личный опыт: история маленького гения

Позвольте поделиться личным опытом. Моя племянница Маша была, мягко говоря, не в восторге от идеи учиться читать. Буквари вызывали у нее зевоту, а от прописей она и вовсе пряталась под стол. И тут на сцену вышли кубики Зайцева.

Сначала Маша просто играла с ними, строила башенки, слушала, как они звенят. Но постепенно, незаметно для себя самой, она начала складывать слова. «Ки-са», «мы-ло», «ру-ка» – эти слова появлялись словно по волшебству. А через пару месяцев случилось чудо: Маша сама взяла книжку и начала читать!

Помню, как она, сияя от гордости, прочитала мне целую страницу из «Мухи-Цокотухи». Это был момент триумфа не только для Маши, но и для всей нашей семьи. И все это – благодаря игре с кубиками!

Практические советы: как начать

Итак, вы загорелись идеей попробовать методику Зайцева. С чего же начать? Вот несколько практических советов:

- Начните с приобретения набора кубиков. Не пугайтесь их количества – вы будете вводить их постепенно.

- Не торопитесь сразу учить ребенка читать. Дайте ему время освоиться с кубиками, поиграть с ними.

- Начните с простых слов, которые ребенок хорошо знает: «мама», «папа», «дом».

- Используйте песенки-попевки, которые предлагает Зайцев. Они помогают лучше запомнить слоги.

- Не заставляйте ребенка заниматься, если он не хочет. Помните: главное – сохранить интерес к процессу.

И самое главное – не забывайте, что обучение чтению по методике Зайцева – это прежде всего игра. Веселитесь вместе с ребенком, удивляйтесь новым открытиям, радуйтесь каждому успеху. И тогда чтение станет для вашего малыша не скучной обязанностью, а увлекательным путешествием в мир слов и знаний.

В конце концов, разве не в этом суть образования – открывать мир с радостью и удивлением? Методика Зайцева дает нам инструмент, чтобы сделать это открытие ярким, запоминающимся и, главное, эффективным. Так что, может быть, пришло время достать кубики и отправиться в это удивительное путешествие вместе с вашим ребенком?

Музыкальный компонент: роль песенок в запоминании звуков

Знаете, что общего между хитом, который крутится в голове весь день, и методикой Зайцева? Оба они используют силу музыки, чтобы прочно закрепиться в нашей памяти! Да-да, вы не ослышались. Методика Зайцева – это не только кубики и игры, но и целый музыкальный мир, который помогает детям освоить чтение играючи.

Но как же работает эта музыкальная магия? Представьте себе: вместо монотонного повторения букв и слогов ребенок напевает веселые песенки. «А-О-У-Ы-Э» превращается в мелодичную считалочку, а согласные звуки обретают свои уникальные «голоса». Это не просто забава – это мощный инструмент для развития фонематического слуха и памяти.

Мелодия букв: как это работает?

Итак, в чем же секрет эффективности музыкального компонента в методике Зайцева? Все дело в том, как устроен наш мозг. Исследования показывают, что музыка активизирует сразу несколько участков мозга, включая те, которые отвечают за память и эмоции. Когда мы слышим мелодию, наш мозг начинает «танцевать» – нейроны возбуждаются, формируются новые связи. А если к этой мелодии добавить слова (в нашем случае – буквы и слоги), то они словно «прилипают» к ней, закрепляясь в памяти.

Но Зайцев пошел еще дальше. Он разработал систему попевок, где каждый звук имеет свою уникальную «мелодию». Гласные поются протяжно, согласные – отрывисто. Твердые согласные звучат низко, мягкие – высоко. Получается настоящая симфония звуков, которая не только приятна на слух, но и помогает ребенку интуитивно понять разницу между звуками.

От песенки к слову: практическое применение

Как же это выглядит на практике? Начнем с простого примера. Возьмем слово «мама». В традиционном подходе ребенок бы просто повторял «м-а-м-а» снова и снова. Скучновато, не правда ли? А теперь представьте, как это происходит в методике Зайцева. Сначала ребенок поет песенку про букву «М» — низкую и гудящую. Потом — про «А» — протяжную и звонкую. И вот уже «ма-ма» превращается в веселую музыкальную фразу!

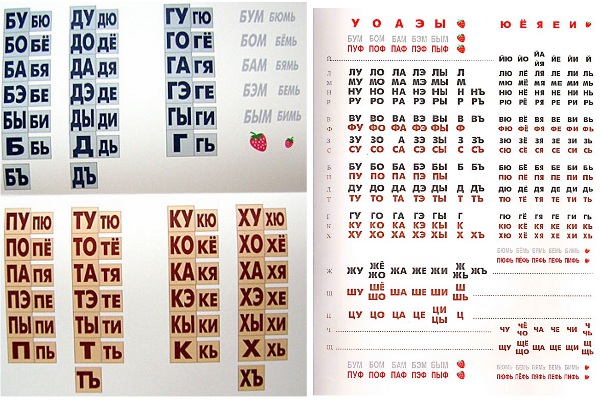

Но это еще не все. Зайцев создал целую систему «складов» — сочетаний согласных с гласными. И для каждого «склада» есть своя попевка. «Ма», «мо», «му», «мы», «мэ» — каждый слог звучит по-своему, создавая уникальный музыкальный рисунок. Ребенок не просто запоминает, как читается слог, он его «пропевает», чувствует его ритм и мелодию.

Зайцева методика чтения: музыка как ключ к успеху

Теперь давайте разберемся, почему же музыкальный компонент так важен в методике Зайцева. Во-первых, он делает процесс обучения увлекательным. Согласитесь, куда веселее петь песенки, чем монотонно повторять буквы. Ребенок не воспринимает это как учебу — для него это игра, развлечение.

Во-вторых, музыка помогает развивать фонематический слух. Это способность различать звуки речи, без которой невозможно научиться читать и писать грамотно. Когда ребенок поет попевки Зайцева, он учится слышать разницу между звуками, чувствовать их оттенки.

В-третьих, музыкальные фразы легче запоминаются и дольше хранятся в памяти. Помните, как легко вы запоминали песни в детстве? Тот же принцип работает и здесь. Ребенок может забыть, как пишется буква, но мелодию, связанную с ней, он будет помнить долго.

Нейробиология на службе обучения

Но давайте копнем еще глубже. Почему музыка так эффективна в обучении? Тут нам на помощь приходит нейробиология. Исследования показывают, что когда мы слушаем музыку, в нашем мозге вырабатывается дофамин — «гормон удовольствия». Это не только поднимает настроение, но и улучшает концентрацию внимания, помогает лучше запоминать информацию.

Более того, музыка активизирует оба полушария мозга одновременно. Левое полушарие обрабатывает ритм и текст, правое — мелодию и эмоциональную окраску. Получается, что, используя музыкальные попевки, мы задействуем весь потенциал детского мозга, создавая прочные нейронные связи.

Критический взгляд: есть ли минусы?

Конечно, было бы нечестно представлять музыкальный компонент методики Зайцева как панацею. У него, как и у любого метода, есть свои ограничения. Некоторые критики отмечают, что дети, привыкшие к «пению» букв, могут испытывать трудности при переходе к традиционному чтению. Другие указывают на то, что не все дети музыкальны, и для некоторых такой подход может быть сложным.

Однако, эти аргументы легко опровергнуть. Во-первых, переход от «пения» к чтению происходит естественно и постепенно. Во-вторых, даже немузыкальные дети способны запоминать простые мелодии, особенно если они связаны с игрой и положительными эмоциями.

Практические советы: как использовать музыку в обучении чтению

Итак, вы решили попробовать музыкальный подход к обучению чтению. С чего начать? Вот несколько практических советов:

- Начните с простых попевок для гласных звуков. Пойте их вместе с ребенком, показывая соответствующие кубики.

- Добавьте движения. Пусть ребенок хлопает в ладоши или топает в ритм песенки. Это поможет лучше прочувствовать ритм языка.

- Используйте музыкальные инструменты. Простой бубен или маракас могут сделать процесс еще увлекательнее.

- Придумывайте свои песенки. Не бойтесь экспериментировать — чем веселее и необычнее будет песенка, тем лучше она запомнится.

- Не забывайте о ежедневной практике. Даже 5-10 минут «музыкального чтения» в день могут дать удивительные результаты.

Личный опыт: история маленького «певца»

Позвольте поделиться личным опытом. Мой племянник Миша был, мягко говоря, не в восторге от идеи учиться читать. Буквы казались ему скучными закорючками, а чтение — утомительным занятием. И тут мы открыли для себя музыкальный компонент методики Зайцева.

Сначала Миша просто подпевал мне, когда я напевала попевки про буквы. Потом начал сам напевать их, играя с кубиками. А через пару недель случилось чудо: гуляя по улице, Миша вдруг начал «пропевать» вывески магазинов! «Ма-га-зин», «ап-те-ка» — эти слова звучали как веселые песенки. Миша сам не заметил, как научился читать!

Этот случай ярко иллюстрирует, насколько эффективным может быть музыкальный подход к обучению чтению. Ребенок учится, даже не осознавая, что он учится. Для него это просто веселая игра, а результат — как по волшебству!

Будущее методики: музыка и технологии

Какое же будущее ждет музыкальный компонент методики Зайцева? С развитием технологий открываются новые возможности. Уже сейчас существуют приложения, основанные на принципах Зайцева, которые сочетают визуальный и аудиальный компоненты. Представьте: интерактивные кубики, которые не только показывают буквы, но и воспроизводят соответствующие попевки.

Более того, исследования в области нейробиологии продолжают подтверждать эффективность музыкального подхода к обучению. Кто знает, может быть в будущем музыка станет неотъемлемой частью всех образовательных программ?

В конечном счете, музыкальный компонент методики Зайцева — это не просто способ научить ребенка читать. Это путь к развитию творческого мышления, эмоционального интеллекта, любви к языку и музыке. Это инвестиция не только в навык чтения, но и в общее развитие ребенка.

Так что, может быть, пришло время добавить немного музыки в процесс обучения чтению? Кто знает, возможно, именно эти веселые песенки станут ключом к успеху вашего ребенка в мире букв и слов. А вы готовы запеть вместе с буквами?

Индивидуальный темп: адаптация методики под особенности ребенка

Помните старую поговорку «Каждый кулик свое болото хвалит»? Так вот, в мире обучения чтению каждый ребенок — это уникальное «болото», а методика Зайцева — это тот самый гибкий «кулик», который умеет подстраиваться под любой ландшафт. И это, пожалуй, одно из главных преимуществ данного подхода. Но как же это работает на практике? Давайте разберемся!

Зайцева методика чтения — это не жесткий алгоритм, а скорее, набор инструментов, которые можно и нужно адаптировать под конкретного ребенка. Ведь согласитесь, нет двух одинаковых детей: кто-то схватывает на лету, а кому-то нужно больше времени; один любит активные игры, другой предпочитает спокойные занятия. И методика Зайцева учитывает все эти нюансы.

Темп как ключ к успеху

Итак, в чем же секрет индивидуального подхода в методике Зайцева? Все дело в том, что здесь нет жестких временных рамок. Ребенок сам определяет темп обучения. Кто-то может освоить чтение за пару месяцев, а кому-то потребуется год — и это нормально! Главное — не давить и не торопить. Помните: мы не на спринтерской дистанции, а в марафоне, где важен не скорость, а результат.

Но как же понять, какой темп подходит именно вашему ребенку? Тут в игру вступает наблюдательность родителей или педагога. Следите за реакциями малыша: если он с энтузиазмом хватается за кубики — отлично, можно двигаться дальше. Если же видите признаки усталости или потери интереса — это сигнал сбавить обороты или сменить активность.

Игра по правилам ребенка

А теперь представьте: вы предлагаете ребенку поиграть с кубиками, а он вместо этого начинает строить из них башню. Что делать? По методике Зайцева — не мешать! Пусть строит. В процессе игры он все равно будет взаимодействовать с буквами и слогами, пусть и не так, как вы планировали. Главное — поддерживать интерес и не превращать обучение в скучную обязаловку.

Кстати, о играх. Зайцев придумал множество игровых упражнений, и вы можете выбирать те, которые больше нравятся вашему ребенку. Любит активные игры? Отлично, пусть прыгает, хлопает в ладоши, топает ногами, произнося слоги. Предпочитает спокойные занятия? Можно раскладывать кубики, строить из них «поезда» слов, рисовать буквы пальчиковыми красками. Вариантов море — главное, чтобы ребенку было интересно!

Учет особенностей восприятия

Теперь давайте копнем глубже. Знаете ли вы, что у каждого ребенка свой доминирующий канал восприятия информации? Кто-то лучше воспринимает на слух, кто-то — визуально, а кому-то нужно все потрогать руками. И вот тут-то методика Зайцева показывает себя во всей красе!

Для аудиалов у нас есть песенки и попевки. Визуалы оценят яркие кубики и таблицы. А кинестетики будут в восторге от возможности манипулировать кубиками, ощущать их вес и фактуру. Более того, вы можете усилить тот канал восприятия, который у вашего ребенка развит слабее. Например, если малыш — явный визуал, уделите больше внимания музыкальному компоненту методики. Таким образом, вы не только научите его читать, но и поможете гармонично развиваться.

Зайцева методика чтения: гибкость в действии

Но как же на практике адаптировать методику под конкретного ребенка? Вот несколько практических советов:

- Наблюдайте за реакциями ребенка. Если какое-то упражнение вызывает у него дискомфорт или скуку, не настаивайте — попробуйте другой подход.

- Экспериментируйте с продолжительностью занятий. Кому-то подходят короткие, но частые сессии, а кто-то может заниматься подолгу.

- Чередуйте активности. Сочетайте работу с кубиками, пение попевок, подвижные игры.

- Не бойтесь отклоняться от «стандартного» пути. Если ребенок заинтересовался какой-то конкретной буквой или словом — отлично, развивайте эту тему.

- Включайте обучение в повседневную жизнь. Читайте вывески на улице, названия продуктов в магазине — пусть чтение становится естественной частью жизни.

Личный опыт: история двух братьев

Позвольте поделиться личным опытом. У меня есть два племянника — близнецы Петя и Вася. Казалось бы, близнецы должны быть похожи во всем, но не тут-то было! Когда мы начали заниматься по методике Зайцева, разница проявилась сразу.

Петя — настоящий торнадо. Ему нужно было все время двигаться, прыгать, кричать. Мы адаптировали методику под его темперамент: пели попевки, прыгая на батуте, устраивали соревнования «кто быстрее найдет нужный кубик». А вот Вася — полная противоположность. Спокойный, задумчивый, он мог часами сидеть, перебирая кубики и складывая из них слова. Для него мы придумывали более спокойные игры, больше времени уделяли работе с таблицами.

И знаете что? Оба научились читать! Петя — быстрее, но менее аккуратно. Вася — медленнее, но более основательно. Главное — мы не сравнивали их друг с другом, а подстраивались под темп и особенности каждого. Вот она, магия индивидуального подхода в действии!

Нейробиология на страже индивидуальности

А теперь давайте заглянем в дебри нейробиологии. Знаете ли вы, что у каждого ребенка свой уникальный паттерн нейронных связей? Это означает, что информация в мозге каждого ребенка обрабатывается по-своему. И методика Зайцева, с ее многогранным подходом, позволяет «достучаться» до мозга любого ребенка.

Исследования показывают, что чем больше органов чувств задействовано в процессе обучения, тем прочнее формируются нейронные связи. И вот тут методика Зайцева выигрывает по всем фронтам! Зрение (яркие кубики), слух (попевки), осязание (манипуляции с кубиками), даже обоняние (можно добавить ароматические метки на кубики) — все это создает богатую сенсорную среду, идеальную для формирования прочных нейронных связей.

Критический взгляд: есть ли подводные камни?

Конечно, было бы нечестно представлять индивидуальный подход в методике Зайцева как панацею. У него, как и у любого метода, есть свои ограничения. Некоторые критики отмечают, что такой подход требует больше времени и усилий от родителей или педагогов. Действительно, наблюдать за ребенком, подстраиваться под его темп, придумывать новые игры — это труд.

Другие указывают на то, что при слишком мягком подходе ребенок может не научиться преодолевать трудности. И в этом есть доля правды. Важно найти баланс между поддержкой интереса ребенка и развитием его усидчивости и целеустремленности.

Однако, эти аргументы лишь подчеркивают важность осознанного подхода к обучению. Да, индивидуальный подход требует больше усилий, но разве результат — счастливый ребенок, который любит читать — не стоит этих усилий?

Будущее методики: технологии на службе индивидуальности

А теперь давайте заглянем в будущее. Как может развиваться индивидуальный подход в методике Зайцева? С развитием технологий открываются новые горизонты. Представьте: интерактивные кубики, которые адаптируются под темп обучения конкретного ребенка. Или приложение, которое анализирует реакции малыша и предлагает оптимальные упражнения.

Более того, исследования в области нейробиологии и когнитивной психологии продолжают открывать новые аспекты детского обучения. Кто знает, может быть в будущем мы сможем создавать полностью персонализированные программы обучения чтению, учитывающие не только темперамент и особенности восприятия, но и генетические предрасположенности ребенка?

В конечном счете, индивидуальный подход в методике Зайцева — это не просто способ научить ребенка читать. Это путь к раскрытию уникального потенциала каждого малыша, развитию его сильных сторон и укреплению слабых. Это инвестиция не только в навык чтения, но и в личность ребенка, в его уверенность в себе и любовь к обучению.

Так что, может быть, пришло время отбросить шаблоны и по-настоящему прислушаться к своему ребенку? Кто знает, возможно, именно ваш индивидуальный подход станет ключом к раскрытию гения в вашем малыше. А вы готовы отправиться в это увлекательное путешествие по миру букв и слов, держа за руку своего уникального маленького исследователя?

Комплексное развитие: влияние методики на общие когнитивные навыки

Вы когда-нибудь задумывались, что обучение чтению может быть похоже на игру в шахматы? Нет, я не шучу! Как в шахматах, где, развивая умение играть, мы одновременно тренируем память, логику и стратегическое мышление, так и методика Зайцева, обучая чтению, развивает целый спектр когнитивных навыков. Это как убить двух зайцев одним выстрелом, только в нашем случае зайцев гораздо больше!

Зайцева методика чтения — это не просто способ научить ребенка складывать буквы в слова. Это комплексный подход к развитию мозга, который затрагивает множество аспектов когнитивного развития. И знаете что? Это именно то, что нужно нашим детям в современном мире, где умение быстро обрабатывать информацию становится ключевым навыком.

Память: не просто запоминание, а системный подход

Начнем с памяти. Казалось бы, при чем тут память, когда речь идет о чтении? А вот и при чем! Методика Зайцева не предполагает простого заучивания букв. Вместо этого ребенок учится выстраивать системные связи между звуками и их графическим изображением. Это как если бы вы учили не отдельные ноты, а сразу целые музыкальные фразы.

Исследования показывают, что такой подход не только улучшает память, но и развивает ассоциативное мышление. Ребенок учится не просто запоминать, а понимать логику языка. И это умение переносится на другие сферы жизни. Вы удивитесь, но дети, обучавшиеся по методике Зайцева, часто показывают лучшие результаты в математике и других точных науках. Почему? Да потому что они научились видеть системные связи!

Логика и аналитическое мышление: от кубиков к алгоритмам

Теперь давайте поговорим о логике. Знаете, что общего между программистом и ребенком, играющим с кубиками Зайцева? Оба они, по сути, работают с алгоритмами! Складывая слова из кубиков, ребенок неосознанно учится выстраивать логические цепочки. «Если я хочу получить слово ‘мама’, мне нужно взять кубик ‘ма’ и повторить его дважды». Это ли не основы алгоритмического мышления?

Но это еще не все. Методика Зайцева учит ребенка анализировать и синтезировать информацию. Разбирая слово на слоги, а потом собирая его обратно, малыш осваивает базовые принципы анализа и синтеза. Эти навыки — золотая валюта в мире современных профессий, будь то дата-аналитик или маркетолог.

Пространственное мышление: 3D-модель языка

А вы знали, что чтение может развивать пространственное мышление? Звучит невероятно, но это так! В методике Зайцева буквы и слоги представлены не плоско на бумаге, а в виде объемных кубиков. Ребенок может вертеть их в руках, выстраивать из них башни и поезда. Это как если бы вы учили геометрию не по плоским чертежам, а с помощью 3D-моделей.

Исследования в области нейропсихологии показывают, что развитое пространственное мышление связано с успехами в математике, инженерии и даже музыке. Так что, играя с кубиками Зайцева, ваш ребенок может делать первые шаги к карьере архитектора или композитора. Неплохо для «простой» методики чтения, не правда ли?

Творческое мышление: язык как конструктор

Теперь поговорим о творчестве. «Какое творчество? — скажете вы. — Речь же о чтении!» А вот и нет! Методика Зайцева превращает язык в настоящий конструктор. Ребенок не просто читает готовые слова, он создает их сам, экспериментируя с кубиками. Это как если бы вы дали малышу не готовую картинку, а набор красок и кистей.

Такой подход развивает креативность и гибкость мышления. Ребенок учится видеть множество вариантов решения одной задачи. Сегодня он складывает слово «кот», а завтра из тех же кубиков получается «ток». Это ли не основы дивергентного мышления, которое так ценится в современном мире?

Эмоциональный интеллект: чтение с чувством

А теперь — внимание! — мы подходим к самому неожиданному аспекту. Методика Зайцева развивает… эмоциональный интеллект! Как такое возможно? Все просто. Помните о музыкальном компоненте методики? Попевки, песенки, ритмические игры — все это не просто делает процесс обучения веселее. Это учит ребенка чувствовать ритм и интонацию языка.

А что такое интонация? Это способ передачи эмоций через речь. Играя с кубиками и напевая попевки, ребенок учится различать оттенки смысла, понимать настроение текста. Это первые шаги к развитию эмпатии и эмоционального интеллекта. Согласитесь, неплохой бонус к умению читать!

Метакогнитивные навыки: учимся учиться

Теперь давайте поговорим о самом важном навыке 21 века — умении учиться. Методика Зайцева не просто учит читать, она учит учиться. Как это работает? Ребенок сам выбирает темп обучения, сам экспериментирует с кубиками, сам оценивает свой прогресс. Это как если бы вы учили ребенка не просто кататься на велосипеде, а самому конструировать велосипед под свои нужды.

Такой подход развивает метакогнитивные навыки — способность анализировать собственное мышление и обучение. Ребенок учится понимать, как он учится, что для него работает лучше всего. Это бесценный навык, который пригодится ему в любой сфере жизни.

Критическое мышление: не верь, а проверяй

А теперь — внимание! — мы подходим к самому «взрослому» навыку. Методика Зайцева, сами того не подозревая, развивает основы критического мышления. Как? Очень просто. Ребенок не получает готовые правила, он сам их открывает, экспериментируя с кубиками. «Если я сложу ‘ма’ и ‘ма’, получится ‘мама’. А если ‘па’ и ‘па’? Точно, ‘папа’!»

Это учит ребенка не принимать информацию на веру, а проверять гипотезы на практике. Согласитесь, отличная подготовка к жизни в мире, где нас окружает море непроверенной информации!

Личный опыт: история маленького философа

Позвольте поделиться личным опытом. Моя племянница Маша начала заниматься по методике Зайцева в 4 года. И знаете что? Через полгода она не только бегло читала, но и задавала такие вопросы, что мы, взрослые, иногда терялись.

«А почему в слове ‘яблоко’ нет буквы ‘я’?» — спросила она однажды. Мы были в шоке! Оказывается, играя с кубиками, она сама обнаружила несоответствие между звучанием и написанием некоторых слов. Это ли не проявление аналитического мышления?

А однажды Маша заявила: «Я придумала новое слово — ‘мокота’!» Мы не поняли, а она объяснила: «Это когда кот мокрый после дождя». Вот вам и развитие творческого мышления и языкового чутья!

Научный взгляд: что говорят исследования

Теперь давайте обратимся к науке. Исследования в области нейропсихологии подтверждают эффективность мультисенсорного подхода, который использует методика Зайцева. Когда ребенок одновременно видит, слышит и ощущает информацию, в его мозге формируются более прочные нейронные связи.

Более того, исследования показывают, что дети, обучавшиеся по методике Зайцева, часто демонстрируют лучшие результаты не только в чтении, но и в других областях. Они лучше справляются с задачами на логику, показывают более развитое пространственное мышление и креативность.

Критический взгляд: есть ли подводные камни?

Конечно, было бы нечестно представлять методику Зайцева как панацею. У нее, как и у любого метода, есть свои ограничения. Некоторые критики отмечают, что дети, привыкшие к игровому формату обучения, могут испытывать трудности при переходе к более формальным методам в школе.

Другие указывают на то, что методика может быть менее эффективна для детей с определенными особенностями развития. Например, детям с нарушениями зрения или слуха может быть сложно работать с кубиками или воспринимать попевки.

Однако, эти аргументы скорее подчеркивают необходимость индивидуального подхода и адаптации методики под конкретного ребенка, чем опровергают ее эффективность в целом.

Будущее методики: на пути к цифровой революции

А теперь давайте заглянем в будущее. Как может развиваться методика Зайцева в эпоху цифровых технологий? Представьте: интерактивные кубики с дополненной реальностью, которые не только показывают буквы, но и »

Практические упражнения: от простого к сложному в методе Зайцева

Знаете, что общего между восхождением на Эверест и обучением чтению по методике Зайцева? И то, и другое требует постепенного, шаг за шагом, продвижения от подножия к вершине. Только вместо ледорубов и кислородных баллонов у нас — яркие кубики и звонкие попевки. Давайте же разберемся, как выстроить этот увлекательный маршрут от первых слогов до свободного чтения!

Зайцева методика чтения — это не просто набор упражнений, а целая система, где каждый элемент логично вытекает из предыдущего. Это как собирать пазл: начинаем с простых кусочков по краям, а затем постепенно заполняем середину, создавая целостную картину. Но с чего же начать это захватывающее путешествие?

Первые шаги: знакомство с кубиками

Представьте: перед вашим малышом россыпь ярких кубиков. Что он сделает? Правильно, начнет их хватать, перебирать, может даже попробует на зуб (эй, любопытство — двигатель прогресса!). И это отлично! Первое упражнение — просто дать ребенку освоиться с кубиками. Пусть строит башенки, раскладывает по цветам, слушает, как они звенят. Главное — не форсировать события и не превращать игру в урок.

Затем можно перейти к простейшим сортировкам. «Давай найдем все красные кубики!» или «Посмотри, какие кубики звенят громче?». Это не только развивает моторику и внимание, но и готовит почву для будущего различения гласных и согласных.

Музыкальная грамота: попевки и склады

А теперь — внимание! — мы переходим к самому вкусному (в прямом смысле этого слова). Знаете ли вы, что в методике Зайцева есть особые попевки для каждого склада (комбинации согласного с гласным)? И звучат они примерно так: «Ба-бо-бу-бы-бэ-би». Представьте, как весело распевать это, пританцовывая или прыгая на батуте!

Но не спешите учить все попевки разом. Начните с простых: «ма-мо-му-мы-мэ-ми», «па-по-пу-пы-пэ-пи». Пойте их, показывая соответствующие кубики. Постепенно добавляйте новые. И не забывайте про игровой момент: можно устроить соревнование «кто громче споет» или «кто быстрее найдет нужный кубик».

От складов к словам: магия складывается

Теперь, когда ваш малыш уже вовсю распевает склады, пора переходить к настоящей магии — складыванию слов. Начните с простых двухсложных слов: «ма-ма», «па-па», «де-да». Покажите, как из отдельных кубиков получается целое слово. Это как собирать конструктор, только вместо башенки получается слово!

Постепенно усложняйте задания. Можно играть в «угадайку»: вы складываете слово, а ребенок его читает. Или наоборот: вы говорите слово, а малыш ищет нужные кубики. Не забывайте хвалить за каждую удачную попытку — позитивное подкрепление творит чудеса!

Таблицы Зайцева: визуальный компонент

А теперь давайте добавим в наш арсенал еще один мощный инструмент — таблицы Зайцева. Это не просто скучные столбики букв, а настоящая карта сокровищ мира чтения! Таблицы яркие, цветные, с крупными буквами — просто праздник для глаз.

Начните с простого: находите в таблице уже знакомые склады. Затем переходите к складыванию слов. Можно играть в «морской бой»: вы называете координаты, а ребенок говорит, какой склад там находится. Или устройте соревнование: кто быстрее найдет в таблице заданное слово.

Игры и упражнения: веселимся и учимся

Теперь, когда базовые навыки освоены, пора переходить к более сложным и интересным упражнениям. Вот несколько идей:

- «Живые слова»: каждый участник игры становится «кубиком» со слогом. Задача — построиться так, чтобы получилось слово.

- «Цепочка слов»: складываем слова так, чтобы последний слог предыдущего слова был первым слогом следующего.

- «Слоговой театр»: разыгрываем сценки, где каждый персонаж может говорить только определенными слогами.

- «Слоговое лото»: вытягиваем карточки со слогами и составляем из них слова.

Помните: чем разнообразнее упражнения, тем интереснее процесс обучения!

От слов к предложениям: большое плавание

Когда складывание отдельных слов уже не вызывает трудностей, пора отправляться в большое плавание — к составлению предложений. Начните с простых конструкций: «Мама мыла раму», «Папа читает книгу». Постепенно усложняйте задания, добавляя прилагательные, наречия.

Можно устроить игру «Живые предложения», где каждый участник становится словом. Или придумывать забавные истории, складывая их из кубиков. Главное — поддерживать творческий подход и не бояться экспериментировать!

Переход к обычным текстам: мост между мирами

И вот мы подошли к финальному этапу нашего путешествия — переходу от кубиков к обычным книгам. Это может быть непростым моментом, ведь ребенок привык к ярким кубикам и таблицам, а тут — черные буквы на белом фоне. Как сделать этот переход плавным?

Начните с книг с крупным шрифтом и яркими иллюстрациями. Можно даже наклеить на страницы цветные стикеры, обозначающие разные типы складов — это создаст визуальную связь с привычными кубиками. Постепенно усложняйте тексты, но не спешите — у каждого ребенка свой темп.

Преодоление трудностей: камни преткновения

Конечно, на пути к свободному чтению могут встречаться и препятствия. Кто-то застревает на этапе складов, кому-то сложно перейти от отдельных слов к предложениям. Как быть?

Во-первых, не паникуйте. Помните: каждый ребенок уникален, и у каждого свой темп обучения. Если какое-то упражнение не идет, не настаивайте — вернитесь к нему позже. Можно придумать новые игры, которые помогут преодолеть конкретную трудность.

Во-вторых, не забывайте о поощрении. Хвалите ребенка за каждый, даже самый маленький успех. Позитивное подкрепление творит чудеса!

Научный подход: что говорят исследования

А теперь давайте обратимся к науке. Почему же метод Зайцева так эффективен? Исследования показывают, что многосенсорный подход к обучению (а именно это и предлагает Зайцев) способствует более прочному формированию нейронных связей в мозге.

Более того, игровой формат обучения стимулирует выработку дофамина — «гормона удовольствия». А это, в свою очередь, повышает мотивацию и улучшает запоминание. Вот почему дети, обучающиеся по методике Зайцева, не только быстрее осваивают чтение, но и сохраняют любовь к этому процессу на всю жизнь.

Личный опыт: история маленькой победительницы

Позвольте поделиться личным опытом. Моя племянница Маша была настоящим «крепким орешком» в плане обучения чтению. Традиционные методы вызывали у нее только слезы и истерики. И тут мы открыли для себя методику Зайцева.

Начали с простого — игр с кубиками. Маша обожала строить из них башенки и замки. Потом незаметно перешли к попевкам — оказалось, у девочки отличный слух! Постепенно, шаг за шагом, мы продвигались вперед. Были и трудности — особенно сложно далось складывание предложений. Но мы не сдавались, придумывали новые игры, экспериментировали.

И вот, спустя полгода, случилось чудо: Маша сама взяла книжку и начала читать! Это был простой текст про котенка, но для нас это была настоящая победа. Сейчас Маше 8 лет, и она читает запоем — от сказок до энциклопедий. А ведь все начиналось с простых игр с кубиками!

Взгляд в будущее: эволюция метода

Что ждет методику Зайцева в будущем? С развитием технологий открываются новые возможности. Уже сейчас существуют приложения, основанные на принципах Зайцева. Представьте: интерактивные кубики, которые можно крутить на экране планшета, виртуальные таблицы, адаптирующиеся под уровень ребенка.

Возможно, скоро мы увидим и VR-версию методики Зайцева, где ребенок сможет путешествовать по волшебной стране букв и слогов. Или AI-ассистента, который будет подбирать оптимальные упражнения, исходя из индивидуальных особенностей каждого малыша.

Но какие бы технологии ни появились, суть метода Зайцева останется неизменной: обучение через игру, с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. И это, пожалуй, главный секрет его эффективности и долговечности.

Так что, если вы все еще сомневаетесь, стоит ли пробовать методику Зайцева, мой ответ — однозначно да! Это не просто способ научить ребенка читать. Это путь к развитию мышления, творчества, любви к познанию. Это инвестиция в будущее вашего малыша, которая обязательно окупится. А вы готовы отправиться в это увлекательное путешествие по миру букв и слов?

Результаты и отзывы: успехи детей, обучающихся по методике Зайцева

Методика Зайцева — это не просто способ научить малыша складывать буквы в слова. Это целая философия раннего развития, которая переворачивает с ног на голову традиционные представления о том, как дети осваивают чтение. Но работает ли она на самом деле? Давайте копнем глубже и разберемся, что говорят родители и педагоги о результатах применения этого нетривиального подхода.

Суть методики Зайцева в том, чтобы превратить обучение чтению в увлекательную игру. Вместо нудного заучивания букв и слогов, ребенок манипулирует яркими кубиками, на которых написаны слоги. Звеня, гремя и постукивая этими кубиками, малыш незаметно для себя осваивает основы грамоты. Звучит как чудо, не правда ли? Но чудеса ли это на самом деле?

Многие родители, рискнувшие попробовать методику Зайцева, отмечают поразительные результаты. Трехлетние карапузы, едва научившиеся говорить, вдруг начинают складывать слова из кубиков. Четырехлетки уже бойко читают простые книжки. А к пяти годам некоторые дети осваивают чтение на уровне второклассников! Ух ты, скажете вы. Но не торопитесь с выводами.

Конечно, есть и скептики. Некоторые педагоги считают, что методика Зайцева форсирует естественное развитие ребенка. Мол, малыш может научиться механически складывать слова, но не понимать прочитанного. Другие указывают на то, что не все дети одинаково восприимчивы к такому подходу. Кому-то больше подойдут традиционные методы.

Так кто же прав? Может, истина где-то посередине? Давайте разберем конкретные кейсы и посмотрим, что говорит наука.

Кейс №1: Маша-вундеркинд

Маша пошла в детский сад в 3 года. Воспитатели заметили, что девочка очень активная и любознательная, но совершенно не интересуется буквами. Родители решили попробовать методику Зайцева. Через полгода занятий Маша уже читала по слогам, а к 4 годам бегло читала детские книжки. Воспитатели были в шоке!

Что тут сработало? Возможно, дело в том, что методика Зайцева задействует сразу несколько органов чувств. Ребенок не просто смотрит на буквы, но и трогает кубики, слышит их звучание. Это создает больше нейронных связей в мозгу, ускоряя обучение.

Кейс №2: Петя-непоседа

А вот с Петей все было не так гладко. Мальчик с СДВГ никак не мог усидеть на месте и сосредоточиться на кубиках. Родители уже хотели бросить затею, но решили попробовать другой подход. Они стали раскладывать кубики по всей квартире, превратив обучение в настоящий квест. И о чудо! Петя втянулся и через несколько месяцев начал складывать простые слова.

Этот случай показывает, что методика Зайцева достаточно гибкая и может быть адаптирована под особенности конкретного ребенка. Главное — творческий подход и терпение родителей.

Что говорит наука?

Исследования показывают, что раннее обучение чтению может иметь как плюсы, так и минусы. С одной стороны, оно стимулирует развитие мозга и может дать ребенку преимущество в школе. С другой — важно не перегружать малыша и сохранять элемент игры.

Интересно, что методика Зайцева во многом соответствует современным представлениям о том, как работает детский мозг. Она задействует разные каналы восприятия, что помогает формировать более прочные нейронные связи. Кроме того, игровой формат снижает стресс и делает обучение более эффективным.

Подводные камни и как их обойти

Конечно, методика Зайцева — не волшебная палочка. У нее есть свои ограничения и подводные камни. Вот на что стоит обратить внимание:

- Не все дети одинаково восприимчивы к этому методу. Кому-то может потребоваться больше времени или другой подход.

- Важно не превращать обучение в рутину. Если ребенок теряет интерес, лучше сделать перерыв.

- Некоторые дети могут научиться механически складывать слова, но не понимать смысла прочитанного. Обязательно обсуждайте с ребенком то, что он прочитал.

- Методика Зайцева не учит красивому почерку. Этому нужно будет учиться отдельно.

Как же обойти эти подводные камни? Вот несколько советов от опытных родителей и педагогов:

- Не торопитесь. Каждый ребенок развивается в своем темпе.

- Сочетайте кубики Зайцева с другими методами. Например, читайте ребенку вслух, обсуждайте прочитанное.

- Превратите обучение в веселую игру. Устраивайте соревнования, придумывайте истории с использованием кубиков.

- Хвалите ребенка за любой прогресс, даже самый маленький.

- Если видите, что методика не подходит вашему малышу, не бойтесь попробовать что-то другое.

В конце концов, методика Зайцева — это не догма, а инструмент. И как любым инструментом, им нужно уметь пользоваться. Главное — внимательно наблюдать за своим ребенком, прислушиваться к его потребностям и интересам. И тогда, возможно, вы сами удивитесь тому, как быстро и легко ваш малыш освоит чтение.

А что думаете вы? Пробовали ли методику Зайцева? Каковы ваши результаты? Поделитесь своим опытом в комментариях. Ведь именно из таких живых историй и складывается наиболее полная картина эффективности этого нетривиального метода обучения чтению.