Содержание

Ureaplasma urealyticum, IgA, титр: исследования в лаборатории KDLmed

Антитела класса IgA к возбудителю урогенитального уреаплазмоза (Ureaplasma urealyticum) – специфические иммуноглобулины, вырабатывающиеся в организме человека в период выраженных клинических проявлений уреаплазмоза и являющиеся маркером этого заболевания.

Синонимы русские

Антитела класса IgA к Ureaplasma urealyticum, иммуноглобулины класса A к уреаплазме.

Синонимы английские

Anti-Ureaplasma urealyticum IgA, U. urealyticum antibodies, IgA.

Метод исследования

Иммуноферментный анализ (ИФА).

Какой биоматериал можно использовать для исследования?

Венозную кровь.

Как правильно подготовиться к иследованию?

Не курить в течение 30 минут до сдачи крови.

Общая информация об исследовании

U. urealyticum – это бактерии, которые относятся к группе микоплазм. Это необычайно мелкие организмы, самые маленькие свободноживущие существа на Земле.

Это необычайно мелкие организмы, самые маленькие свободноживущие существа на Земле.

В медицине обращают внимание на два вида уреаплазм: U. urealyticum и U. parvum, т. к. именно они способны вызывать заболевания. Однако в большинстве случаев наличие у пациента уреаплазм не сопровождается никакими симптомами, т. е. эти бактерии могут присутствовать в микрофлоре здорового человека.

Уреаплазмы присутствуют у 40-70 % здоровых женщин, ведущих половую жизнь. У мужчин они встречаются реже. Передача уреаплазм возможна половым путем или при родах.

Однако иногда эти бактерии могут быть причиной уретрита – воспаления мочеиспускательного канала. Заметим, что U. urealyticum – это только один из возможных возбудителей уретрита, который вызывается также гонококками (Neisseria gonorrhoeae), хламидиями (Chlamydia trachomatis), трихомонадами (Trichomonas vaginalis), микоплазмами (Mycoplasma genitalium) и другими микроорганизмами. По внешним симптомам невозможно определить возбудителя, поэтому для точного диагноза (и выбора правильного метода лечения) нужны лабораторные тесты.

Симптомыуретрита

У мужчин:

- боль, жжение в мочеиспускательном канале,

- слизистые выделения,

- гной в моче.

У женщин:

- выделения из влагалища,

- боль при мочеиспускании,

- боли в животе.

Некоторые исследователи считают, что между уреаплазмами и осложнениями при беременности есть связь, однако это не доказано. Поэтому анализ на уреаплазму при беременности не обязателен. Тем не менее многие диагностические лаборатории рекомендуют выявлять U. urealyticum (и впоследствии проводить терапию против неё), даже если симптомов болезни нет.

Недоказанные последствия уреаплазменной инфекции: преждевременные роды, мертворождение, бесплодие, хориоамнионит, у новорождённых – менингит, лёгочная дисплазия, пневмония.

После того как в организм попадают болезнетворные микроорганизмы, он начинает с ними бороться. Один из способов борьбы – это выработка антител (специальных белков иммуноглобулинов). Существует несколько типов иммуноглобулинов: IgG, IgM, IgA и др.

Антитела класса A присутствуют у человека в крови (сывороточный IgA) и в других биологических жидкостях: в слюне, слезах, молозиве и пр. (секреторный IgA). Секреторный IgA проявляет антибактериальный эффект, а вот функции сывороточного IgA еще не до конца изучены. Известно, что его нехватка часто связана с аутоиммунными, аллергическими заболеваниями.

Хотя роль сывороточного IgA не совсем ясна, его можно использовать для диагностики заболеваний. Уровень IgA (как и IgG) возрастает, когда в организм попадают чужеродные бактерии. Эти антитела можно обнаружить не раньше чем через неделю после инфицирования. Если лечение успешно – все бактерии погибли, – то уровень IgA постепенно (в течение нескольких месяцев) снижается.

В случае повторной инфекции уровень IgA опять повышается, причем антитела появляются в большем количестве и быстрее, чем в первый раз.

Количество IgА в крови – 15-20 % (относительно всех иммуноглобулинов). Их концентрация и, соответственно, титр обычно меньше, чем концентрация и титр IgG. При этом с возрастом уровень IgA увеличивается, у взрослых их концентрация выше, чем у детей.

При этом с возрастом уровень IgA увеличивается, у взрослых их концентрация выше, чем у детей.

Наличие Ureaplasma urealyticum означает, что человек был инфицирован этими бактериями. Однако, как уже было сказано, связь между присутствием бактерий и заболеванием недостаточно изучена, так что антитела против уреаплазм являются скорее дополнительным фактором для постановки диагноза, а не решающим.

Для чего используется исследование?

- Чтобы установить, инфицирован ли человек бактериями Ureaplasma urealyticum.

- Для определения возбудителя уретрита (в совокупности с другими данными).

- Для выявления скрытой уреаплазменной инфекции.

Когда назначается анализ?

При симптомах уретрита.

Что означают результаты?

Референсные значения

Результат: отрицательно.

КП (коэффициент позитивности): 0 — 84.

Отрицательный результат

- Уреаплазменной инфекции нет. Вероятно, уретрит вызван другими возбудителями.

Положительный результат

- Человек инфицирован уреаплазмами (или был инфицирован в прошлом). Возможно, уретрит вызван этими бактериями. Для точного диагноза нужны результаты других анализов (в частности, тестов на определение других возбудителей уретрита).

Также рекомендуется

- Ureaplasma urealyticum, IgG, титр

- Ureaplasma urealyticum, ДНК [реал-тайм ПЦР]

- Посев на Ureaplasma species с определением титра и чувствительности к антибиотикам

- Ureaplasma species, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР]

- Ureaplasma parvum, ДНК [реал-тайм ПЦР]

Кто назначает исследование?

Врач общей практики, терапевт, инфекционист, уролог, венеролог.

Литература

- Barski L. et al. Antibodies to various mycoplasmas in Patients with coronary heart disease. IMAJ Isr Med Assoc J. 2010; 12:396 – 399.

- Brill J. R. Diagnosis and Treatment of Urethritis in Men.

Am Fam Physician. 2010; 81(7):873-878.

Am Fam Physician. 2010; 81(7):873-878. - Goldman’s Cecil Medicine. 24th ed. Goldman L, Schafer A.I., eds. Saunders Elsevier; 2011.

- Hrbacek J. et al. Serum antibodies against genitourinary infectious agents in prostate cancer and benign prostate hyperplasia patients: a case-control study. BMC Cancer 2011; 11:53.

- Kim S. J. et al. The Prevalence and Clinical Significance of Urethritis and Cervicitis in Asymptomatic People by Use of Multiplex Polymerase Chain Reaction. Korean Journal of Urology 2011; 52:703-708.

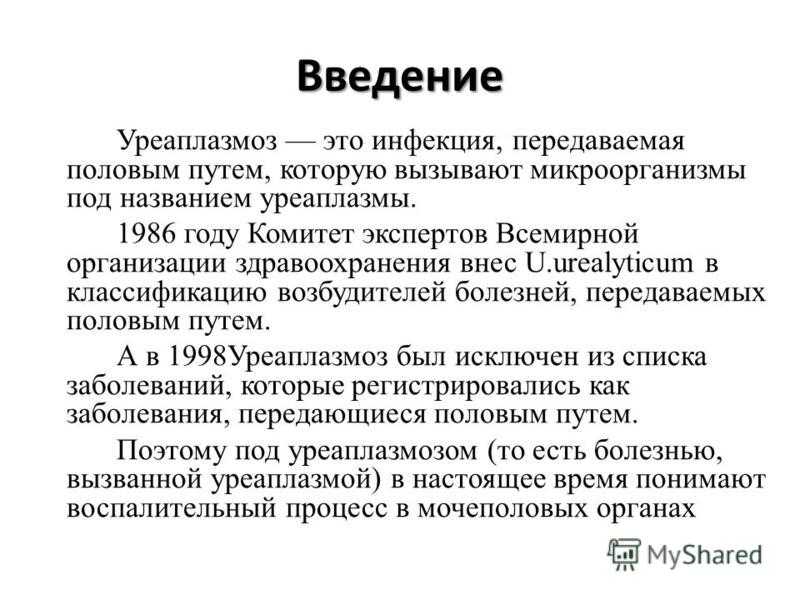

Современный взгляд на проблему уреаплазменной инфекции uMEDp

В статье приводятся основные характеристики уреаплазм, рассматриваются методы диагностики, лечения и профилактики уреаплазменной инфекции. Отмечается необходимость своевременного выявления как специфических, так и неспецифических возбудителей с целью назначения оптимальной антибактериальной терапии. Особое внимание уделено антибиотику группы макролидов – джозамицину, который рекомендован ведущими российскими экспертами в качестве препарата первого ряда для лечения уреаплазменной и микоплазменной инфекции и при своевременном назначении позволяет добиться полного излечения в 97,5% случаев.

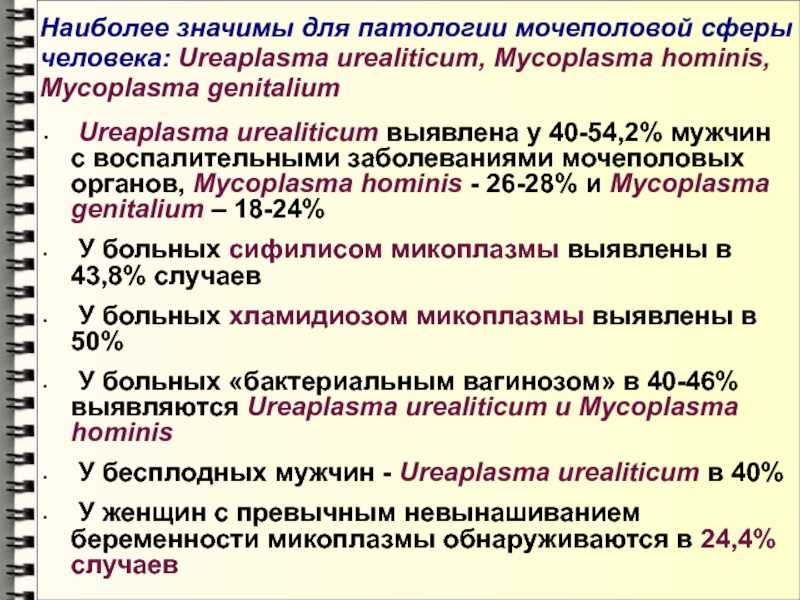

В последние десятилетия значительно возросла частота уреаплазменной и микоплазменной инфекции, которая у женщин чаще всего поражает мочеполовую систему. Однако специалисты до сих пор сомневаются, можно ли считать уреаплазмоз отдельным заболеванием, так как его возбудитель обнаруживается во влагалище у здоровых женщин в 60%, а у новорожденных девочек – в 30% случаев [1, 2].

Основные характеристики класса Mollicutes

Первые представители класса Mollicutes были описаны в 1896 г. E. Nocard и E. Roux в качестве возбудителя атипичной плевропневмонии у крупного рогатого скота, но детальное исследование этих микроорганизмов стало проводиться только с начала 1960-х гг., когда были предложены первые искусственные питательные среды для культивирования микоплазм. До этого времени было принято считать, что микоплазмы являются L-формами бактерий. Это не позволяло рассматривать их как самостоятельную таксономическую единицу в классификации микроорганизмов. Введение метода ДНК-гибридизации в микробиологическую практику в начале 1970-х гг.

Класс Mollicutes – это прокариоты без клеточной стенки, не способные синтезировать a-Е-диаминопимелиновую кислоту, в результате чего они осмотически неустойчивы и проявляют пластичность и разнообразие форм. Для представителей класса Mollicutes (микоплазмы, ахолеплазмы, спироплазмы, уреаплазмы, анаэроплазмы) характерен ряд особенностей, уникальных для прокариот:

- чрезвычайно простая организация клетки, имеющая минимальное количество органелл;

- отсутствие клеточной стенки;

- самое низкое соотношение Г+Ц (гуанин + цитозин) пар оснований в их ДНК, наименьший среди прокариот размер генома (0,5–1,0 MДa).

На твердой питательной среде эти микроорганизмы образуют колонии с плотным врастающим в агар центром и более светлой периферией, размер колоний

варьирует от 50 до 500 мкм. Поверхностную часть колонии обычно составляют более крупные клетки, а центральную, более глубинную часть – мелкие, оптически более плотные [2, 5].

Поверхностную часть колонии обычно составляют более крупные клетки, а центральную, более глубинную часть – мелкие, оптически более плотные [2, 5].

Размножение микоплазм происходит путем обычного деления клеток, распада нитей на кокковидные клетки, при этом процесс деления микоплазм в общем не отличается от такового у других бактерий.

Будучи факультативными паразитами, микоплазмы зависят от хозяина по широкому спектру питательных веществ, поэтому растут на комплексной среде, в которой роль большинства компонентов определить сложно.

В качестве источника энергии Mollicutes используют способность к гидролизу аргинина и переработке глюкозы. Последний процесс идет по типу гликолиза, и его результатом является продукция молочной кислоты.

Для роста и размножения все Mollicutes нуждаются в многокомпонентных средах, содержащих стеролы, предшественники нуклеиновых кислот, как минимум 12 аминокислот и витамины группы В [3, 4].

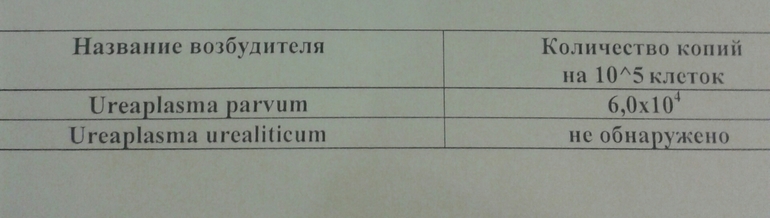

Уреаплазмы, как представители микоплазм, принадлежат к царству Procariotae, отделу Tenericutes, классу Mollicutes, они входят в порядок Mycoplasmatales, семейство Mycoplasmataceae и объединяются в род Ureaplasma. В этот род входят U. urealyticum и U. diversum. При этом паразитом человека является U. urealyticum, а U. diversum выявляют у крупного рогатого скота и других животных [2, 6].

Ureaplasma urealyticum впервые была выделена M. Shepard в 1954 г. от больного негонококковым уретритом. Своеобразие биологии уреаплазм выражается также в их относительно быстром росте. Кривая роста уреаплазм совпадает с таковой у микоплазм в латентной фазе и ранней логарифмической фазе, однако стационарная фаза достигается за 16–18 часов. Оптимум рН ростовой среды для уреаплазм ниже, чем для большинства микоплазм, и составляет 6,0–6,5. На плотной среде уреаплазмы лучше культивируются в атмосфере газовой смеси, состоящей из 95% N2 и 5% СО2 либо 5% О2, 10% СО2 и 85% N2.

Согласно электронно-микроскопическим наблюдениям клетки U. urealyticum можно разделить на 3 типа: малые (120–150 нм) – с гомогенной цитоплазмой и множеством рибосом; средние (500–750 нм) – с рибосомами по периферии; большие – с оптически более плотной негомогенной цитоплазмой и выраженным нуклеоидом.

Уреаплазмы не редуцируют тетразол и не обладают каталазной активностью. Они отличаются от других представителей Mollicutes способностью синтезировать как насыщенные, так и ненасыщенные жирные кислоты. Уреаплазмы продуцируют пигмент гипоксантин – продукт пуринового обмена, обладают растворимым бета-гемолизином, активным в отношении эритроцитов кролика и морской свинки.

С помощью специфических антисывороток удалось выделить 14 серотипов U. urealyticum. Эти серотипы можно объединить в 2 биовара – Parvo и T-960. К биовару Parvo относятся серотипы 1, 3, 6 и 14; к биовару T-960 – 2, 4, 5, 7–13 [1, 4]. В настоящее время интенсивно исследуется роль биоваров в развитии патологических проявлений уреаплазменной инфекции. Предполагается, что биовар Parvo является более патогенным, чем биовар T-960.

Предполагается, что биовар Parvo является более патогенным, чем биовар T-960.

В настоящее время считается, что патогенные свойства уреаплазм проявляются при определенных состояниях организма, которые характеризуются снижением сопротивляемости к действию патогенных агентов и определяются их способностью прикрепляться к эпителию слизистых оболочек, образованием эндо- и экзотоксинов и других токсически действующих химических соединений. Факторами патогенности для U. urealyticum являются:

1. Адгезины – поверхностные компоненты клеток, функция которых – связывание клеток микроорганизма с клетками-мишенями макроорганизма. Они играют решающую роль в развитии начальной стадии процесса. Адгезия микоплазм к клеткам-мишеням происходит в 2 этапа: 1-й – этап неспецифического взаимодействия; 2-й – этап лиганд-рецепторного взаимодействия (функцию лиганда выполняет адгезин, функцию рецептора – соответствующие структуры мембраны клетки-мишени гликопротеиновой природы). Адгезины могут обладать антигенными свойствами и быть видо- и серотипоспецифичными. Получены сведения об адгезии уреаплазм к человеческим эпителиальным клеткам, эритроцитам и сперматозоидам. Последние исследования показывают наличие у уреаплазм нескольких адгезинов.

Получены сведения об адгезии уреаплазм к человеческим эпителиальным клеткам, эритроцитам и сперматозоидам. Последние исследования показывают наличие у уреаплазм нескольких адгезинов.

2. Протеаза IgA человека. Обнаружено, что протеазы U. urealyticum расщепляют IgA человека на 2 фрагмента, по массе соответствующих Fc- и Fab-фрагментам. В результате воздействия протеаз иммуноглобулины теряют способность связывать антигены уреаплазм и предотвращать развитие инфекции.

3. Фосфолипазы. В мембране уреаплазм были обнаружены фосфолипазы А1, А2 и С, причем активность фосфолипазы А2 от 60 до 300 раз выше, чем у фосфолипазы А1. Предполагается, что эти фосфолипазы при инфицировании плода и плаценты гидролизуют фосфолипиды мембраны клеток плаценты, что приводит к увеличению количества свободной арахидоновой кислоты и к активации синтеза простагландинов.

4. Уреаза. Как уже было отмечено выше, U. urealyticum обладают уреазной активностью. При гидролизе мочевины образуется аммиак, который оказывает токсический эффект на клетки-мишени.

Для уреаплазменной инфекции характерна длительная персистенция. U. urealyticum может вызвать острую инфекцию, однако в большинстве случаев наблюдаются латентные формы инфекции. Специфическая терапия способствует купированию клинических признаков, однако элиминации возбудителя часто не происходит, при этом острая форма инфекции переходит в латентную. Персистирующие уреаплазмы могут активироваться под влиянием различных факторов (присоединение инфекции другой этиологии, изменение иммунного статуса организма). Факторами риска инфицирования U. urealyticum являются молодой возраст, низкий социально-экономический статус, раннее начало половой жизни, большое количество половых партнеров, использование оральных контрацептивов, беременность [5].

Статистически достоверных данных о распространенности U. urealyticum в разных странах мира среди различных групп населения очень мало, однако известно, что частота колонизации уреаплазмами мочеполовых органов у женщин значительно выше (до 60%), чем у мужчин. Отдельные исследования позволяют сделать вывод о наличии U. urealyticum у клинически здоровых лиц. Уреаплазмы входят в состав индигенной (облигатной) микрофлоры влагалища с детского возраста. Доказано, что колонизационная частота зависит от сексуальной активности женщины, в подростковом периоде жизни частота выявления возрастает с 8–10% у девушек с отсутствием половых контактов в анамнезе до 23–55,4% после начала половой жизни.

Отдельные исследования позволяют сделать вывод о наличии U. urealyticum у клинически здоровых лиц. Уреаплазмы входят в состав индигенной (облигатной) микрофлоры влагалища с детского возраста. Доказано, что колонизационная частота зависит от сексуальной активности женщины, в подростковом периоде жизни частота выявления возрастает с 8–10% у девушек с отсутствием половых контактов в анамнезе до 23–55,4% после начала половой жизни.

Среди гинекологических больных U. urealyticum выявляется в 49–55% случаев, это может быть связано с наличием клинической симптоматики у женщин и более частым скрининговым обследованием [7, 8]. Уреаплазменная инфекция может сопровождаться воспалительными процессами гениталий, приводящими к бесплодию, прерыванию беременности, преждевременным родам, пренатальной патологии плода, а также вызывать уретриты, простатиты и бесплодие у мужчин [9].

Уреаплазмоз входит в число тех инфекций, на которые женщине следует обследоваться до предполагаемой беременности. Даже незначительное количество микроорганизмов в мочеполовом тракте здоровой женщины во время беременности может активизироваться и привести к развитию уреаплазменной инфекции. В то же время впервые обнаруженный уреаплазмоз во время беременности не является показанием для прерывания беременности, так как уреаплазма не обладает тератогенным действием. Однако уреаплазмоз может быть причиной различных осложнений во время беременности. По данным литературы, заболеваемость новорожденных в неонатальном периоде в результате внутриутробного инфицирования составляет от 5,3 до 32,6%. У новорожденных детей, чаще недоношенных, развиваются острые пневмонии, хронические заболевания легких с бронхолегочной дисплазией, воспалительные заболевания верхних дыхательных путей, конъюнктивиты, менингиты, сепсис [8].

Даже незначительное количество микроорганизмов в мочеполовом тракте здоровой женщины во время беременности может активизироваться и привести к развитию уреаплазменной инфекции. В то же время впервые обнаруженный уреаплазмоз во время беременности не является показанием для прерывания беременности, так как уреаплазма не обладает тератогенным действием. Однако уреаплазмоз может быть причиной различных осложнений во время беременности. По данным литературы, заболеваемость новорожденных в неонатальном периоде в результате внутриутробного инфицирования составляет от 5,3 до 32,6%. У новорожденных детей, чаще недоношенных, развиваются острые пневмонии, хронические заболевания легких с бронхолегочной дисплазией, воспалительные заболевания верхних дыхательных путей, конъюнктивиты, менингиты, сепсис [8].

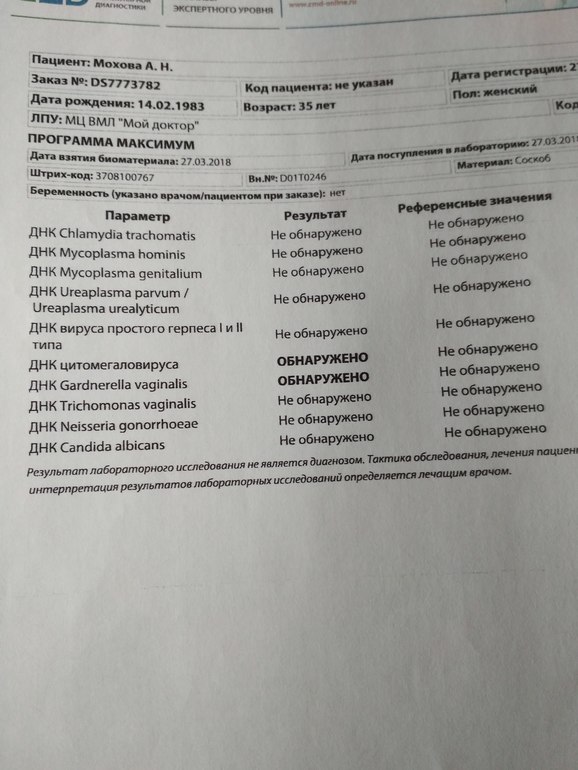

Следует подчеркнуть, что уреаплазмы редко существуют в виде моноинфекции. Наиболее частыми являются ассоциации с факультативно-анаэробными микроорганизмами, несколько реже – с хламидиями, еще реже – с вирусами. Чаще всего (73–79%) U. urealyticum встречается в ассоциации с Gardnerella vaginalis, реже – с Chlamydia trachomatis (25–30%), M. hominis (21,4%) и другими возбудителями. Частое (до 75–80% случаев) выявление уреаплазм одновременно с анаэробной микрофлорой, возможно, обусловлено способностью G. vaginalis выделять янтарную кислоту, которая используется другими условно-патогенными микроорганизмами. В свою очередь уреаплазмы, активно использующие для своей жизнедеятельности кислород, способствуют усиленному размножению анаэробных бактерий [1, 4]. Частая ассоциация уреаплазм с другими микроорганизмами затрудняет решение вопроса об их роли как основного этиологического фактора или сопутствующего агента, усиливающего патологический процесс.

Чаще всего (73–79%) U. urealyticum встречается в ассоциации с Gardnerella vaginalis, реже – с Chlamydia trachomatis (25–30%), M. hominis (21,4%) и другими возбудителями. Частое (до 75–80% случаев) выявление уреаплазм одновременно с анаэробной микрофлорой, возможно, обусловлено способностью G. vaginalis выделять янтарную кислоту, которая используется другими условно-патогенными микроорганизмами. В свою очередь уреаплазмы, активно использующие для своей жизнедеятельности кислород, способствуют усиленному размножению анаэробных бактерий [1, 4]. Частая ассоциация уреаплазм с другими микроорганизмами затрудняет решение вопроса об их роли как основного этиологического фактора или сопутствующего агента, усиливающего патологический процесс.

Факт передачи уреаплазменной инфекции половым путем не вызывает сомнений. Кроме того, возможен вертикальный механизм передачи, который может привести в некоторых случаях к развитию внутриутробной инфекции плода и заражению контактно-бытовым путем.

Считается, что инкубационный период уреаплазмоза длится около одного месяца. Однако все зависит от исходного состояния здоровья заразившегося человека. Уреаплазма, оказавшись в половых путях или в мочеиспускательном канале, может никак себя не проявлять в течение многих лет. Устойчивость половых органов к воздействию микроорганизмов обеспечивают физиологические барьеры, при этом основным фактором защиты является нормальная микрофлора. Когда нарушается соотношение различных микроорганизмов, уреаплазма начинает быстро размножаться.

По длительности заболевания различают свежий урогенитальный уреаплазмоз (с давностью заражения до 2 месяцев), который может быть острым, подострым, вялотекущим, и хронический (с давностью заражения свыше 2 месяцев), для которого характерно малосимптомное течение. Учитывая частое бессимптомное носительство данной инфекции, с практической точки зрения достаточно трудно определить давность заражения. Диагноз свежего урогенитального уреаплазмоза наиболее достоверен в том случае, когда при исследовании отделяемого из половых путей в течение последних 2 месяцев возбудитель не обнаруживался, а после начала клинических проявлений стал диагностироваться. Кроме того, данный диагноз также может быть правомерен при появлении симптомов воспалительного процесса после начала половой жизни (смены полового партнера, при сексуальном насилии и т.п.) в сочетании с обнаружением возбудителя в диагностически значимых титрах [1, 3].

Кроме того, данный диагноз также может быть правомерен при появлении симптомов воспалительного процесса после начала половой жизни (смены полового партнера, при сексуальном насилии и т.п.) в сочетании с обнаружением возбудителя в диагностически значимых титрах [1, 3].

Диагностика уреаплазменной инфекции базируется на данных лабораторных методов обследования с учетом анамнеза и клинической симптоматики.

При анализе анамнестических данных учитывается возраст пациентки, наличие заболеваний, передающихся половым путем, возраст начала половой жизни, количество половых партнеров и применяемый метод контрацепции. При этом гинекологический анамнез часто отягощен наличием бесплодия и воспалительных заболеваний органов мочеполовой системы, акушерский анамнез – неблагоприятными исходами беременностей, а также высокой частотой инфекционных осложнений.

Следует отметить, что уреаплазмоз проявляется незначительными симптомами, которые мало беспокоят больных, а в большинстве случаев заболевание вообще не проявляется. Пациентки жалуются на появляющиеся время от времени прозрачные выделения из влагалища, мало отличающиеся от нормальных. У некоторых женщин может возникать чувство жжения при мочеиспускании. Если имеется значительное снижение иммунитета, то уреаплазма может продвигаться выше по половым путям, вызывая эндометрит или сальпингоофорит.

Пациентки жалуются на появляющиеся время от времени прозрачные выделения из влагалища, мало отличающиеся от нормальных. У некоторых женщин может возникать чувство жжения при мочеиспускании. Если имеется значительное снижение иммунитета, то уреаплазма может продвигаться выше по половым путям, вызывая эндометрит или сальпингоофорит.

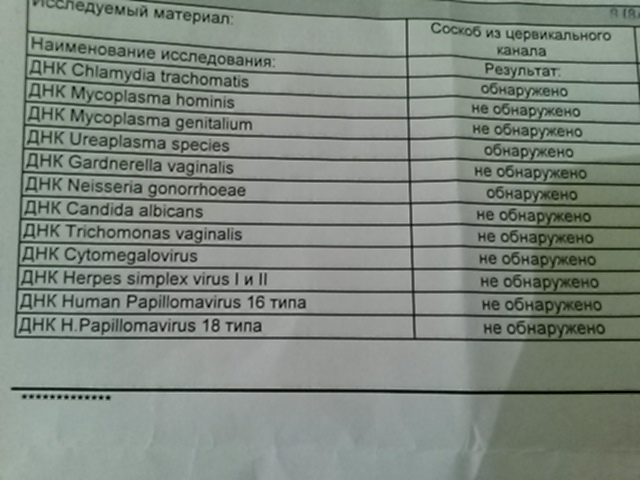

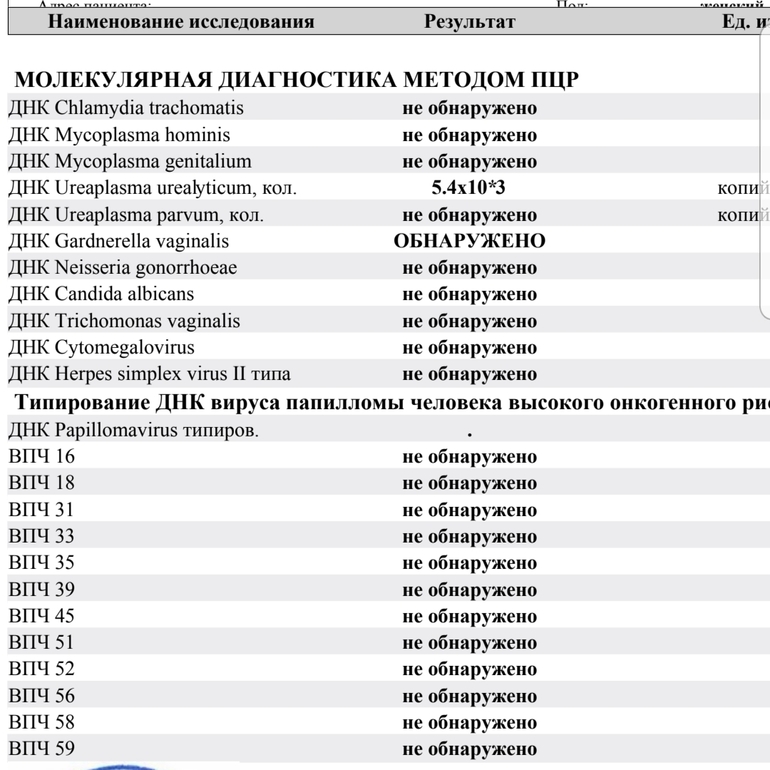

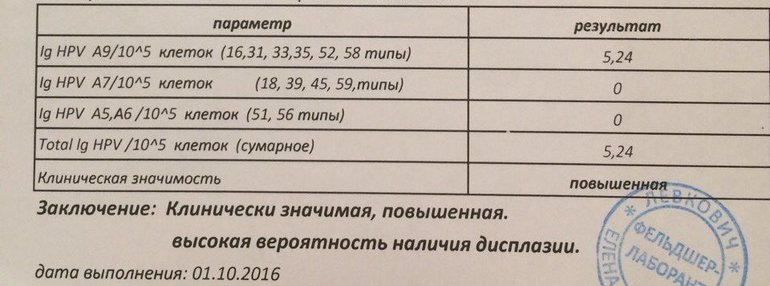

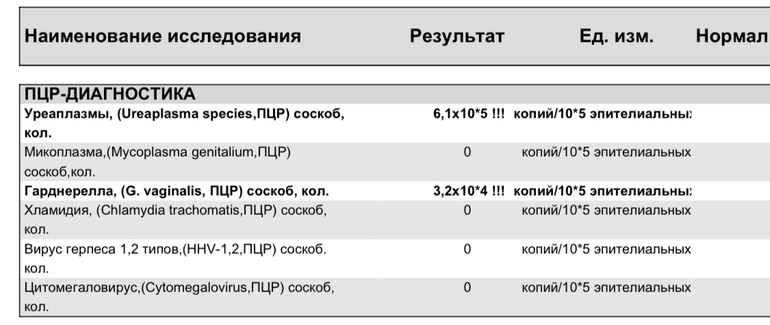

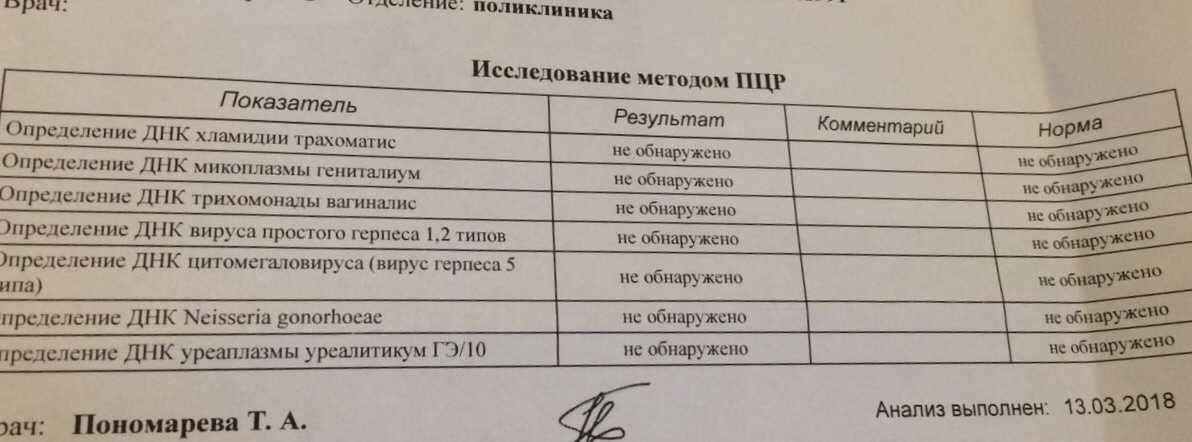

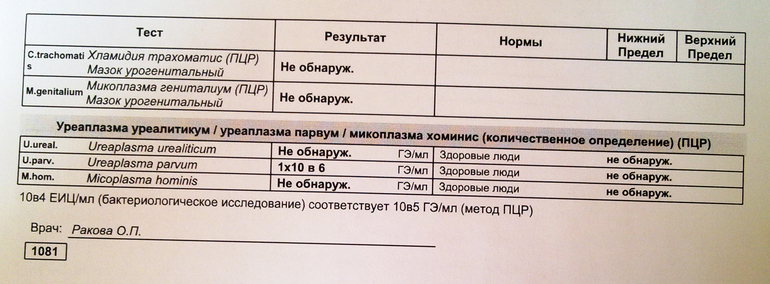

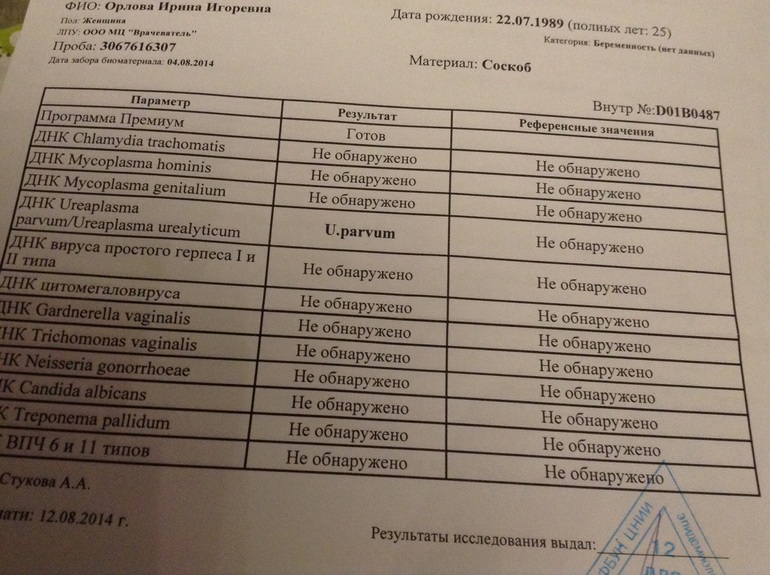

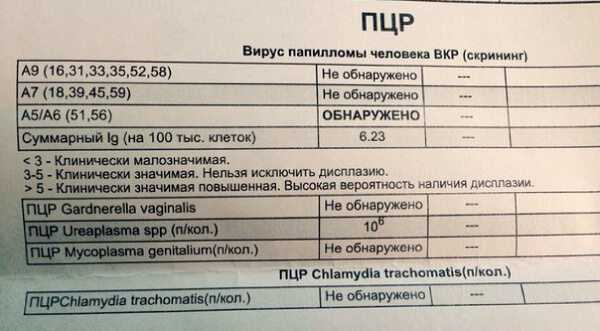

Для достоверной лабораторной диагностики уреаплазмоза сегодня применяют комбинацию из нескольких методов [1, 3, 10]:

1. Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Очень быстрый метод, на его проведение необходимо 5 часов. Если ПЦР показывает наличие уреаплазмы в организме больного, это значит, что имеет смысл продолжать проведение диагностики. Отрицательный результат ПЦР почти на 100% означает отсутствие уреаплазмы в организме человека. Однако ПЦР не позволяет определить количественные характеристики возбудителя, поэтому положительный результат при ПЦР не является показанием к назначению лечения, а сам метод не может использоваться для контроля сразу после лечения.

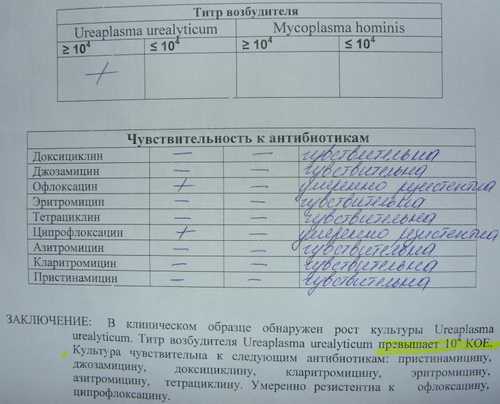

2. Бактериологический (культуральный) метод диагностики. Материал из влагалища, шейки матки, мочеиспускательного канала помещается на питательную среду, где в течение нескольких суток (обычно 48 часов) выращиваются уреаплазмы. Это единственный метод, позволяющий определить количество уреаплазм, что очень важно для выбора дальнейшей тактики. Так, при титре менее 104 КОЕ/мл пациентка считается носителем уреаплазм и лечения чаще всего не требует. Титр более 104 КОЕ/мл требует назначения лекарственной терапии. Этот же метод используется для определения чувствительности уреаплазм к тем или иным антибиотикам перед их назначением, что необходимо для правильного подбора антибактериальной терапии. Обычно такое исследование занимает около 1 недели.

3. Серологический метод (выявление антител). Выявление антител к антигенам уреаплазм применяется при определении причин бесплодия, выкидыша, воспалительных заболеваний в послеродовом периоде.

4. Метод прямой иммунофлюоресценции (ПИФ) и иммунофлюоресцентный анализ (ИФА). Они довольно широко распространены из-за относительно невысокой стоимости и простоты исполнения, но точность их невелика (около 50–70%).

Они довольно широко распространены из-за относительно невысокой стоимости и простоты исполнения, но точность их невелика (около 50–70%).

Показаниями к терапии инфекций, вызванных Ureaplasma spp., являются:

- клинические и лабораторные признаки воспаления органов мочеполовой системы;

- предстоящие инвазивные манипуляции в области органов мочеполовой системы;

- отягощенный акушерско-гинекологический анамнез;

- осложненное течение настоящей беременности.

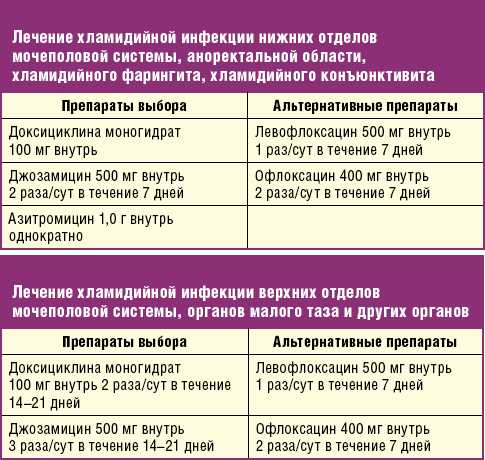

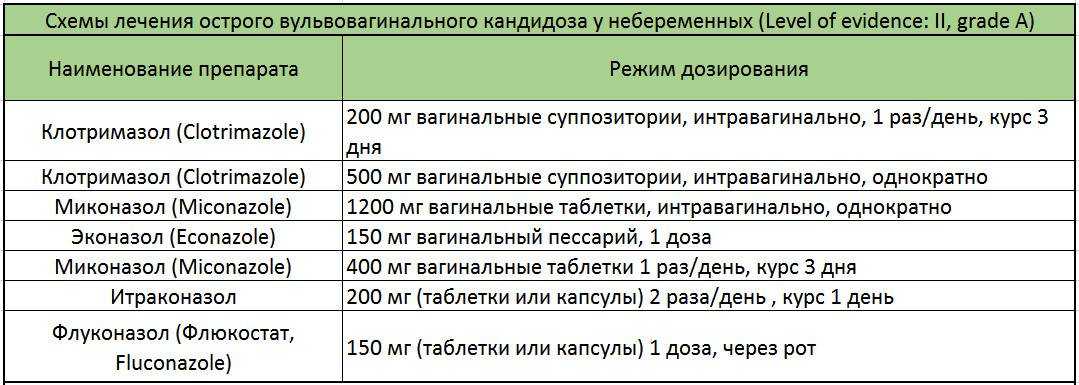

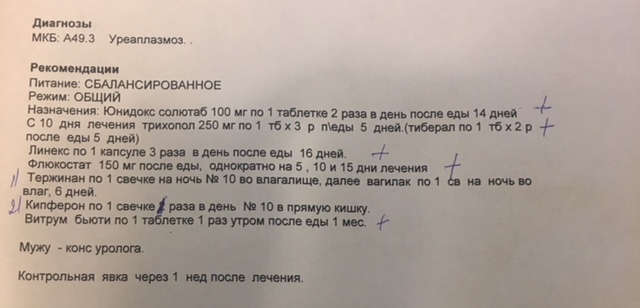

Лечение уреаплазмоза, как правило, проводится амбулаторно. Поскольку возбудитель данного заболевания очень легко приспосабливается к различным антибиотикам, порой даже несколько курсов лечения не приносят результата. Помочь в выборе препарата может микробиологическое исследование на уреаплазмы с определением чувствительности к антибиотикам. У небеременных женщин используют препараты тетрациклинового ряда (тетрациклин, доксициклин), фторхинолоны (офлоксацин, пефлоксацин) и макролиды (азитромицин, джозамицин, кларитромицин). При беременности можно применять лишь некоторые из макролидов, а препараты тетрациклинового ряда и фторхинолоны противопоказаны [11, 12]. В последнее время в литературе появились данные о снижении чувствительности генитальных микоплазм к фторхинолонам и тетрациклинам, в связи с чем их применение не рекомендуется. Эффективность местной терапии и иммунотерапии в настоящее время не доказана [13].

При беременности можно применять лишь некоторые из макролидов, а препараты тетрациклинового ряда и фторхинолоны противопоказаны [11, 12]. В последнее время в литературе появились данные о снижении чувствительности генитальных микоплазм к фторхинолонам и тетрациклинам, в связи с чем их применение не рекомендуется. Эффективность местной терапии и иммунотерапии в настоящее время не доказана [13].

Антибиотиком, получившим наиболее широкое распространение для лечения урогенитального уреаплазмоза, в настоящее время является джозамицин (Вильпрафен®). Вильпрафен® рекомендован ведущими российскими экспертами в качестве препарата первого ряда для лечения уреаплазменной и микоплазменной инфекции. В исследованиях in vitro джозамицин демонстрирует наивысшую активность в отношении уреаплазм в сравнении с другими макролидами. Кроме того, следует отметить, что джозамицин (Вильпрафен®) является единственным разрешенным препаратом для приема во время беременности [11, 14].

Вильпрафен® – это антибиотик группы макролидов, механизм действия которого связан с нарушением синтеза белка в микробной клетке вследствие обратимого связывания с 50S-субъединицей рибосомы. В терапевтических концентрациях, как правило, он оказывает бактериостатическое действие, замедляя рост и размножение бактерий, а при создании в очаге воспаления высоких концентраций оказывает бактерицидный эффект.

В отличие от многих других антибиотиков Вильпрафен® хорошо проникает внутрь клеток и создает высокие внутриклеточные концентрации, что имеет важное значение при лечении инфекций, вызванных внутриклеточными патогенами. Существенным является также то, что данный антибиотик способен проникать внутрь фагоцитарных клеток, таких как макрофаги, фибробласты, полиморфноядерные гранулоциты, и с ними транспортироваться в воспалительный очаг [14, 15].

После приема внутрь Вильпрафен® быстро абсорбируется из желудочно-кишечного тракта, при этом максимальная концентрация достигается через 1–2 ч после приема. Через 45 мин после приема дозы 1 г средняя концентрация джозамицина в плазме составляет 2,41 мг/л. Связывание с белками плазмы не превышает 15%. Прием препарата с интервалом в 12 ч обеспечивает сохранение эффективной концентрации джозамицина в тканях в течение суток. Равновесное состояние достигается через 2–4 дня регулярного приема. Кроме того, он хорошо проникает через биологические мембраны и накапливается в различных тканях: в легочной, лимфатической ткани небных миндалин, органов мочевыделительной системы, коже и мягких тканях [13, 14].

Через 45 мин после приема дозы 1 г средняя концентрация джозамицина в плазме составляет 2,41 мг/л. Связывание с белками плазмы не превышает 15%. Прием препарата с интервалом в 12 ч обеспечивает сохранение эффективной концентрации джозамицина в тканях в течение суток. Равновесное состояние достигается через 2–4 дня регулярного приема. Кроме того, он хорошо проникает через биологические мембраны и накапливается в различных тканях: в легочной, лимфатической ткани небных миндалин, органов мочевыделительной системы, коже и мягких тканях [13, 14].

Рекомендуемая схема лечения джозамицином: 500 мг 3 р/сут 7–10 дней. Данный препарат характеризуется доказанной эффективностью в отношении хламидийных, уреаплазменных и микоплазменных инфекций урогенитального тракта, а также благоприятным профилем безопасности (отсутствием патологического влияния на моторику и микрофлору кишечника, минимальным риском лекарственных взаимодействий).

На время лечения необходимо воздерживаться от половых сношений (в крайнем случае обязательно пользоваться презервативом), соблюдать диету, исключающую употребление острой, соленой, жареной, пряной и другой раздражающей пищи, а также алкоголь. Через две недели после окончания антибактериальной терапии проводится первый контрольный анализ. Если его результат отрицательный, через месяц выполняется еще один контрольный анализ.

Через две недели после окончания антибактериальной терапии проводится первый контрольный анализ. Если его результат отрицательный, через месяц выполняется еще один контрольный анализ.

Методы профилактики уреаплазмоза не отличаются от методов профилактики заболеваний, передающихся половым путем. Прежде всего это использование презерватива при половых контактах и избегание случайных половых связей [1, 5].

Таким образом, выбор антибиотика при уреаплазменной инфекции должен основываться на результатах микробиологических исследований отделяемого женских половых органов. Совершенствование диагностических тестов по выявлению как специфических, так и неспецифических возбудителей позволит добиться максимальных результатов антибактериальной терапии у данной категории пациентов. Своевременное назначение Вильпрафена позволяет добиться излечения уреаплазмоза в 97,5% случаев. Высокая клиническая эффективность Вильпрафена обусловливает высокую значимость этого антибиотика для лечения заболеваний, передаваемых половым путем.

независимых ассоциаций бактериального вагиноза и инфекции Chlamydia trachomatis с неблагоприятным исходом беременности | JAMA

Независимые ассоциации бактериального вагиноза и инфекции Chlamydia trachomatis с неблагоприятным исходом беременности | ДЖАМА | Сеть ДЖАМА [Перейти к навигации]Эта проблема

- Скачать PDF

- Полный текст

Поделиться

Твиттер Фейсбук Эл. адрес LinkedIn

- Процитировать это

- Разрешения

Артикул

10 октября 1986 г.

Майкл Г. Граветт, MD ; Х. Престон Нельсон, MD ; Тимоти ДеРуэн, доктор философии ; и другие Кэти Кричлоу, MS ; Дэвид А. Эшенбах, MD ; Кинг К. Холмс, доктор медицины, доктор философии

Принадлежности авторов

Отделения акушерства и гинекологии (доктора Граветт, Нельсон и Эшенбах), медицины (отделение инфекционных болезней) (доктор Холмс) и биостатистики (доктор ДеРуэн и госпожа Кричлоу), Вашингтонский университет, Сиэтл . Доктор Граветт в настоящее время работает в отделении перинатальной медицины отделения акушерства и гинекологии Регионального медицинского центра Святого Луки, Бойсе, штат Айдахо.

ДЖАМА. 1986;256(14):1899-1903. дои: 10.1001/jama.1986.03380140069024

Полный текст

Абстрактный

Мы проспективно изучили связь исхода беременности с бактериальным вагинозом, анаэробным состоянием влагалища и другими выбранными генитальными патогенами среди 534 беременных женщин. Предположительно бактериальный вагиноз был диагностирован с помощью газожидкостной хроматографии микробных метаболитов органических кислот у 102 женщин (19%), цервикальная инфекция у 9 женщин.0043 Chlamydia trachomatis была обнаружена у 47 (9%) женщин. Хотя женщины с бактериальным вагинозом и без него имели сходные демографические и акушерские факторы, новорожденные, рожденные от женщин с бактериальным вагинозом, имели более низкий средний вес при рождении, чем новорожденные, рожденные от женщин без бактериального вагиноза (2960±847 г против 3184±758 г). Бактериальный вагиноз был в значительной степени связан с преждевременным преждевременным разрывом плодных оболочек (отношение шансов [ОШ], 2,0; 95% доверительный интервал [ДИ], от 1,1 до 3,7), преждевременными родами (ОШ, 2,0; ДИ, 1,1 до 3,5) и амниотической инфекцией жидкости (ОШ 2,7; ДИ от 1,1 до 6,1), но не при массе тела при рождении менее 2500 г (ОШ 1,5; ДИ от 0,8 до 2,0). Инфекция шейки матки C trachomatis был независимо связан с преждевременным преждевременным разрывом плодных оболочек, преждевременными родами и низкой массой тела при рождении (ОШ 1,5; ДИ от 0,8 до 2,0).

Предположительно бактериальный вагиноз был диагностирован с помощью газожидкостной хроматографии микробных метаболитов органических кислот у 102 женщин (19%), цервикальная инфекция у 9 женщин.0043 Chlamydia trachomatis была обнаружена у 47 (9%) женщин. Хотя женщины с бактериальным вагинозом и без него имели сходные демографические и акушерские факторы, новорожденные, рожденные от женщин с бактериальным вагинозом, имели более низкий средний вес при рождении, чем новорожденные, рожденные от женщин без бактериального вагиноза (2960±847 г против 3184±758 г). Бактериальный вагиноз был в значительной степени связан с преждевременным преждевременным разрывом плодных оболочек (отношение шансов [ОШ], 2,0; 95% доверительный интервал [ДИ], от 1,1 до 3,7), преждевременными родами (ОШ, 2,0; ДИ, 1,1 до 3,5) и амниотической инфекцией жидкости (ОШ 2,7; ДИ от 1,1 до 6,1), но не при массе тела при рождении менее 2500 г (ОШ 1,5; ДИ от 0,8 до 2,0). Инфекция шейки матки C trachomatis был независимо связан с преждевременным преждевременным разрывом плодных оболочек, преждевременными родами и низкой массой тела при рождении (ОШ 1,5; ДИ от 0,8 до 2,0).

( ДЖАМА 1986;256:1899-1903)

Полный текст

Добавить или изменить учреждение

- Академическая медицина

- Кислотно-основное, электролиты, жидкости

- Аллергия и клиническая иммунология

- Анестезиология

- Антикоагулянты

- Искусство и изображения в психиатрии

- Кровотечение и переливание

- Кардиология

- Уход за тяжелобольным пациентом

- Проблемы клинической электрокардиографии

- Клиническая задача

- Поддержка принятия клинических решений

- Клинические последствия базовой нейронауки

- Клиническая фармация и фармакология

- Дополнительная и альтернативная медицина

- Заявления о консенсусе

- Коронавирус (COVID-19)

- Медицина интенсивной терапии

- Культурная компетентность

- Стоматология

- Дерматология

- Диабет и эндокринология

- Интерпретация диагностических тестов

- Разработка лекарств

- Электронные медицинские карты

- Скорая помощь

- Конец жизни

- Гигиена окружающей среды

- Справедливость, разнообразие и инклюзивность

- Этика

- Пластическая хирургия лица

- Гастроэнтерология и гепатология

- Генетика и геномика

- Геномика и точное здоровье

- Гериатрия

- Глобальное здравоохранение

- Руководство по статистике и методам

- Рекомендации

- Заболевания волос

- Модели медицинского обслуживания

- Экономика здравоохранения, страхование, оплата

- Качество медицинской помощи

- Реформа здравоохранения

- Медицинская безопасность

- Медицинские работники

- Различия в состоянии здоровья

- Несправедливость в отношении здоровья

- Информатика здравоохранения

- Политика здравоохранения

- Гематология

- История медицины

- Гуманитарные науки

- Гипертония

- Изображения в неврологии

- Наука внедрения

- Инфекционные болезни

- Инновации в оказании медицинской помощи

- Инфографика JAMA

- Право и медицина

- Ведущее изменение

- Меньше значит больше

- ЛГБТКИА Медицина

- Образ жизни

- Медицинский код

- Медицинские приборы и оборудование

- Медицинское образование

- Медицинское образование и обучение

- Медицинские журналы и публикации

- Меланома

- Мобильное здравоохранение и телемедицина

- Нарративная медицина

- Нефрология

- Неврология

- Неврология и психиатрия

- Примечательные примечания

- Сестринское дело

- Питание

- Питание, Ожирение, Упражнения

- Ожирение

- Акушерство и гинекология

- Гигиена труда

- Онкология

- Офтальмологические изображения

- Офтальмология

- Ортопедия

- Отоларингология

- Лекарство от боли

- Патология и лабораторная медицина

- Уход за пациентами

- Информация для пациентов

- Педиатрия

- Повышение производительности

- Показатели эффективности

- Периоперационный уход и консультации

- Фармакоэкономика

- Фармакоэпидемиология

- Фармакогенетика

- Фармация и клиническая фармакология

- Физическая медицина и реабилитация

- Физиотерапия

- Руководство врача

- Поэзия

- Здоровье населения

- Профилактическая медицина

- Профессиональное благополучие

- Профессионализм

- Психиатрия и поведенческое здоровье

- Общественное здравоохранение

- Легочная медицина

- Радиология

- Регулирующие органы

- Исследования, методы, статистика

- Реанимация

- Ревматология

- Управление рисками

- Научные открытия и будущее медицины

- Совместное принятие решений и общение

- Медицина сна

- Спортивная медицина

- Трансплантация стволовых клеток

- Наркомания и наркология

- Хирургия

- Хирургические инновации

- Хирургический жемчуг

- Обучаемый момент

- Технологии и финансы

- Искусство JAMA

- Искусство и медицина

- Рациональное клиническое обследование

- Табак и электронные сигареты

- Токсикология

- Травмы и травмы

- Приверженность лечению

- УЗИ

- Урология

- Руководство пользователя по медицинской литературе

- Вакцинация

- Венозная тромбоэмболия

- Здоровье ветеранов

- Насилие

- Женское здоровье

- Рабочий процесс и процесс

- Уход за ранами, инфекция, лечение

Сохранить настройки

Политика конфиденциальности | Условия использования

Абсцесс головного мозга с Ureaplasma parvum у больного гранулематозом с полиангиитом

Abstract

Назначение

Уреаплазма вида связана с урогенитальными инфекциями, бесплодием и неблагоприятными исходами беременности, а также неонатальными инфекциями. Поражение центральной нервной системы у взрослых встречается крайне редко. Мы сообщаем о необычном случае абсцесса головного мозга, вторичного по отношению к среднему отиту с Ureaplasma parvum , у пациента с гранулематозом с полиангиитом (ГПА).

Поражение центральной нервной системы у взрослых встречается крайне редко. Мы сообщаем о необычном случае абсцесса головного мозга, вторичного по отношению к среднему отиту с Ureaplasma parvum , у пациента с гранулематозом с полиангиитом (ГПА).

Методы

Объясняются результаты визуализации и лабораторных исследований, решения о лечении и исход этого случая.

Результаты

Молодой взрослый с GPA поступил с прогрессирующей болью в ухе после амбулаторной диагностики среднего отита. Несмотря на различные курсы антибиотикотерапии широкого спектра действия, у нее развился менингоэнцефалит на фоне мастоидита после образования височного абсцесса. Выполнены мастоидэктомия и нейрохирургическое удаление абсцесса. Стандартные посевы спинномозговой жидкости, крови и материала внутричерепных абсцессов, а также полимеразная цепная реакция (ПЦР) на распространенные бактериальные и вирусные возбудители менингита оставались отрицательными. Только эубактериальная ПЦР материала внутричерепного абсцесса оказалась положительной в течение Уреаплазма парвум. Окончательное улучшение состояния пациентки на фоне антибактериальной терапии моксифлоксацином и доксициклином.

Только эубактериальная ПЦР материала внутричерепного абсцесса оказалась положительной в течение Уреаплазма парвум. Окончательное улучшение состояния пациентки на фоне антибактериальной терапии моксифлоксацином и доксициклином.

Заключение

Уреаплазмы вида являются редкими возбудителями у пациентов с ослабленным иммунитетом. Их следует рассматривать у пациентов с гуморальным иммунодефицитом с культурально-негативными инфекциями при неэффективности стандартной терапии. Эубактериальную ПЦР следует проводить на ранних стадиях инфекции у этих пациентов для немедленной диагностики и начала соответствующего лечения для предотвращения неблагоприятных исходов.

История болезни

25-летняя женщина поступила с прогрессирующей односторонней болью в ухе после амбулаторной диагностики среднего отита и трехдневного лечения амоксициллином (1 г три раза в день). В связи с рефрактерным статусом гранулематоза с полиангиитом (ГПА) она получила четырехкратную иммуносупрессию, состоящую из преднизолона (5 мг один раз в день), азатиоприна (200 мг один раз в день), метотрексата (20 мг один раз в неделю) и ритуксимаба (500 мг каждые 6 дней). месяцев, последние 5 месяцев назад).

месяцев, последние 5 месяцев назад).

При отоскопии выявлено обширное воспаление наружного уха без признаков мастоидита. Через два дня после парацентеза и коррекции терапии ампициллином/сульбактамом (3 г три раза в день) у нее появились прогрессирующая головная боль, менингизм и энцефалопатия с афазией.

Оценка спинномозговой жидкости (ЦСЖ) показала лимфоцитарный плеоцитоз (49 лейкоцитов/мм 3 ). Компьютерная томография (КТ) черепа показала мастоидит с незначительной деструкцией кости височной доли. При приобретенном менингоэнцефалите, вызванном мастоидитом, было начато лечение цефтриаксоном (2 г два раза в день), ампициллином (2 г шесть раз в день) и ацикловиром (750 мг три раза в день). Иммунотерапия была прекращена и немедленно выполнена мастоидэктомия. Культуры спинномозговой жидкости и крови, а также мультиплексная полимеразная цепная реакция (ПЦР) в реальном времени на распространенные возбудители бактериального менингита ( Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Listeria monocytogenes и Escherichia coli ), иммуноферментный анализ (ИФА) на вирусы Borrelia burgdorferi и ПЦР, а также вирусы ПЦР 90 и Treponema pallidum Цитомегаловирус, вирус Эпштейна-Барр, вирус простого герпеса 1/2, вирус ветряной оспы и энтеровирус ) остались отрицательными. Гистопатология показала выраженное абсцедирующее воспаление в сосцевидном отростке и хроническое грануляционное воспаление в слуховом проходе. Гранулем не обнаружено. Послеоперационная магнитно-резонансная томография (МРТ) продемонстрировала височный менингоэнцефалит без образования абсцесса (рис. 1). Головная боль и афазия уменьшились после операции.

Гистопатология показала выраженное абсцедирующее воспаление в сосцевидном отростке и хроническое грануляционное воспаление в слуховом проходе. Гранулем не обнаружено. Послеоперационная магнитно-резонансная томография (МРТ) продемонстрировала височный менингоэнцефалит без образования абсцесса (рис. 1). Головная боль и афазия уменьшились после операции.

A Ранний церебрит, аксиальная жидкостная ослабленная инверсия, восстановление (FLAIR)-взвешенная МРТ. B Ранний церебрит, аксиальная Т1-взвешенная МРТ с контрастным усилением. C Формирование височного абсцесса, осевая жидкость, ослабленная инверсией, восстановление FLAIR-взвешенная МРТ. D Формирование височного абсцесса, аксиальная Т1-взвешенная МРТ с контрастным усилением. E Рецидив абсцесса с грыжей, аксиальная FLAIR-взвешенная МРТ. F Рецидив абсцесса с грыжей, аксиальная Т1-взвешенная МРТ с контрастным усилением

Увеличить

На 8-е сутки после мастоидэктомии ухудшилось клиническое состояние. У больного лихорадка и снижение уровня сознания. МРТ выявила новое образование височного абсцесса, и было выполнено нейрохирургическое удаление абсцесса. Из-за недостаточного улучшения антибиотикотерапия была заменена на цефтазидим (2 г три раза в день), ванкомицин (до уровня 15–20 мг/л) и метронидазол (500 мг три раза в день).

У больного лихорадка и снижение уровня сознания. МРТ выявила новое образование височного абсцесса, и было выполнено нейрохирургическое удаление абсцесса. Из-за недостаточного улучшения антибиотикотерапия была заменена на цефтазидим (2 г три раза в день), ванкомицин (до уровня 15–20 мг/л) и метронидазол (500 мг три раза в день).

Культуры материала внутричерепного абсцесса, а также ПЦР на Staphylococcus aureus оставался отрицательным, в то время как эубактериальная ПЦР материала внутричерепного абсцесса дала положительный результат на Ureaplasma parvum (1/1 образца) на 7-й день после операции по поводу внутричерепного абсцесса (15-й день после мастоидэктомии). К тому времени развился новый абсцесс, который потребовал гемикраниэктомии из-за грыжи. ПЦР в реальном времени подтвердила U. parvum -ДНК материала вторичного абсцесса (2/2 образца).

ПЦР в реальном времени для Mycoplasma и Ureaplasma видов подтвердил ДНК U. parvum в 2/2 образцах материала вторичного абсцесса, в то время как ПЦР для Mycoplasma genitalum и hominis , а также Ureaplasma urealyticum осталась отрицательной.

Состояние пациента улучшилось на фоне терапии моксифлоксацином (400 мг один раз в сутки) и доксициклином (нагрузочная доза 200 мг, 100 мг два раза в сутки). Ее отлучили от трахеостомии и чрескожной эндоскопической гастростомы. Образование внутричерепного абсцесса регрессировало. При переводе на реабилитацию после 10 недель стационарного лечения она была в полном сознании и ориентирована, с умеренной афазией. Уровни Pr3-ANCA оставались низкими, что указывает на ремиссию ГПА. Повторное введение иммунодепрессантов было отложено до значительного повышения уровня pr3ANCA.

Во время инфекции не было явных признаков каких-либо мочеполовых инфекций. ПЦР на микоплазму и уреаплазму вида в цервикальном мазке оставалась отрицательной. Примечательно, что урогенитальное обследование не проводилось до двух недель расчетной терапии моксифлоксацином и доксициклином.

Обсуждение

Мы сообщаем о редком случае внутричерепного абсцесса, вторичного по отношению к среднему отиту, вызванному U. parvum , у взрослого пациента с гранулематозом с полиангиитом (ГПА) и четырехкратной иммуносупрессией.

parvum , у взрослого пациента с гранулематозом с полиангиитом (ГПА) и четырехкратной иммуносупрессией.

Уреаплазмы вида часто колонизируют мочеполовой тракт бессимптомных женщин. Его присутствие связывают с урогенитальными инфекциями, бесплодием и неблагоприятными исходами беременности, а также неонатальными инфекциями. Описано, что экстрагенитальные инфекции у взрослых вызывают послеоперационные инфекции или инвазивные инфекции у лиц с ослабленным иммунитетом, преимущественно с гуморальным иммунодефицитом [1].

Уреаплазма виды часто колонизируют мочеполовой тракт бессимптомных женщин. Его присутствие было связано с урогенитальными инфекциями, бесплодием и неблагоприятными исходами беременности, а также неонатальными инфекциями [1]. Менингит у новорожденных обычно связан с передачей Уреаплазма внутриутробно или перинатально [2]. Экстрагенитальные инфекции у взрослых встречаются редко. Описано, что они вызывают послеоперационные инфекции [3,4,5] или инвазивные инфекции у хозяина с ослабленным иммунитетом, преимущественно с гуморальным иммунодефицитом [6]. Еще одним фактором риска являются ортопедические имплантаты [6].

Еще одним фактором риска являются ортопедические имплантаты [6].

Вовлечение центральной нервной системы крайне редко. Описано лишь несколько случаев у взрослых. Предыдущие сообщения о случаях заболевания в основном описывали вентрикулит и менингит [7,8,9,10]. Недавние сообщения связаны с нейрохирургическими осложнениями у иммунокомпетентных пациентов [8,9,10]. О другом случае менингита, вызванного U. urealyticum , сообщалось в контексте иммуносупрессии и трансплантации почки [7]. В качестве очага гематогенного распространения предположили суперинфицированную гематому, развившуюся после эксплантации отторгнутого трансплантата почки.

В нашем случае внутричерепная инфекция Ureaplasma проявилась с образованием височного абсцесса. Насколько нам известно, только один случай образования внутричерепного абсцесса у взрослых с U. urealyticum был описан у пациента в стадии ремиссии лимфомы Беркитта [11]. Несмотря на то, что лечение, содержащее ритуксимаб, проводилось три года назад, гипогаммаглобулинемия все еще присутствовала у этого пациента. Гипогаммаглобулинемия как фактор риска инфекции Ureaplasma также описана у пациента с менингитом U. urealyticum и синдромом Гуда [12].

Гипогаммаглобулинемия как фактор риска инфекции Ureaplasma также описана у пациента с менингитом U. urealyticum и синдромом Гуда [12].

Путь проникновения экстрагенитальной инфекции Ureaplasma в основном остается неясным. В ранее упомянутых случаях послеоперационного Инфекция Ureaplasma предполагала гематогенное системное распространение из мочеполового тракта после введения мочевого катетера. После нейрохирургии периоперационное заражение наводит на мысль, но не доказано в предыдущих отчетах [8, 9]. В нашем случае мы предполагаем инфекцию per continuitatem , приведшую к формированию височного абсцесса. В соответствии с этим МРТ показала первичный церебрит в прямом контакте с сосцевидным отростком и показала одностороннее лептоменингеальное усиление контраста. Интересно, что при патологическом исследовании сосцевидного отростка не было обнаружено гранулем.

Ureaplasma являются прихотливыми бактериями, у которых отсутствует клеточная стенка, и поэтому они по своей природе устойчивы к антибиотикам, которые связаны с синтезом клеточной стенки, таким как β-лактамные или гликопептидные антибиотики. Они не растут на обычных средах и не проявляются при окрашивании по Граму. Поэтому диагностика затруднена. Необходимо использовать специализированный анализ культуры или ПЦР. В нашем отчете о клиническом случае подчеркивается важность эубактериальной ПЦР в культурах без роста. Эубактериальная ПЦР или альтернативное секвенирование следующего поколения (NGS) должны проводиться на ранней стадии у пациентов с ослабленным иммунитетом для выявления редких и неуловимых патогенов и предотвращения неблагоприятных исходов из-за поздней диагностики. До сих пор NGS обычно не применялся в диагностике, но недавние исследования подчеркивают его способность идентифицировать несколько патогенных микроорганизмов из одного образца, особенно при полимикробных инфекциях, таких как абсцессы головного мозга [13, 14].

Они не растут на обычных средах и не проявляются при окрашивании по Граму. Поэтому диагностика затруднена. Необходимо использовать специализированный анализ культуры или ПЦР. В нашем отчете о клиническом случае подчеркивается важность эубактериальной ПЦР в культурах без роста. Эубактериальная ПЦР или альтернативное секвенирование следующего поколения (NGS) должны проводиться на ранней стадии у пациентов с ослабленным иммунитетом для выявления редких и неуловимых патогенов и предотвращения неблагоприятных исходов из-за поздней диагностики. До сих пор NGS обычно не применялся в диагностике, но недавние исследования подчеркивают его способность идентифицировать несколько патогенных микроорганизмов из одного образца, особенно при полимикробных инфекциях, таких как абсцессы головного мозга [13, 14].

Заключение

Ureaplasma parvum — очень редкий возбудитель инвазивных инфекций ЦНС у пациентов с ослабленным иммунитетом. Эубактериальную ПЦР следует проводить на ранних стадиях инфекции у этих пациентов для немедленной диагностики и начала соответствующего лечения для предотвращения неблагоприятных исходов.

Уреаплазма видов следует рассматривать у пациентов с гуморальным иммунодефицитом с культурально-отрицательными инфекциями при неэффективности стандартной терапии, а также при инфекциях имплантатов и послеоперационных случаях.

Заявление о доступности данных

Анонимные данные, подтверждающие результаты этого исследования, можно получить у соответствующего автора по обоснованному запросу.

Ссылки

Гви А., Кертис Н. Уреаплазма — удобно ли вам сидеть? J заразить. 2014;68:19–23. https://doi.org/10.1016/j.jinf.2013.09.027.

Артикул Google ученый

Ван К., Ван К., Чжан И. и др. Новорожденный Ureaplasma parvum менингит: описание случая и обзор литературы. Пер. Педиатр. 2020; 9: 174–9. https://doi.org/10.21037/tp.2020.02.04.

Артикул Google ученый

«>Гарсия-де-ла-Фуэнте С., Миньямрес Э., Угальде Э., Саес А., Мартинес-Мартинес Л., Фариньяс М.С. Послеоперационный медиастинит, плеврит и перикардит, обусловленные Mycoplasma hominis и Ureaplasma urealyticum с летальным исходом. J Med Microbiol. 2008; 57: 656–7. https://doi.org/10.1099/jmm.0.47632-0.

Артикул Google ученый

Уокти А., Ло Э., Маникам К., Альфа М., Сяо Л., Уэйтс К. Ureaplasma parvum как причина раневой инфекции грудины. Дж. Клин Микробиол. 2009; 47:1976–8. https://doi.org/10.1128/JCM.01849-08.

Артикул Google ученый

«>Geissdörfer W, Sandner G, John S, Gessner A, Schoerner C, Schröppel K. Ureaplasma urealyticum менингит у взрослого пациента. Дж. Клин Микробиол. 2008;46:1141–3. https://doi.org/10.1128/JCM.01628-07.

Артикул Google ученый

Pailhoriès H, Chenouard R, Eveillard M, et al. Случай Ureaplasma parvum менингита у взрослого после трансфеноидальной аблации краниофарингиомы. Int J Infect Dis. 2019;84:5–7. https://doi.org/10.1016/j.ijid.2019.04.024.

Артикул Google ученый

«>Син Н., Чжао З., Ли К. и др. Ureaplasma parvum менингит после резекции атипичной папилломы сосудистого сплетения у взрослого пациента: отчет о клиническом случае и обзор литературы. BMC Infect Dis. 2021;21:1276. https://doi.org/10.1186/s12879-021-06975-y.

Артикул Google ученый

Deetjen P, Maurer C, Rank A, Berlis A, Schubert S, Hoffmann R. Абсцесс головного мозга, вызванный Ureaplasma urealyticum , у взрослого пациента. Дж. Клин Микробиол. 2014;52:695–8. https://doi.org/10.1128/JCM.02990-13.

Артикул КАС Google ученый

«>Hu HL, Guo LY, Wu HL, Feng WY, Chen TM, Liu G. Оценка секвенирования следующего поколения для патогенетической диагностики абсцессов головного мозга у детей. J заразить. 2019;78:323–37. https://doi.org/10.1016/j.jinf.2019.01.003.

Артикул Google ученый

Стебнер А., Энссер А., Гайсдорфер В., Божков Ю., Ланг Р. Молекулярная диагностика полимикробных абсцессов головного мозга с помощью секвенирования нового поколения на основе 16S-рДНК. Клин Микробиол Инфект. 2021; 27: 76–82. https://doi.org/10.1016/j.cmi.2020.03.028.

Артикул КАС Google ученый

Лукке К., Кустер С.П., Бертеа М., Рюф С., Блумберг Г.В. Инфекция глубокой раны грудины, вызванная Ureaplasma urealyticum . J Med Microbiol. 2010;59:1254–6. https://doi.org/10.1099/jmm.0.022814-0.

Артикул Google ученый

Джавери В.В., Ласалвия МТ. Инвазивная уреаплазменная инфекция у пациентов, получающих ритуксимаб, и другие гуморальные иммунодефициты — клинический случай и обзор литературы. Открытый форум Infect Dis. 2019;6:ofz399. https://doi.org/10.1093/ofid/ofz399.

Артикул Google ученый

Сайе А., Велнар Т., Смрке Б. и др. Ureaplasma parvum Вентрикулит, связанный с хирургическим вмешательством и дренированием вентрикулярной брюшины. J заразить Chemother. 2020; 26: 513–5. https://doi.org/10.1016/j.jiac.2019.12.017.

Артикул КАС Google ученый

Чжан Т., Ли Х., Хоу С. и др. Описание случая менингита Ureaplasma urealyticum у пациента с тимомой и гипогаммаглобулинемией. BMC Infect Dis. 2021;21:1142. https://doi.org/10.1186/s12879-021-06831-z.

Артикул Google ученый

Скачать ссылки

Благодарности

Мы хотели бы выразить нашу искреннюю благодарность всем коллегам, которые заботились о пациенте.

Финансирование

Финансирование открытого доступа организовано и организовано Projekt DEAL. Для этого исследования или публикации этой статьи не было получено никакого финансирования или спонсорства.

Информация об авторе

Авторы и организации

Кафедра неврологии, Медицинский факультет, Кельнский университет, Университетская клиника Кельна, Kerpener Straße 62, 50937, Кёльн, Германия

Мари Мадленер, Хеннинг Штетефельд и Тило ван Эймерен

Кафедра I внутренних болезней, Медицинский факультет, Кёльнский университет, Университетская клиника Кельна, Кёльн, Германия

Марианна Бройнингер и Норма Юнг 3 0000 9006

Кафедра больничной гигиены и инфекционного контроля, Медицинский факультет Кельнского университета, Университетская клиника Кельна, Кёльн, Германия

Арне Мейснер

Центр нейрохирургии, Медицинский факультет, Кельнский университет, Университетская клиника Кельна, Кельн, Германия

Сергей Теленчак

Институт медицинской микробиологии, иммунологии и гигиены, Медицинский факультет, Кельнский университет, Университетская клиника Кельна, Кельн, Германия

Thorsten Wille

Авторы

- Marie Madlener

Просмотр публикаций автора

Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Академия

- Marianne Breuninger

Посмотреть публикации автора

Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar

- Arne Meißner

Просмотр публикаций автора

Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar

- Henning Stetefeld

Просмотр публикаций автора

Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar

- Сергей Теленчак

Посмотреть публикации автора

Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar

- Thorsten Wille

Просмотр публикаций автора

Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar

- Thilo van Eimeren

Просмотреть публикации автора

Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar

- Norma Jung

Посмотреть публикации автора

Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar

Вклады

Все авторы внесли свой вклад в разработку концепции и дизайна клинического случая, а также в анализ и интерпретацию данных. Первый черновик рукописи был написан Мари Мадленер, и все авторы прокомментировали предыдущие версии рукописи. Все авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

Первый черновик рукописи был написан Мари Мадленер, и все авторы прокомментировали предыдущие версии рукописи. Все авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

Автор, ответственный за переписку

Переписка с Мари Мадленер.

Декларации по этике

Конфликт интересов

М. Мадленер не имеет соответствующих финансовых или нефинансовых интересов, о которых следует сообщать. M. Breuninger не имеет соответствующих финансовых или нефинансовых интересов, которые следует раскрывать. A. Meißner не имеет соответствующих финансовых или нефинансовых интересов, которые следует раскрывать. Х. Стетефельд не имеет соответствующих финансовых или нефинансовых интересов, которые следует раскрывать. С. Теленчак не имеет соответствующих финансовых или нефинансовых интересов, которые следует раскрывать. Т. Вилле не имеет соответствующих финансовых или нефинансовых интересов, которые следует раскрывать. Т. ван Эймерен не имеет соответствующих финансовых или нефинансовых интересов, которые следует раскрывать. Н. Юнг получал гонорары за лекции от Gilead, Infectopharm, MSD, Bayer и Labor Stein, а также гранты на поездки от Gilead, Basilea, Correvio, Pfizer и Novartis, а также гранты на обсервационное исследование от Infectofos.

Н. Юнг получал гонорары за лекции от Gilead, Infectopharm, MSD, Bayer и Labor Stein, а также гранты на поездки от Gilead, Basilea, Correvio, Pfizer и Novartis, а также гранты на обсервационное исследование от Infectofos.

Этическое одобрение

Этот клинический случай был подготовлен после принятия Хельсинкской декларации 1964 г. и последующих поправок к ней.

Согласие на публикацию

Участник дал согласие на отправку истории болезни в журнал.

Авторство

Все указанные авторы соответствуют критериям Международного комитета редакторов медицинских журналов (ICMJE) для авторства этой статьи, несут ответственность за целостность работы в целом и дали свое согласие на публикацию этой версии.

Права и разрешения

Открытый доступ Эта статья находится под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 International License, которая разрешает использование, совместное использование, адаптацию, распространение и воспроизведение на любом носителе или в любом формате при условии, что вы укажете авторство оригинальный автор(ы) и источник, предоставьте ссылку на лицензию Creative Commons и укажите, были ли внесены изменения.