Содержание

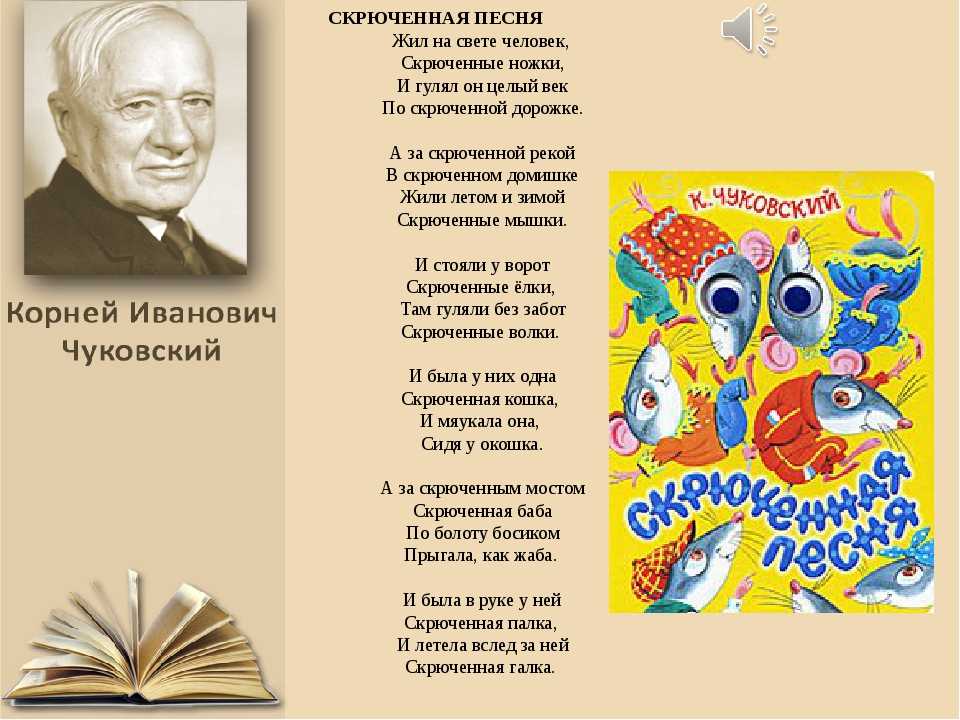

Мир детской поэзии: знакомство с творчеством Корнея Чуковского

Как познакомить ребенка с миром Чуковского: Волшебство коротких стихов

Корней Чуковский — настоящий волшебник детской литературы. Его короткие стихи — это не просто рифмованные строчки, а целые вселенные, полные чудес и приключений. Но как же познакомить современного ребенка с этим удивительным миром? Давайте-ка нырнем в эту тему с головой!

Детские стихи Чуковского короткие, но такие емкие! Они словно маленькие бомбочки, начиненные юмором, фантазией и мудростью. Возьмем, к примеру, «Мойдодыр». Казалось бы, простая история о грязнуле, но сколько в ней глубины! Это не просто назидание о необходимости мыть руки, а целая философия чистоты и порядка, поданная через призму детского восприятия.

А вы когда-нибудь задумывались, почему дети так легко запоминают стихи Чуковского? Дело в том, что его короткие произведения построены на ритме и повторах, которые так близки детскому восприятию. Возьмем «Телефон» — это же настоящий хит! Каждый куплет начинается одинаково, но содержит новую забавную ситуацию. Ребенок, слушая это стихотворение, невольно включается в игру, пытаясь угадать, кто же позвонит следующим.

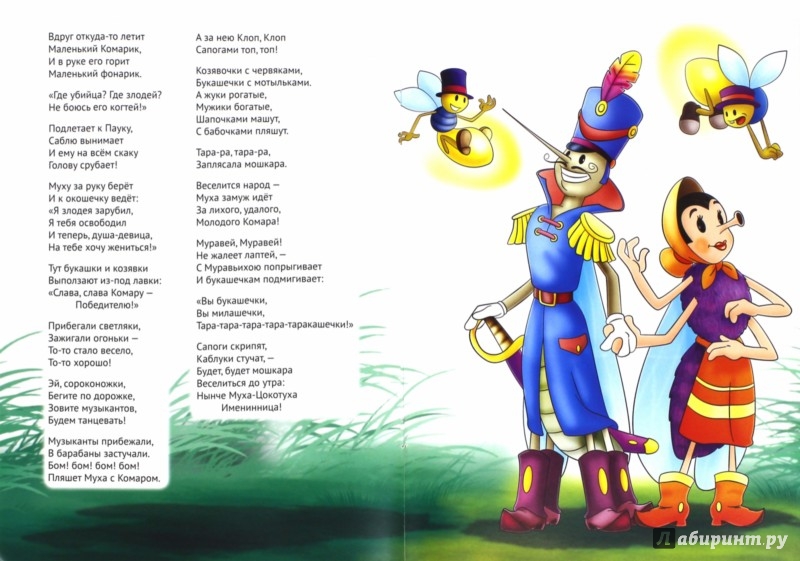

Но как же познакомить ребенка с этими шедеврами? Начните с самых коротких и простых стихов. «Муха-Цокотуха» — отличный выбор для старта. Это не просто сказка в стихах, а целый мир, населенный яркими персонажами. Почему бы не устроить домашний спектакль по этому произведению? Представьте, как ваш малыш будет в восторге, изображая храброго Комарика, спасающего Муху от злого Паука!

Кстати, о злодеях. Знаете ли вы, что отрицательные персонажи Чуковского не менее важны, чем положительные? Взять хотя бы Бармалея из одноименного стихотворения. Этот злодей настолько колоритен, что дети, боясь его, одновременно и восхищаются им. А ведь это отличный способ поговорить с ребенком о добре и зле, о смелости и трусости.

Детские стихи Чуковского короткие, но в них скрыто столько смыслов! Возьмем «Федорино горе». На первый взгляд, просто история о неряхе. Но копните глубже — и вы увидите целый трактат о важности уважительного отношения к вещам, об ответственности за свой быт. И все это подано в такой игровой, захватывающей форме, что ребенок и не замечает, как усваивает важные жизненные уроки.

А что если превратить чтение стихов Чуковского в настоящее приключение? Устройте квест по квартире, где на каждом этапе нужно будет вспомнить строчку из стихотворения. Или организуйте конкурс рисунков по мотивам его произведений. Поверьте, ваш ребенок будет в восторге!

Но не стоит забывать и о том, что короткие стихи Чуковского — это еще и отличный способ развития речи. Попробуйте поиграть в игру «Доскажи словечко». Начните читать строчку из стихотворения и предложите ребенку ее закончить. Это не только весело, но и полезно для развития памяти и чувства ритма.

А знаете ли вы, что многие стихи Чуковского были положены на музыку? «Тараканище», «Краденое солнце», «Путаница» — все эти произведения превратились в замечательные песенки. Почему бы не устроить домашний концерт? Уверяю вас, это будет незабываемое представление!

Отдельного внимания заслуживает «Айболит». Это не просто сказка о добром докторе, а целая энциклопедия доброты и сострадания. Читая это произведение вместе с ребенком, вы можете обсудить такие важные темы, как забота о животных, помощь ближнему, преодоление трудностей.

Но как быть, если ребенок уже знает наизусть все короткие стихи Чуковского? Не беда! Предложите ему придумать продолжение любимой истории. Что было бы, если бы Крокодил из «Телефона» все-таки приехал в гости? Или как бы развивались события, если бы Федора не исправилась? Такие творческие задания не только развивают фантазию, но и учат ребенка мыслить нестандартно.

А вы знали, что Чуковский был не только поэтом, но и переводчиком? Он познакомил русских читателей с произведениями Киплинга, в том числе с «Маугли». Почему бы не устроить тематический вечер, где вы сравните оригинальные стихи Чуковского с его переводами? Это будет настоящее литературное приключение!

Короткие стихи Чуковского — это еще и отличный материал для развития актерских способностей ребенка. Попробуйте разыграть сценку по мотивам «Путаницы». Представьте, сколько веселья будет, когда ваш малыш начнет изображать свинку, которая летает!

Но не стоит ограничиваться только чтением и играми. Почему бы не создать свою собственную книгу по мотивам стихов Чуковского? Пусть ребенок нарисует иллюстрации, а вы вместе напишете текст. Это будет не только увлекательное занятие, но и прекрасная семейная реликвия.

В заключение хочется сказать: мир Чуковского — это не просто набор коротких стихов. Это целая вселенная, полная чудес, приключений и мудрости. И чем раньше вы познакомите с ней своего ребенка, тем богаче и ярче будет его внутренний мир. Так что не теряйте времени — открывайте книгу и отправляйтесь в удивительное путешествие по страницам детской поэзии Корнея Чуковского!

Почему короткие стихи Чуковского так привлекательны для малышей

Детские стихи Чуковского короткие, но в них скрыта целая вселенная. Почему же эти незамысловатые на первый взгляд строчки так магнетически притягивают малышей? Секрет кроется в уникальном таланте автора – он умел говорить с детьми на их языке, создавая волшебные миры из обычных слов.

Возьмем, к примеру, «Мойдодыра». Это не просто поучительная история о гигиене, а настоящее приключение! Умывальник оживает, вещи разбегаются, а маленький грязнуля превращается в героя, побеждающего свои страхи. Чуковский мастерски вплетает в короткие строфы элементы сказки, юмора и даже легкого страха, создавая коктейль эмоций, который так нравится детям.

А что скажете о «Телефоне»? Это же настоящий фейерверк абсурда и веселья! Каждый звонок – новый сюрприз, новая игра воображения. Слон, которому нужны калоши, крокодил, желающий проглотить солнце – все это настолько нелепо и смешно, что дети не могут удержаться от хохота. И при этом стихотворение учит их основам телефонного этикета. Гениально, не правда ли?

Но дело не только в сюжетах. Ритм и рифма в стихах Чуковского – это отдельная песня. Возьмем «Муху-Цокотуху». Попробуйте прочитать вслух: «Муха, Муха-Цокотуха, позолоченное брюхо!» Чувствуете, как язык сам начинает пританцовывать? Эта музыкальность стихов – словно пропуск в мир ребенка, где все должно быть ярким, звонким и запоминающимся.

Игра слов и звуков: магия Чуковского

Чуковский был настоящим виртуозом словесной игры. Его короткие стихи для детей – это настоящая симфония звуков. Возьмем «Путаницу». «Замяукали котята: ‘Надоело нам мяукать! Мы хотим, как поросята, хрюкать!'» Эта звуковая чехарда не только веселит, но и развивает фонематический слух ребенка. А ведь это ключевой навык для будущего обучения чтению и письму!

А как вам «Тараканище»? Это же целая драма в миниатюре! Страшный таракан, терроризирующий зверей, – отличный способ поговорить с ребенком о страхах и о том, как их преодолевать. И все это упаковано в короткие, легко запоминающиеся строфы. «Ехали медведи на велосипеде, а за ними кот задом наперед» – попробуйте не улыбнуться, представив эту картину!

Интересно, что короткие стихи Чуковского часто построены на контрасте. В «Краденом солнце» мы видим, как мрачный мир без солнца сменяется радостью и светом. Это не просто сказка, а маленький урок оптимизма для малышей. Ведь даже в самой темной ситуации всегда есть надежда на счастливый финал.

Психология за рифмой: почему дети так любят Чуковского

Знаете, в чем еще секрет популярности коротких стихов Чуковского? Они идеально соответствуют психологии ребенка. Возьмем «Федорино горе». На первый взгляд, просто история о неряхе. Но копните глубже – это рассказ о том, как важно заботиться о своем окружении, как наши действия влияют на мир вокруг нас. И все это подано в форме, которую ребенок может легко понять и принять.

А «Айболит»? Это же настоящий гимн доброте и состраданию! Доктор, который готов пересечь океаны и джунгли ради больного бегемотика – отличный пример для подражания. И заметьте, как ловко Чуковский вплетает в короткие строфы географические названия и экзотических животных. Это не просто стихи, а мини-урок окружающего мира!

Интересно, что многие короткие стихи Чуковского построены на повторах. Возьмем «Бармалея»: «Маленькие дети! Ни за что на свете не ходите в Африку, в Африку гулять!» Этот прием не только делает стихи легко запоминающимися, но и создает ощущение безопасности для ребенка. Знакомая структура, повторяющиеся фразы – это как якорь в бурном море новой информации.

Чуковский и современность: почему его стихи все еще актуальны

Может показаться удивительным, но короткие детские стихи Чуковского, написанные почти сто лет назад, до сих пор остаются актуальными. Почему? Да потому что они затрагивают вечные темы! Возьмем «Мойдодыра» – разве проблема нежелания умываться не актуальна для современных детей? Или «Телефон» – в эпоху смартфонов это стихотворение приобретает новое звучание.

А «Тараканище»? В наше время, когда тема буллинга так актуальна, это стихотворение может стать отличной отправной точкой для разговора с ребенком о том, как важно не поддаваться запугиванию и уметь постоять за себя. И все это подано в легкой, игровой форме, без назидательности и морализаторства.

Интересно, что короткие стихи Чуковского часто используются в современной педагогике для развития речи и мышления детей. Например, «Путаница» отлично подходит для игр на развитие логики и воображения. А «Муха-Цокотуха» может стать основой для ролевых игр, помогающих развивать социальные навыки.

Практические советы: как использовать стихи Чуковского в воспитании

Итак, как же можно использовать короткие стихи Чуковского в воспитании современных детей? Вот несколько идей:

- Устройте домашний театр. Возьмите «Муху-Цокотуху» или «Тараканище» и разыграйте сценки. Это не только весело, но и помогает развивать память, речь и актерские способности.

- Играйте в «Доскажи словечко». Начните читать строчку из стихотворения и предложите ребенку ее закончить. Отличная тренировка памяти и чувства ритма!

- Используйте стихи как отправную точку для творчества. Почему бы не нарисовать иллюстрации к любимым стихам или не придумать продолжение истории?

- Организуйте тематические вечера. Например, вечер «В гостях у Айболита» может стать отличным поводом поговорить о здоровье и гигиене.

Помните, что короткие детские стихи Чуковского – это не просто развлечение. Это мощный инструмент для развития личности ребенка, его воображения, речи и мышления. Так что не стесняйтесь экспериментировать и находить новые способы использования этого богатого литературного наследия в воспитании своих малышей!

Топ-5 самых популярных коротких стихотворений Чуковского для детей

Корней Чуковский — настоящий волшебник слова, чьи детские стихи короткие, но невероятно емкие и запоминающиеся. Его творчество — это целый мир, полный чудес и приключений, который вот уже почти век покоряет сердца маленьких читателей. Но какие же произведения этого мастера пера стали настоящими хитами среди детворы? Давайте-ка разберемся!

1. «Мойдодыр» — гимн чистоте и порядку

«Мойдодыр» — это не просто стишок о гигиене, это настоящая революция в мире детской литературы! Представьте себе: обычный умывальник вдруг оживает и начинает гоняться за неряхой. Это ли не захватывающий сюжет? Чуковский мастерски превратил скучную тему личной гигиены в увлекательное приключение. «Одеяло убежало, улетела простыня» — эти строчки знает наизусть каждый ребенок. А ведь в них скрыт глубокий смысл: даже неодушевленные предметы «протестуют» против грязнули!

Интересный факт: психологи отмечают, что после прочтения «Мойдодыра» дети действительно начинают лучше следить за чистотой. Это ли не доказательство силы поэтического слова Чуковского? Короткие, но яркие образы надолго врезаются в память и формируют правильные привычки.

2. «Телефон» — веселая карусель звонков

«У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Слон!» — эти строчки моментально погружают нас в мир абсурда и веселья. «Телефон» Чуковского — это настоящий фейерверк фантазии. Каждый звонок — новое приключение, новый персонаж. Слон, которому нужны галоши, крокодил, мечтающий о калошах — все это настолько нелепо и смешно, что дети не могут удержаться от хохота.

Но за внешней простотой и весельем скрывается глубокий смысл. Это стихотворение учит детей основам телефонного этикета, развивает воображение и показывает, как важно быть готовым помочь другим. А еще оно демонстрирует, что даже самые нелепые просьбы заслуживают внимания и уважения. Разве это не отличный урок толерантности?

3. «Муха-Цокотуха» — праздник дружбы и храбрости

«Муха, Муха-Цокотуха, позолоченное брюхо!» — эти строчки так и просятся на язык. «Муха-Цокотуха» — это не просто сказка в стихах, это целая драма с happy end’ом. Здесь есть все: и праздник, и опасность, и героическое спасение. А главное — торжество добра над злом.

Чуковский мастерски вплетает в короткие строфы элементы народной сказки, создавая уникальный микс. Муха, устраивающая пир на весь мир, паук-злодей и комар-герой — эти образы прочно вошли в детскую культуру. А ведь за ними скрываются важные уроки: щедрость вознаграждается, друзья придут на помощь в трудную минуту, а храбрость побеждает зло.

4. «Путаница» — мир наоборот

«Замяукали котята: ‘Надоело нам мяукать! Мы хотим, как поросята, хрюкать!'» — эти строчки сразу погружают нас в мир абсурда и веселья. «Путаница» — это настоящий карнавал слов и образов. Чуковский переворачивает мир с ног на голову, заставляя животных менять свои привычные звуки.

Но за кажущейся нелепицей скрывается глубокий смысл. Это стихотворение не только развлекает, но и учит детей различать звуки, понимать особенности разных животных. А еще оно показывает, что каждый хорош таким, какой он есть. Ведь в конце все возвращается на свои места, и мир снова становится «правильным».

5. «Краденое солнце» — победа света над тьмой

«Солнце по небу гуляло и за тучу забежало» — так начинается одно из самых драматичных произведений Чуковского. «Краденое солнце» — это настоящая эпическая поэма в миниатюре. Здесь есть все: и космический масштаб происходящего (ведь украдено само солнце!), и героическое противостояние злу, и торжество справедливости.

Это стихотворение учит детей не бояться темноты, верить в победу добра и в то, что даже самый маленький и слабый (в данном случае — воробей) может сыграть решающую роль. А еще оно показывает, как важно действовать сообща перед лицом опасности.

Интересно, что многие исследователи видят в «Краденом солнце» аллегорию на политические события начала XX века. Но для детей это просто захватывающая история о том, как важно бороться за правду и справедливость.

Почему короткие стихи Чуковского так популярны?

Секрет популярности коротких стихов Чуковского кроется в нескольких факторах:

- Ритмичность и музыкальность. Стихи Чуковского так и просятся на язык, их легко запомнить и повторять.

- Яркие образы. Каждый персонаж уникален и запоминается надолго.

- Игра слов. Чуковский мастерски жонглирует словами, создавая неожиданные и смешные сочетания.

- Глубокий смысл. За внешней простотой всегда скрывается важный урок или мораль.

- Отсутствие назидательности. Чуковский не поучает, а рассказывает увлекательные истории.

Все эти элементы делают короткие детские стихи Чуковского настоящими шедеврами, которые не теряют актуальности уже почти сто лет. Они не только развлекают, но и развивают речь, мышление, воображение ребенка.

Как использовать стихи Чуковского в воспитании?

Короткие стихи Чуковского — это не просто развлечение, это мощный инструмент для развития ребенка. Вот несколько идей, как можно использовать их в воспитательном процессе:

- Устройте домашний театр. Разыграйте сценки по мотивам «Мухи-Цокотухи» или «Тараканища». Это развивает артистизм и память.

- Играйте в «Доскажи словечко». Начните читать строчку и попросите ребенка ее закончить. Отличная тренировка памяти и чувства ритма!

- Рисуйте иллюстрации к стихам. Это развивает воображение и творческие способности.

- Обсуждайте поступки героев. Это помогает формировать моральные ценности.

- Используйте стихи как отправную точку для разговора на важные темы. Например, «Мойдодыр» может стать поводом поговорить о гигиене.

Помните, что главное — это не заучивание наизусть, а понимание и проживание историй вместе с ребенком. Пусть короткие детские стихи Чуковского станут вашими верными помощниками в воспитании и развитии малыша!

Игровые методы изучения стихов: от чтения к запоминанию

Короткие детские стихи Чуковского — это не просто рифмованные строчки, а целый мир, полный чудес и приключений. Но как же сделать так, чтобы ребенок не просто слушал их, а по-настоящему полюбил и запомнил? Ответ прост: превратите процесс изучения в увлекательную игру!

Театр теней: оживляем персонажей

Представьте: вы выключаете свет, зажигаете фонарик, и на стене оживают герои «Мухи-Цокотухи» или «Тараканища». Звучит заманчиво, не правда ли? Театр теней — это не просто способ развлечь ребенка, но и мощный инструмент для запоминания стихов. Когда малыш видит, как двигаются силуэты персонажей в такт строчкам, он невольно связывает визуальные образы со словами. Это помогает лучше запомнить текст и понять его смысл.

Как это работает на практике? Вырежьте из картона силуэты героев — Мухи-Цокотухи, Комара, Паука. Прикрепите их к палочкам и начинайте представление! Читайте стихи, двигая фигурками в такт словам. Увидите, как быстро ваш малыш начнет подхватывать строчки и даже помогать вам с «постановкой».

Музыкальная шкатулка: поем Чуковского

А вы знали, что многие короткие стихи Чуковского были положены на музыку? И это неспроста! Ритм и мелодия — отличные помощники в запоминании текста. Почему бы не устроить домашний концерт?

Возьмем, к примеру, «Телефон». Эта веселая карусель звонков так и просится на язык. Попробуйте придумать простую мелодию и спеть: «У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Слон!» Уверяю вас, после пары таких «концертов» ваш ребенок будет распевать эти строчки даже во сне.

Но не ограничивайтесь только пением. Добавьте простые движения — «позвоните» воображаемому слону, «почешите» крокодила. Такое сочетание слов, музыки и движений создает прочные нейронные связи, помогая ребенку не просто запомнить текст, но и прочувствовать его.

Кубики историй: собираем стихи по кусочкам

Помните старые добрые кубики с картинками? А что, если использовать их для изучения стихов Чуковского? Создайте набор кубиков, на гранях которых будут изображены ключевые моменты из разных стихотворений. Например, на одной грани — Мойдодыр, на другой — убегающее одеяло, на третьей — крокодил из «Телефона».

Как играть? Бросайте кубики и составляйте истории, используя выпавшие картинки. Это не только поможет ребенку запомнить отдельные элементы стихов, но и разовьет его воображение. Кто знает, может, ваш малыш придумает свою версию «Путаницы», где Мойдодыр будет звонить по телефону крокодилу?

Пазл-поэзия: собираем стихи по строчкам

Детские стихи Чуковского короткие, но такие емкие! Почему бы не превратить их в настоящий пазл? Напишите каждую строчку стихотворения на отдельной полоске бумаги и перемешайте их. Задача ребенка — собрать стихотворение в правильном порядке.

Начните с простого, например, с «Телефона». Каждый звонок — отдельный кусочек пазла. Постепенно усложняйте задачу, добавляя больше строчек или смешивая части из разных стихотворений. Это не только помогает запомнить текст, но и развивает логическое мышление и чувство ритма.

Рисуем стихи: от слов к образам

Визуализация — мощный инструмент запоминания. Предложите ребенку нарисовать то, о чем говорится в стихотворении. Возьмем, к примеру, «Краденое солнце». Пусть малыш нарисует темный лес, испуганных зверей, грозного крокодила с солнцем в пасти.

Но не останавливайтесь на одном рисунке! Создайте целую серию иллюстраций, отражающих развитие сюжета. Это поможет ребенку лучше понять структуру стихотворения, запомнить последовательность событий. А потом можно устроить выставку рисунков и рассказывать стихи, опираясь на созданные иллюстрации.

Стихи в движении: физкультминутки по Чуковскому

Кто сказал, что изучение стихов — это сидячее занятие? Короткие детские стихи Чуковского отлично подходят для активных игр! Устройте физкультминутку по мотивам «Путаницы». Пусть ребенок изображает разных животных: летает, как бабочка, прыгает, как зайчик, рычит, как лев.

Или возьмем «Мойдодыра». Почему бы не устроить веселую «уборку»? Читайте стихи и выполняйте соответствующие действия: «умывайтесь», «причесывайтесь», «убегайте» от воображаемого Мойдодыра. Такое сочетание движений и слов не только поможет запомнить текст, но и сделает процесс обучения веселым и энергичным.

Стихи-квесты: приключения по Чуковскому

А что, если превратить комнату в настоящий мир Чуковского? Устройте квест по мотивам его стихов! Спрячьте в разных уголках комнаты предметы, связанные с разными стихотворениями: игрушечный телефон, маленькое зеркальце (Мойдодыр), игрушечного крокодила.

Задача ребенка — найти все предметы и вспомнить, из какого они стихотворения. Для каждой находки приготовьте загадку или задание, связанное с соответствующим стихом. Например, найдя телефон, ребенок должен вспомнить и рассказать, кто звонил в стихотворении «Телефон».

Стихи-пантомимы: говорим без слов

Пантомима — отличный способ прочувствовать текст и запомнить его. Выберите яркий эпизод из стихотворения и попросите ребенка изобразить его без слов. Например, сцену из «Мухи-Цокотухи», где Комар спасает Муху от Паука. Пусть ребенок покажет, как Комар храбро сражается с Пауком, а вы угадывайте, что происходит.

Потом поменяйтесь ролями. Изображайте сами, а ребенок пусть угадывает и рассказывает соответствующий отрывок из стихотворения. Такая игра не только помогает запомнить текст, но и развивает воображение, актерские способности и навыки невербального общения.

Стихи-детективы: ищем пропавшие слова

Превратите чтение стихов в увлекательное расследование! Выпишите стихотворение, но некоторые ключевые слова замените пропусками или картинками. Задача ребенка — «расследовать» пропажу и восстановить текст.

Начните с простого, заменяя одно-два слова в строфе. Постепенно усложняйте задачу, увеличивая количество пропусков. Это отличный способ не только запомнить текст, но и развить внимание к деталям и логическое мышление.

Помните, главное в изучении стихов Чуковского — это радость и удовольствие от процесса. Не заставляйте ребенка зубрить текст, а создавайте ситуации, где он сам захочет его вспомнить и рассказать. И тогда волшебный мир коротких детских стихов Чуковского станет неотъемлемой частью жизни вашего малыша, открывая двери в мир большой литературы!

Влияние рифмованных строк на развитие речи и воображения ребенка

Детские стихи Чуковского короткие, но их воздействие на развитие малыша поистине колоссально. Эти рифмованные строчки — не просто набор слов, а настоящий катализатор роста речевых навыков и полета фантазии. Но как же эти незамысловатые на первый взгляд вирши творят такие чудеса?

Представьте себе мозг ребенка как губку, жадно впитывающую каждое слово, каждый звук. Ритмичные, мелодичные строки Чуковского словно музыка для этой губки. Они стимулируют нейронные связи, заставляя их работать в такт стихотворному ритму. Это не просто красивая метафора — исследования показывают, что регулярное чтение стихов детям способствует более быстрому развитию речевых центров мозга.

Фонетическая гимнастика: как стихи тренируют язычок

Короткие детские стихи Чуковского — это настоящий фитнес для языка и губ малыша. Возьмем, к примеру, «Путаницу». «Замяукали котята: ‘Надоело нам мяукать!'» — эта строчка заставляет ребенка активно работать губами и языком, произнося сложные звукосочетания. Это не что иное, как естественная артикуляционная гимнастика, которая помогает формировать четкое произношение.

А помните знаменитое «Тараканище»? «Ехали медведи на велосипеде, а за ними кот задом наперед» — эта фраза не только веселит, но и тренирует произношение сложных звуков «р» и «л». Регулярное повторение таких «язык сломаешь» фраз помогает малышу преодолеть трудности в произношении определенных звуков, делая его речь более четкой и понятной.

Словарный запас: как стихи обогащают лексикон

Чуковский — настоящий волшебник слова. Его короткие стихи насыщены яркими, сочными словами, многие из которых ребенок может услышать впервые. «Муха, Муха-Цокотуха, позолоченное брюхо!» — сколько новых слов в одной строчке! «Цокотуха», «позолоченное» — эти слова расширяют словарный запас малыша, знакомят его с богатством русского языка.

Но Чуковский не просто вводит новые слова — он подает их в таком контексте, что их значение становится интуитивно понятным. «Крокодил солнце в небе проглотил» — даже если ребенок никогда не видел крокодила, он сразу представляет себе нечто большое и страшное с огромной пастью. Так, играючи, малыш усваивает новые слова и понятия, обогащая свой лексикон.

Грамматика в игре: как стихи учат правилам языка

Может показаться, что в коротких детских стихах Чуковского нет места сложным грамматическим конструкциям. Но это не так! Поэт мастерски вплетает в свои произведения различные грамматические формы, помогая ребенку освоить их естественным путем.

Возьмем, к примеру, «Телефон». «А потом позвонил крокодил и со слезами просил» — здесь мы видим употребление прошедшего времени глаголов. «А потом позвонили зайчатки» — а тут уже множественное число. Ребенок, сам того не замечая, учится согласовывать слова в предложении, правильно использовать времена и числа.

Образное мышление: как стихи рисуют картинки в голове

Чуковский — непревзойденный мастер создания ярких образов. Его короткие стихи словно оживают в воображении ребенка. «Одеяло убежало, улетела простыня» — эта строчка из «Мойдодыра» мгновенно рисует в голове малыша картинку летящей простыни и убегающего одеяла. Такие образы не только развлекают, но и стимулируют развитие образного мышления.

А помните «Краденое солнце»? «Воротись, я, например, начинаю умирать» — эта фраза, произнесенная медведем, учит ребенка понимать гиперболы и метафоры. Малыш начинает осознавать, что слова могут иметь не только прямое, но и переносное значение. Это важнейший шаг в развитии абстрактного мышления.

Эмоциональный интеллект: как стихи учат чувствовать

Короткие стихи Чуковского — это целая палитра эмоций. От страха перед Тараканищем до радости от победы над ним, от сочувствия к больным зверям в «Айболите» до восторга от праздника в «Мухе-Цокотухе» — каждое стихотворение — это эмоциональное путешествие.

Читая эти стихи, ребенок учится распознавать и называть различные эмоции. Он сопереживает героям, радуется их победам, огорчается их неудачам. Это развивает эмпатию и эмоциональный интеллект малыша, учит его понимать чувства других и выражать свои собственные.

Логическое мышление: как стихи учат думать

Может показаться удивительным, но короткие детские стихи Чуковского — отличный тренажер для логического мышления. Возьмем «Путаницу». Когда животные меняют свои привычные звуки, это не просто забавно — это заставляет ребенка задуматься о том, что правильно, а что нет, учит его замечать нелогичности и несоответствия.

А «Федорино горе»? Эта история о последствиях неряшливости учит ребенка понимать причинно-следственные связи. Федора не мыла посуду — посуда убежала — Федоре нечем пользоваться. Такие простые, но важные логические цепочки формируют у ребенка основы аналитического мышления.

Фантазия без границ: как стихи раскрывают творческий потенциал

Чуковский создает в своих стихах целые миры, где возможно все. Крокодил, глотающий солнце, посуда, убегающая от неряхи, — все это раздвигает границы возможного в сознании ребенка, учит его мыслить нестандартно, творчески.

Эти короткие, но емкие стихи становятся отправной точкой для собственных фантазий малыша. После прочтения «Телефона» ребенок может придумать свою историю о том, кто еще мог бы позвонить. Так, незаметно для себя, он делает первые шаги в мир творчества.

Социализация через стихи: как рифмы учат общаться

Стихи Чуковского — это не просто набор слов, это целые истории о взаимоотношениях. «Муха-Цокотуха» учит дружбе и взаимовыручке, «Айболит» — состраданию и заботе о других. Через эти истории ребенок усваивает важные социальные нормы и ценности.

Более того, сам процесс чтения стихов может стать социальным актом. Когда малыш рассказывает выученное стихотворение бабушке или выступает на утреннике в детском саду, он учится взаимодействовать с аудиторией, преодолевает страх публичных выступлений.

Ритм и музыкальность: как стихи развивают чувство такта

Короткие детские стихи Чуковского обладают удивительной музыкальностью. Их ритм так и просится на язык, заставляя ребенка невольно двигаться в такт словам. Это развивает чувство ритма, которое важно не только для будущих музыкальных занятий, но и для общего развития.

Многие стихи Чуковского были положены на музыку и стали любимыми детскими песенками. Пение этих песен развивает музыкальный слух ребенка, учит его различать тона и полутона, что в будущем может пригодиться не только в музыке, но и в изучении иностранных языков.

Таким образом, короткие рифмованные строки Чуковского — это не просто забава, а мощный инструмент всестороннего развития ребенка. Они тренируют речь, обогащают словарный запас, развивают воображение и логику, учат эмпатии и социальным навыкам. И все это происходит легко и незаметно, в процессе увлекательной игры со словом. Вот оно, настоящее волшебство поэзии Корнея Чуковского!

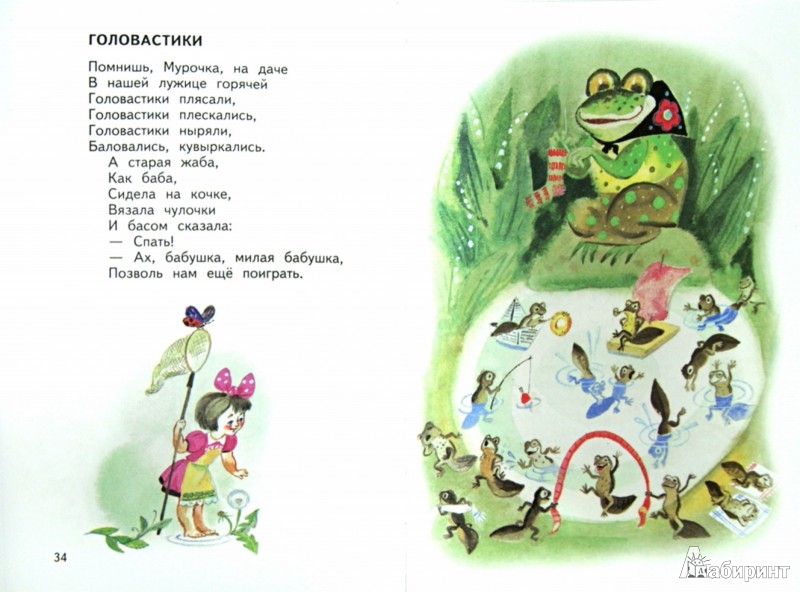

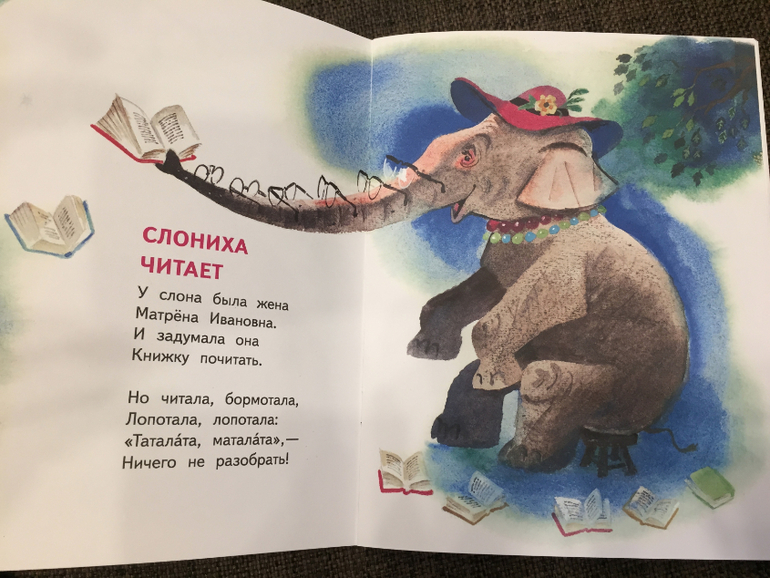

Иллюстрации к стихам Чуковского: как визуальный ряд помогает восприятию

Детские стихи Чуковского короткие, но их мир настолько богат и ярок, что так и просится на бумагу. Иллюстрации к этим произведениям — это не просто картинки, а настоящие порталы в волшебную вселенную поэта. Но как же эти визуальные образы влияют на восприятие стихов маленькими читателями?

Представьте себе: малыш открывает книгу, и перед ним разворачивается целая панорама удивительных событий. Вот Мойдодыр гоняется за неряхой, а вот Муха-Цокотуха пьет чай с букашками. Эти образы не просто дополняют текст — они оживляют его, делают осязаемым и близким ребенку.

Синергия слова и образа: как картинки усиливают эффект стихов

Когда ребенок слышит строчки «Одеяло убежало, улетела простыня», его воображение начинает рисовать эту забавную картину. Но когда он видит эту сцену, воплощенную талантливым художником, эффект усиливается многократно. Изображение помогает малышу лучше понять и запомнить текст, создавая прочные ассоциативные связи между словами и образами.

Интересно, что исследования в области детской психологии показывают: дети, которым читают иллюстрированные книги, лучше запоминают содержание и быстрее учатся читать самостоятельно. Иллюстрации к коротким стихам Чуковского становятся своеобразным мостиком между миром слов и миром образов, помогая ребенку освоить оба этих пространства.

Палитра эмоций: как рисунки помогают понять чувства героев

Возьмем, к примеру, «Краденое солнце». Когда ребенок читает о том, как «Плачут зайки на лужайке», он может не до конца осознавать глубину эмоций персонажей. Но стоит ему увидеть нарисованных зайчат с грустными мордочками, и сразу становится понятно, насколько им плохо без солнышка.

Иллюстрации помогают ребенку научиться «читать» эмоции, распознавать их по выражению лица и позе персонажа. Это важнейший навык для развития эмоционального интеллекта. Кроме того, яркие, выразительные рисунки вызывают эмпатию у маленького читателя, заставляя его сопереживать героям стихотворения.

Детали и нюансы: как иллюстрации обогащают восприятие текста

Короткие детские стихи Чуковского полны мелких, но важных деталей, которые ребенок может не заметить при первом прочтении. Иллюстрации помогают обратить внимание на эти нюансы. Например, в «Мухе-Цокотухе» художник может изобразить всех гостей на именинах у Мухи, даже тех, кто лишь вскользь упомянут в тексте.

Эти визуальные детали не только обогащают восприятие стихотворения, но и стимулируют любознательность ребенка. Рассматривая картинки, малыш может задавать вопросы, обсуждать увиденное, что способствует развитию речи и мышления.

Культурный код: как иллюстрации передают атмосферу эпохи

Интересно, что иллюстрации к стихам Чуковского могут служить своеобразным окном в прошлое. Художники часто отражают в своих работах детали быта и культуры того времени, когда были написаны стихи. Это может стать отличным поводом для разговора с ребенком об истории, о том, как жили люди раньше.

Например, рассматривая иллюстрации к «Мойдодыру», можно обратить внимание малыша на старинную мебель, одежду персонажей. Это не только расширяет кругозор ребенка, но и помогает ему лучше понять контекст произведения.

Игра воображения: как картинки стимулируют фантазию

Может показаться, что наличие готовых иллюстраций ограничивает фантазию ребенка. Но на самом деле все наоборот! Яркие, необычные образы, созданные художниками, становятся трамплином для собственного воображения малыша.

Посмотрев на картинку, где изображен Крокодил из «Телефона», ребенок может придумать свою историю о том, что было дальше. Или представить, как выглядят другие персонажи, не нарисованные художником. Так иллюстрации становятся не конечной точкой, а отправным пунктом для полета фантазии.

Визуальная грамотность: как картинки учат «читать» изображения

В современном мире, где визуальная информация играет все большую роль, умение «читать» изображения становится важным навыком. Иллюстрации к коротким стихам Чуковского — отличный материал для развития визуальной грамотности ребенка.

Рассматривая картинки, малыш учится замечать детали, понимать язык жестов и мимики персонажей, интерпретировать символы и метафоры в изображении. Эти навыки пригодятся ему в будущем при работе с любой визуальной информацией, будь то реклама, инфографика или произведения искусства.

Мотивация к чтению: как картинки пробуждают интерес к книгам

Красочные иллюстрации к стихам Чуковского могут стать тем крючком, который зацепит внимание ребенка и пробудит в нем интерес к чтению. Увидев яркую, забавную картинку, малыш захочет узнать, о чем же эта история, и с удовольствием послушает стихотворение.

Более того, наличие иллюстраций может мотивировать ребенка научиться читать самостоятельно. Ведь так хочется самому прочитать подпись под понравившейся картинкой! Так визуальный ряд становится своеобразным мостиком в мир литературы.

Арт-терапия: как рисунки помогают справиться со страхами

Некоторые персонажи в стихах Чуковского могут показаться ребенку страшными. Тот же Бармалей или гигантский Таракан способны напугать впечатлительного малыша. Но здесь на помощь приходят иллюстрации!

Талантливые художники умеют изобразить даже самых грозных персонажей так, что они становятся скорее забавными, чем страшными. Рассматривая такие картинки вместе с ребенком, можно помочь ему преодолеть страх, посмеяться над ним. Это своеобразная арт-терапия, которая учит малыша справляться с негативными эмоциями.

Развитие критического мышления: сравнение разных иллюстраций

К стихам Чуковского существует множество иллюстраций, выполненных разными художниками. Это дает прекрасную возможность для развития критического мышления ребенка. Предложите малышу сравнить, как разные художники изобразили одного и того же персонажа или сцену.

Такое сравнение учит ребенка замечать детали, анализировать, формировать и выражать собственное мнение. Кроме того, это отличный способ показать, что одно и то же произведение можно интерпретировать по-разному, и это нормально.

Междисциплинарный подход: как иллюстрации связывают литературу и изобразительное искусство

Иллюстрации к стихам Чуковского — это прекрасный пример того, как литература и изобразительное искусство могут дополнять друг друга. Рассматривая картинки, можно обсудить с ребенком не только содержание стихотворения, но и художественные техники, использованные иллюстратором.

Это может стать первым шагом к знакомству малыша с миром изобразительного искусства. Кто знает, может быть, именно яркие иллюстрации к любимым стихам вдохновят ребенка взять в руки карандаш или кисть и создать свои собственные шедевры?

Таким образом, иллюстрации к коротким детским стихам Чуковского — это не просто красивые картинки. Это мощный инструмент, который помогает ребенку лучше понять и прочувствовать текст, развивает его воображение, эмоциональный интеллект и критическое мышление. Они делают мир поэзии Чуковского еще более ярким, живым и близким маленькому читателю, превращая знакомство с литературой в увлекательное приключение.

Современные адаптации произведений Чуковского: аудиокниги и мультфильмы

Кто не знает знаменитого «Мойдодыра» или «Айболита»? Эти персонажи, созданные гениальным Корнеем Чуковским, стали неотъемлемой частью детства многих поколений. Но как же познакомить современных детей с этим волшебным миром? Давайте окунемся в мир коротких, но невероятно ярких стихов Чуковского и узнаем, как они могут стать настоящим открытием для вашего ребенка.

Детские стихи Чуковского короткие, но какие же они емкие! В нескольких строчках автор умудряется создать целую вселенную, полную приключений и чудес. Возьмем, к примеру, «Телефон». Помните? «У меня зазвонил телефон. — Кто говорит? — Слон.» Казалось бы, что тут такого? А на самом деле — целая история! Ребенок сразу представляет себе огромного слона, который каким-то чудом держит в хоботе крошечную трубку. Это же настоящее волшебство воображения!

А что если подойти к знакомству с творчеством Чуковского нестандартно? Попробуйте устроить домашний театр! Возьмите, например, «Путаницу». Это же готовый сценарий для веселого представления! Представьте, как здорово будет, если ваш малыш наденет маску котенка и начнет «хрюкать», а вы, изображая свинку, вдруг «замяукаете». Гарантирую, смех будет стоять на всю квартиру!

Игра слов и звуков: секрет популярности Чуковского

Знаете, в чем секрет популярности стихов Чуковского? В их музыкальности! Вслушайтесь: «Ехали медведи на велосипеде». Чувствуете, как эти строчки сами просятся на язык? Это не просто слова — это настоящая мелодия! Попробуйте прочитать эти строки вместе с ребенком, отбивая ритм. Вы удивитесь, как быстро малыш запомнит стихотворение.

А еще Чуковский — настоящий мастер игры слов. Помните «Федорино горе»? «И помчалися по улице ножи: ‘Эй, держи, держи, держи, держи, держи!'» Это же настоящая скороговорка! Попробуйте устроить соревнование — кто быстрее и без ошибок произнесет эту фразу. Уверяю, веселье гарантировано!

От стихов к жизненным урокам

Но Чуковский — это не только веселье и игра. В его коротких стихах скрыты важные жизненные уроки. Возьмем «Мойдодыра». На первый взгляд, просто история о мальчике-грязнуле. Но копните глубже — и вы увидите рассказ о важности гигиены, о необходимости следить за собой. А как ловко автор преподносит эту мысль! Не нудными нравоучениями, а через яркий, запоминающийся образ убегающей грязи.

Или вот «Краденое солнце». Казалось бы, сказка о крокодиле, проглотившем солнце. Но на самом деле — это история о том, как важно быть смелым и не бояться трудностей. Медведь не испугался страшного крокодила и спас солнце, а вместе с ним — и весь лес. Разве это не прекрасный пример для подражания?

Современные способы знакомства с классикой

В наш цифровой век есть масса способов познакомить ребенка с творчеством Чуковского. Как насчет аудиокниг? Представьте, как здорово будет слушать «Тараканище» в исполнении профессиональных актеров во время поездки в машине. А может, устроить семейный просмотр мультфильма «Доктор Айболит»? Современные анимационные технологии позволяют создавать настоящие шедевры, которые не оставят равнодушным ни ребенка, ни взрослого.

Но не забывайте и о классике — бумажной книге. Есть что-то особенное в том, чтобы листать страницы, разглядывать иллюстрации, чувствовать запах типографской краски. Это целый ритуал, который может стать прекрасной семейной традицией.

Творческий подход к чтению

А что если превратить чтение в настоящее приключение? Попробуйте создать «карту сокровищ» по мотивам «Бармалея». Нарисуйте вместе с ребенком африканские джунгли, расставьте «ловушки» Бармалея, отметьте путь доктора Айболита. А потом отправляйтесь в путешествие по этой карте, читая стихотворение и «преодолевая препятствия».

Или устройте «день наоборот» по мотивам «Путаницы». Пусть ребенок сам придумает, что в вашем доме может пойти не так. Может, чашки будут стоять на полу, а тапочки — на столе? А может, вы будете говорить «спасибо» вместо «здравствуйте», а «пожалуйста» вместо «до свидания»? Фантазируйте, веселитесь, и пусть стихи Чуковского станут отправной точкой для ваших семейных приключений.

Чуковский и развитие речи

Знаете ли вы, что короткие стихи Чуковского — отличное средство для развития речи ребенка? Возьмем, к примеру, «Чудо-дерево». Сколько там интересных слов и выражений! «Чулки да башмаки», «спелые ботинки», «с бантиками туфельки». Это же настоящая сокровищница для пополнения словарного запаса малыша!

А как насчет развития фонематического слуха? Стихотворение «Котауси и Мауси» просто идеально подходит для этой цели. «Котауси и Мауси» — это же почти одинаково звучащие слова, но с разным значением. Попробуйте поиграть с ребенком в игру «найди похожие слова». Это не только весело, но и полезно для развития речевого аппарата.

Чуковский и современность: неожиданные параллели

Интересно, что многие темы, затронутые Чуковским, актуальны и сегодня. Возьмем «Федорино горе». Разве это не напоминает современные экологические проблемы? Посуда убегает от Федоры, потому что она не заботится о ней — чем не метафора отношения человека к природе? Обсудите это с ребенком, и вы удивитесь, насколько глубокие мысли могут возникнуть у малыша.

А «Телефон»? В эпоху смартфонов и видеозвонков это стихотворение обретает новое звучание. Поговорите с ребенком о том, как изменились средства связи с тех пор. Может быть, придумайте вместе новую версию стихотворения, где звонят не только животные, но и, например, роботы или инопланетяне?

Творчество Чуковского — это не просто детские стихи. Это целый мир, полный чудес, приключений и мудрости. И познакомить ребенка с этим миром — значит открыть перед ним дверь в волшебную страну, где возможно все. Где крокодилы глотают солнце, а посуда убегает от неряшливых хозяек. Где можно отправиться в Африку, чтобы спасти больных зверей, и подружиться с гигантским Мойдодыром.

Так давайте же отправимся в это увлекательное путешествие вместе с нашими детьми! Читайте, играйте, фантазируйте — и пусть волшебный мир Чуковского станет для вашего ребенка источником радости, вдохновения и мудрости на всю жизнь.