Содержание

как жительница Нижнего Новгорода учится понимать сына и ищет свое призвание

Представьте, что ваш ребенок не умеет общаться с окружающим миром. Ни с вами, ни со сверстниками, ни с чужими людьми. Именно с этой особенностью сталкиваются родители детей с аутизмом. Наша героиня Екатерина рассказала о том, каково заботиться о таком ребенке на самом деле — и почему не стоит думать, что это влечет за собой немало жертв и потерь.

Аутизм. Наверняка вы все чаще встречаетесь с этим словом в медиа-пространстве, где активно обсуждаются проблемы современного общества. Но скорее всего, большинство людей с трудом понимает, что конкретно означает этот диагноз.

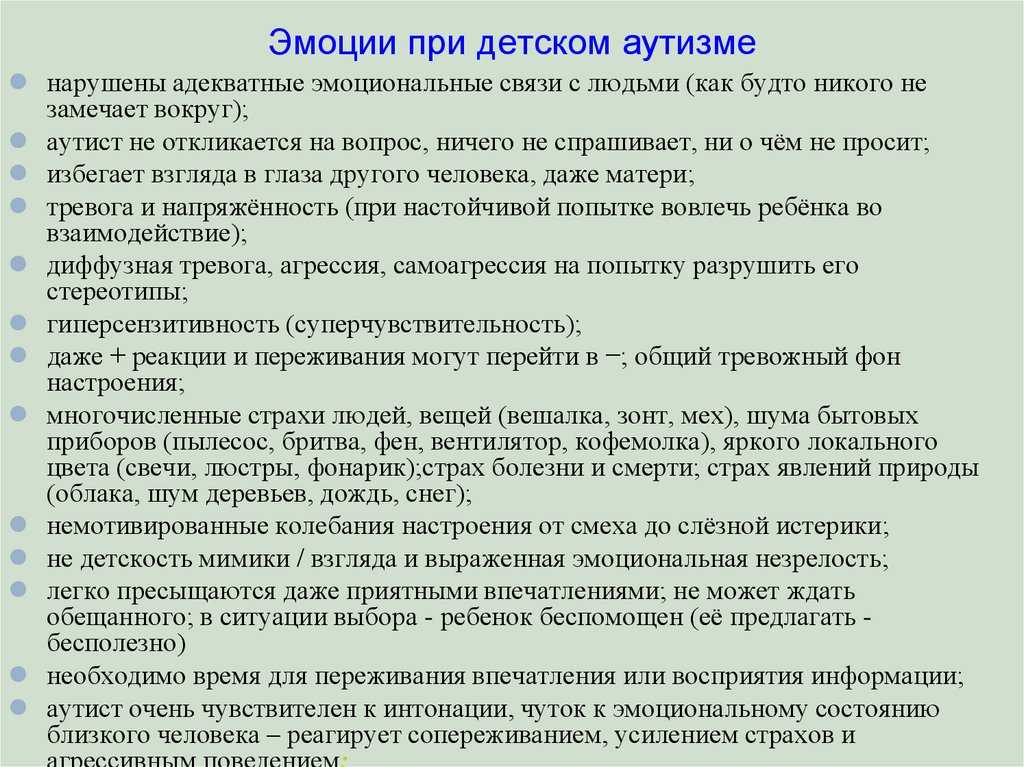

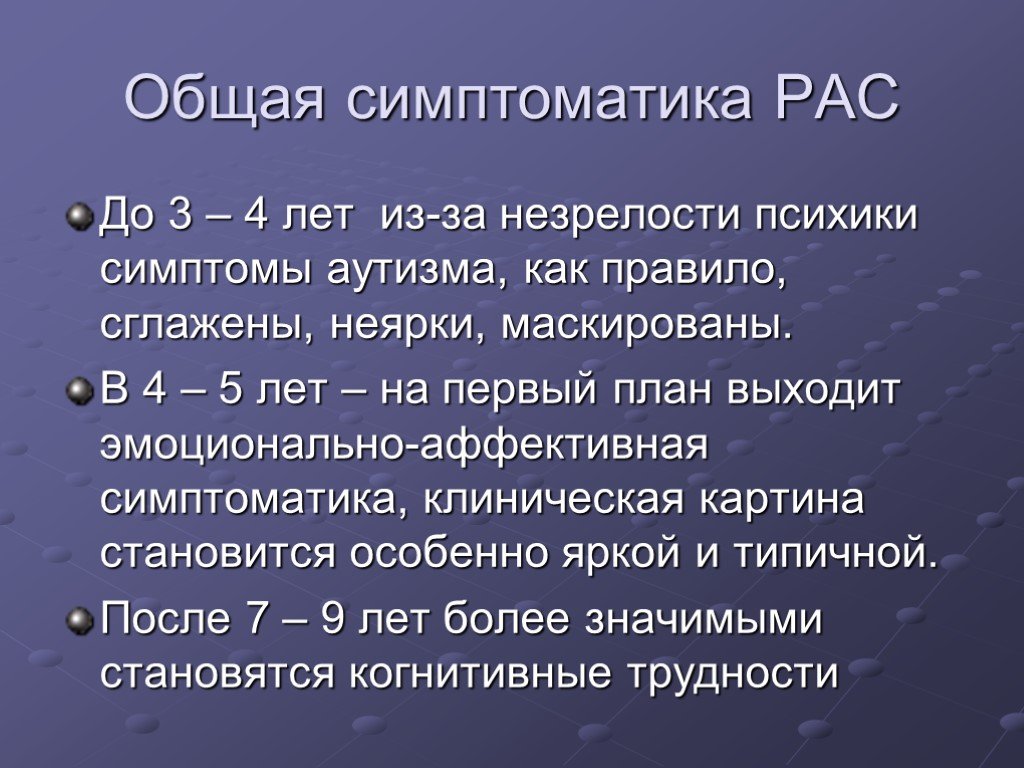

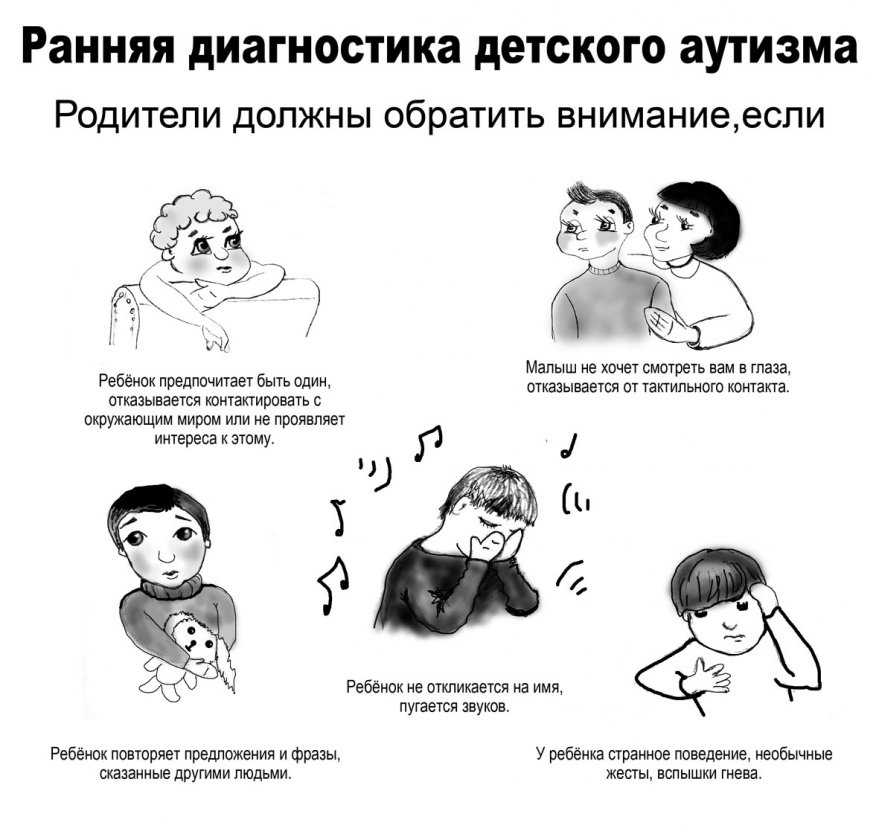

Аутизм — это особенность развития, при которой дети могут не откликаться на свое имя, не говорить, не смотреть в глаза, не иметь указательного жеста, избегать прикосновений, иметь сложности в самообслуживании. Многим из них непросто адаптироваться к изменениям и понимать социальные правила. Современное научное название аутизма — «расстройство аутистического спектра» (сокращенно РАС).

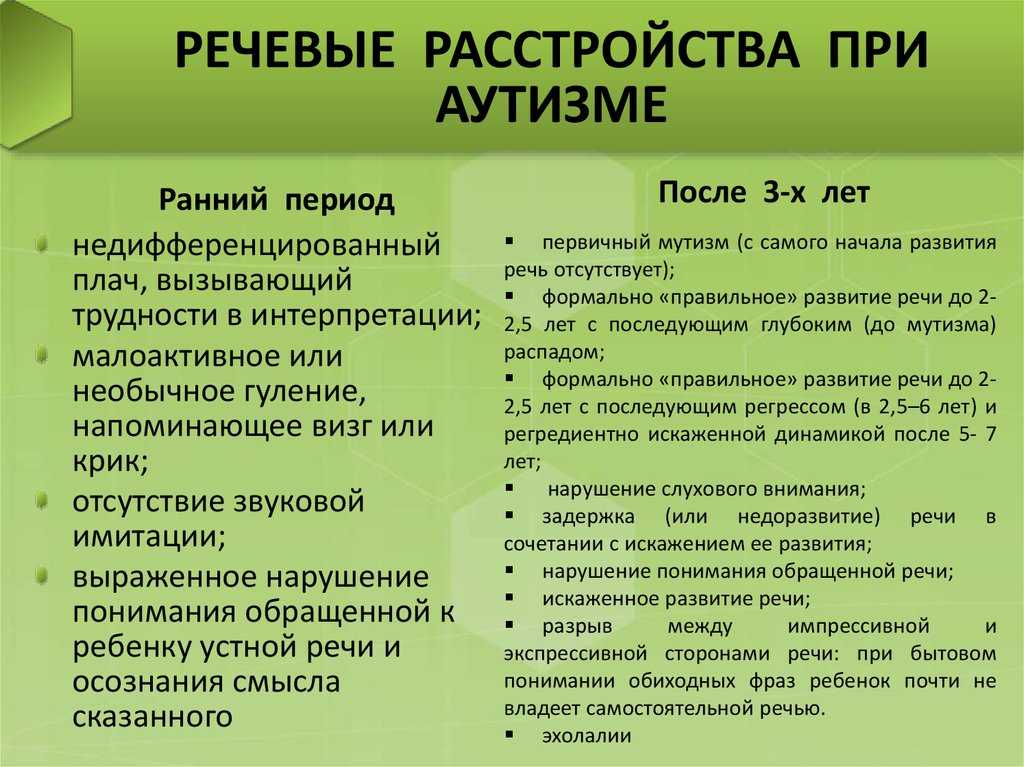

Взрослым с РАС может быть сложно общаться и поддерживать связи с другими людьми, трудно смотреть на вещи с точки зрения другого человека, понимать идиомы и шутки. Многим может быть непросто принимать неожиданные изменения, а также справляться в ситуациях, когда вокруг шумно и людно. Некоторые трудности в социальном взаимодействии, а также приверженность определенным рутинам могут быть свойственны и людям, не имеющим аутизма. Однако диагноз РАС означает, что человек действительно испытывает выраженные трудности в повседневном функционировании.

Младенцы с аутизмом в редком случае откликаются на свое имя и не смотрят в глаза взрослым. И со временем проявляется все больше особенностей: от мирного отказа от общения с людьми до отсутствия речи и сильнейших вспышек агрессии.

Аутизм — самое часто встречающееся в мире нарушение развития. Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США он встречается у каждого 54-го ребенка. Современная наука пока не разработала медикаментов, которые могли бы «вылечить» аутизм, но в последние годы созданы эффективные методы психолого-педагогической помощи, которые позволяют компенсировать многие дефициты. Это дает возможность людям с аутизмом жить так же, как и люди без особенностей развития: учиться, дружить, работать. Фонд помощи детям и молодежи «Обнаженные сердца» помогает людям с аутизмом, развивая системную профессиональную поддержку. Один из основных проектов Фонда — Центр поддержки семьи в Нижнем Новгороде, где запущена и практикуется интенсивная поведенческая программа для малышей с аутизмом.

Это дает возможность людям с аутизмом жить так же, как и люди без особенностей развития: учиться, дружить, работать. Фонд помощи детям и молодежи «Обнаженные сердца» помогает людям с аутизмом, развивая системную профессиональную поддержку. Один из основных проектов Фонда — Центр поддержки семьи в Нижнем Новгороде, где запущена и практикуется интенсивная поведенческая программа для малышей с аутизмом.

Мы пообщались с Екатериной — мамой 3-летнего Тимофея, который регулярно ходит на занятия в этот центр. Женщина рассказала нам об их жизни, надеждах и программе действий.

Даже в будние дни мы просыпаемся примерно в 8-8:30 утра. Я готовлю для сына завтрак, мы с ним едим, играем и делаем все остальное для подготовки к новому дню — а точнее, к занятиям в центре поддержки семьи «Обнаженные сердца». Мы посещаем их уже несколько месяцев, и приятный результат уже есть.

Ехать до центра от нашего дома довольно далеко, поэтому выезжаем мы за час-полтора до начала занятий. К этому моменту я уже успеваю сделать некоторые домашние дела и снова накормить сына — теперь уже обедом, ведь занятия длятся долго и требуют максимум внимания и сил.

В первое время, пока Тимофей занимался в детской группе, я ходила на занятия для родителей «Ранняя пташка» при центре. Именно там до меня донесли все нюансы моего особого статуса мамы ребенка с аутизмом, который не разговаривает и не умеет понятно выражать свои чувства, желания и эмоции. Меня научили правильно контактировать с сыном и объяснять, что хочу от него я и окружающие.

Вообще, для понимания друг друга при помощи специалистов центра мы освоили систему карточек ПЕКС, разработанную специально для детей с аутизмом. Она состоит из мягкого альбома, в котором липучками прикреплены иллюстрации всех тех действий и предметов, которые сопровождают каждый день сына. Когда он что-то хочет от меня, он берет свой альбом, отклеивает нужную наклейку и дает мне, чтобы я ему помогла. Например, когда он хочет печенье, он берет и протягивает мне картинку с ним. Я в ответ должна произнести это слово вслух и обязательно дать сыну желаемое. Иначе попытка выйти на связь с миром покажется ему безрезультатной и прогресса не будет.

«Диагноз сыну я поставила сама»: мама о воспитании ребенка с аутизмом

Елена БагарадниковаЧто-то не такЕлена Багарадникова, исполнительный директор РОО помощи детям с РАС «Контакт», член совета МГАРДИ:

– Тима – мой первый ребёнок, и от этого было сложнее, потому что сравнить было не с кем. Ни у кого из друзей детей ещё не было, и некоторое время я думала: «А может, так и надо?»

Правда, к году стало очевидно – что-то идёт не так. И было понятно: несмотря на то, что у этого «не так» пока нет названия, и врачи не могут понять, отчего это «не так» началось, мне надо действовать.

При этом поверить в это «не так» мне было нелегко. И, штудируя литературу, я где-то продолжала надеяться, что «мне показалось».

Если бы в этот момент у меня оказался под рукой тест M-CHAT, у моего «не так» сразу бы появилось имя. Но теста в 2005 году еще не было, и оставалось только ходить по врачам, описывать то, что меня беспокоит. Каждый из них назначал исследования и честно пытался помочь.

Все неврологи, у которых мы с сыном тогда были, понимали, что я не «сумасшедшая мамаша», повод для обращения существует – ребёнок беспокойный, у него проблемы со сном, – но дальше разводили руками. В конце концов, все они просто сказали: «Давайте ещё понаблюдаем».

Я была уже в разводе с мужем, родные пытались дать мне хотя бы немного отдохнуть, но очень тяжело отойти от ребёнка, который плачет всё время.

Мне тогда казалось, что если я возьму его на ручки, ему будет лучше. Сейчас я понимаю, что сына это ещё больше беспокоило. Взаимодействия с ним не получалось никакого.

Сейчас я думаю, если бы даже Тима был вторым моим ребёнком, и мне было бы с кем сравнивать, я бы всё равно списала бы его поведение на индивидуальные особенности. Да, беспокойные дети бывают. Но если бы он родился сейчас, когда об аутизме так много информации, я могла бы избежать ошибок, усугублявших состояния Тимы.

2 апреля – Всемирный день распространения информации об аутизмеУ проблемы появилось имя и «страшный врач»Елена и ТимаДиагноз Тиме я поставила сама, два года просидев на родительских форумах. Я просто собрала его симптомы – «не спит, не разговаривает, машет руками, не смотрит в глаза» – перечислила их через запятую, и из поисковика на меня вывалилось несколько десятков ссылок, с заголовком «аутизм».

Я просто собрала его симптомы – «не спит, не разговаривает, машет руками, не смотрит в глаза» – перечислила их через запятую, и из поисковика на меня вывалилось несколько десятков ссылок, с заголовком «аутизм».

Прочитав всё, что нашла, я пришла к неврологу, который в то время нас вёл и прямо сказала: «Знаете, мне кажется, что это “аутизм”«. Невролог надолго задумался, а потом сказал: «Знаете, мне тоже так кажется».

Почему об этих подозрениях нельзя было намекнуть мне раньше и посоветовать обратиться к психиатру, непонятно.

Невролог посоветовала обратиться к психиатру. В 2008, психиатр для меня, и для многих еще был «страшным» врачом, и вести к нему малыша было страшно. Да и понимание того, что это не сломанная нога, которая еще может срастись, а особенное устройство мозга, сил не добавляло. Это не так просто “починить”, а может быть невозможно вообще. Это был следующий момент принятия мной реальности проблем с сыном.

В такой ситуации обычно бывает много необоснованных надежд на тему: «Давайте мы сейчас быстро найдём, где поломалось, и быстро всё починим». «Давайте сделаем МРТ, вдруг это опухоль, мы её вырежем, и всё заработает». «А вдруг есть “волшебная” таблетка?».

«Давайте сделаем МРТ, вдруг это опухоль, мы её вырежем, и всё заработает». «А вдруг есть “волшебная” таблетка?».

Ещё очень хочется узнать, как это точно называется, и почему это случилось. Кажется, что если узнать точно – это поможет ту самую «волшебную таблетку» найти.

Когда у состояния сына появилось имя, мне стало легче. Пока ты не знаешь, с чем имеешь дело, тыкаешься, как слепой котёнок. И есть стойкое ощущение, что ты не помогаешь ребёнку, а теряешь время, упускаешь возможности. Но когда ты знаешь «болезнь в лицо», появляется чёткая программа действий.

«Мы старались гулять по ночам»Интуитивно я пыталась следовать за ребёнком, подстраиваясь под его «хочу», «не хочу», угадывать его «не могу».

Сын был спокойней на улице, поэтому мы с ним бесконечно гуляли – на руках или в коляске. Я читала много литературы про раннее развитие и пыталась всё это применять. Но с Тимой не было никакого эмоционального и зрительного контакта, и многое шло не так, как описывалось в книгах.

Я не понимала даже, замечает ли сын, что я существую.

Какое-то время удалось продержаться на чувстве «ребёнку это надо». Думаю, ещё немного, и я бы сломалась, но, к счастью, к его трём годам нашлись специалисты, которые готовы были с нами заниматься.

Ни одного ABA-терапевта в 2008 году в России было не найти. Читая форумы, я нашла нынешний Федеральный ресурсный центр по аутизму («Кашенкин луг»), и мы стали ездить туда.

В первое время истерику сын мог устроить в любой момент, и не просто плач, а “конец света”. Было понятно, что в этот момент с ним происходит апокалипсис, но почему и что с этим делать, было непонятно. Я беспокоилась за него, и стеснялась окружающих.

Нам пытались делать замечания, каждый выход во двор и поездка в троллейбусе заканчивались скандалом. Я не могла объяснить, что ребёнка в эти моменты лучше не трогать – и поэтому вместе с Тимой сама оказывалась в бездне отчаяния и вины, и перед сыном, и перед окружающими. Осведомленность об аутизме тогда была почти нулевой. И гулять мы старались по ночам и в безлюдных местах.

И гулять мы старались по ночам и в безлюдных местах.

Сейчас, увидев истерику у аутиста на улице, некоторые прохожие прекрасно понимают, что это такое, и могут даже предложить родителям посильную помощь. А тогда замечания делали и мне, и сыну,

«Про то, что помощь нужна и мне самой, я тогда не понимала»Я вымоталась. И однажды психиатр, которая вела сына, предложила мне самой попить таблетки. Я испугалась: считала, что таблетки – однозначное зло, и очень винила себя за то, что решила всё-таки давать лекарства сыну. Про то, что помощь нужна и мне самой, я в те годы не думала.

«Вот у Тима настоящие проблемы, а у меня-то что? Я взрослый человек. Должна со всем справиться силой воли».

Но на фоне бессонницы у меня в то время начались такие приступы гипертонии, что всё первое лето сына скорая приезжала к нам раз в неделю.

Сейчас я понимаю, что начать заниматься собой нужно как можно раньше. Известное правило тут особенно верно: “Сначала кислородную маску надевает взрослый”. Оказалось, если вовремя выпить таблетку, то спать ночью ты будешь нормально и проснешься отдохнувший. Правда, я, наверное, тоже до сих пор больше красиво об этом говорю, чем делаю.

Оказалось, если вовремя выпить таблетку, то спать ночью ты будешь нормально и проснешься отдохнувший. Правда, я, наверное, тоже до сих пор больше красиво об этом говорю, чем делаю.

Но если постоянно живёшь в нервных тиках, тахикардиях, панических атаках, то в какой-то момент даже перестаёшь понимать, что это, вообще-то, не норма.

Если нас не станет раньше времени – разве это как-то облегчит жизнь нашим детям? Кроме того, отчетливо я поняла, если ты сам о себе не заботишься, получается, ты перекладываешь заботу о себе на плечи других. И насколько тебе тяжело с ребёнком, настолько им будет тяжело с тобой.

Мне в те времена помогали друзья и найденная работа (на удаленке). Она позволяла отвлекаться, делать что-то полезное, – кормить себя и ребенка, как-то контролируя свою жизнь.

«Оказывается, мой ребенок меня узнает и понимает!»Эффект от занятий в центре на Кашёнкином лугу наступил небыстро. Мне тогда казалось, что главное – запустить у ребёнка речь. Того, что до речи нужно пройти подготовительные этапы, я тогда не понимала.

Того, что до речи нужно пройти подготовительные этапы, я тогда не понимала.

Помимо психолога, меня в тот момент вообще мало что поддерживало.

Мои родные находились в состоянии «что ты на мальчика наговариваешь?» Скорее всего, они хотели поберечь меня и убедить, что всё не так уж и серьёзно, но скорее убедили в этом себя.

Поэтому полностью осознанное приятие ситуации у меня наступило где-то к Тиминым семи годам. Только к этому времени я, наконец, могла без слёз обсуждать его будущее. Всех специалистов я непременно спрашивала: «А какие у нас перспективы? А когда он пойдёт в школу? А какая у нас будет программа?»

До тех пор, пока сын не заговорил, было непонятно, что у него с интеллектом. В раннем детстве, до 3-4 лет, он не просто не говорил – он не смотрел в глаза, не мог показать на что-то пальцем, не имел простейших бытовых навыков, не выказывал никакого понимания обращенной к нему речи окружающих – ничего! Контакт с Тимкой появился неожиданно, в очень необычной ситуации.

К тому времени я снова вышла замуж, была беременна вторым ребёнком, и мы ехали на день рождения к моей маме. Маме мы заказали большой красивый торт, и должны были забрать его по дороге. Муж вышел за тортом, велел мне посидеть в машине, сын сидел на заднем сидении. Я решила пересесть к нему, вышла из машины, но неудачно перекинула на водительское сидение сумку и этим броском заблокировала двери: ребёнок в машине, а я не могу туда попасть.

Я звоню мужу, он мчится домой за запасными ключами, но это – сорок минут. Ребёнок сидит в машине, пристёгнут пятиточечным ремнём, я прыгаю вокруг в футболке, на улице +5.

Проходит минут пять. Тима роняет игрушку. Я вижу то, что раньше не видела ни разу – он ищет меня, и замечает в окне машины! И тут, как совершенно обычный ребёнок, жестом показывает мне: «У меня упала игрушка». И продолжает на меня смотреть.

Я жестом показываю ему: «сними лямки». Вероятность того, что он поймёт этот жест, почти нулевая. Но сын снимает лямки и делает то, что я показала, наклоняется, достает игрушку и успокаивается. А я продолжаю прыгать вокруг машины – холодно. Сын снова начинает искать меня взглядом и плачет: «Иди сюда!»

А я продолжаю прыгать вокруг машины – холодно. Сын снова начинает искать меня взглядом и плачет: «Иди сюда!»

От отчаяния я также жестом пытаюсь показывать, как он должен разблокировать и открыть мне дверь, которую ни разу в жизни он до этого и пальцем не тронул. Он начинает тянуть ручку двери, не открывается. Я показываю: «Маленькая. Потяни маленькую ручку». И он таки открывает мне дверь!

Я испытала самый сильный шок в жизни не от того, что машина была заблокирована с ребенком внутри. А от того, что оказывается, Тим меня видит, узнает, понимает, может действовать.

И с тех пор на все попытки сына сделать вид, что он меня не понимает, я отвечала: «Эээ, нет, братец! Давай работать».

«Он когда-нибудь заговорит нормально?»Заговорил сын после того, как мы неожиданно «попали» с подбором препарата. Когда перепробовали с десяток препаратов, я решила, что сейчас дадим одиннадцатый, и если не подействует, мы закроем вопрос с лекарствами навсегда.

И вдруг, после одиннадцатого препарата, снизилась его безумная тревожность, и через три дня Тима заговорил сразу словами. Уточню, что лекарства – не панацея, хотя в его случае они были эффективны. А для большей части детей медикаментозная поддержка не играет ведущей роли.

Мы ждём от детей диалога, а у детей с аутизмом часто бывает эхолалия, когда они просто повторяют сказанные им, или услышанные где-то слова. И Тима заговорил также. Но наш психиатр сказала: «Подожди, ты еще устанешь от его болтовни».

Нормальную речь мы формировали лет с четырёх с половиной до семи, и дальше. Сначала он говорил слова, потом учился задавать вопросы, потом формулировать ответы. В это время стало окончательно ясно, что он отстаёт от сверстников,

но я почти научилась не сравнивать его с другими. Я сравнивала его с ним самим день назад, неделю, год, и понимала: то, что с ним происходит, для него – прорыв, победа.

Мне это тоже непросто далось: со мной работала психолог. Но, в конце концов, я поняла: мой ребёнок делает успехи, и не надо их обесценивать, даже если это не поэма, выученная ребенком целиком, которой хвастаются во дворе друг другу мамы. Я примирилась с тем, что сын – другой, но и он развивается даже лучше, чем я предполагала.

Я примирилась с тем, что сын – другой, но и он развивается даже лучше, чем я предполагала.

Я плохой советчик по этому вопросу. Но считаю, что нельзя откладывать жизнь на «потом», у нас есть только «здесь» и «сейчас».

Осознание своей ценности позволяет другим обратить на тебя внимание; если ты сам себе важен и интересен, для других будет так же.

Мне всегда очень везло с друзьями. Они помогали найти мне работу, приезжали домой, в квартире у своих друзей я с Тимом бесплатно жила полгода. Практически вся моя компания – из МИФИ, первого вуза, в который я поступила; а до этого мы учились вместе в лицее 1540.

И вот в нашей компании появилось увлечение – яхтинг. Все мои друзья видели, что я “дошла до ручки”, и пытались придумать, как меня вытащить. В итоге они оплатили мне поездку вместе с ними на регату.

Я не представляла, что могу оставить ребёнка на две недели с мамой. Но в то же время это была детская мечта, и возможность перезагрузки. Я решилась, полетела и на регате познакомилась с будущим мужем.

Но в то же время это была детская мечта, и возможность перезагрузки. Я решилась, полетела и на регате познакомилась с будущим мужем.

Сейчас сын вошёл в подростковый возраст, у него появились свои друзья, интересы, и есть вещи, которыми он не хочет со мной делиться. Но в то же время в чём-то он стал мне ближе. Ему интересно что-то у меня спросить, он понимает, когда я что-то ему объясняю.

Его грядущее восемнадцатилетие – следующий, после обучения, повод для беспокойства. Беспокоюсь о том, какое дело он сможет освоить. Ведь профессия должна быть желаемой, на одной только мотивации «надо» далеко не уедешь. Тем более, что у детей с аутизмом работа вырастает из специального интереса.

Тиму интересует метро, но как применить этот интерес, я пока не знаю. Ему очень нравятся животные – и вот тут терпение его практически бесконечно.

Еще Тим обожает готовить – но очень быстро физически истощается, и долго у плиты не простоит.

Ощущение неопределенности, беспомощности – чувство, которое, так или иначе, сопровождает меня всю жизнь. И это касается также всех моих детей, оказывается, ты не можешь их защитить, не властен над всем, что будет с ними происходить в их жизни.

Но я не думаю, что что-то недоделала с Тимой. К окружающему миру сын очень адаптирован. И это снова везение: в случае с аутизмом усилия бывают гигантские, а результата нет.

В отношении аутизма я не видела специалистов, которые делали бы прогнозы. Всё, что делали специалисты, – давали мне некоторую надежду, поддержку, и помогали не сойти с ума.

Ещё я хотела сказать, что наши дети “не резиновые”, и больше терапии и занятий, чем это возможно, в них не влезет.

Всё остальное время надо стараться просто жить и получать удовольствие от простых человеческих вещей.

В режим «я спасу мир, для этого надо сделать ещё вот это» я впадаю до сих пор. Муж заметил, что с прошлой осени от Тимки я как-то отстала. Произошло это бессознательно, просто несколько месяцев я была занята проблемами среднего сына. А когда освободилась, выяснилось, что жёстко контролировать-то Тиму уже и не надо. Он со многим справляется сам.

А когда освободилась, выяснилось, что жёстко контролировать-то Тиму уже и не надо. Он со многим справляется сам.

Фото Михаила Кончица

РОО помощи детям с РАС “Контакт” официально появилась в 2013 году. Начиналось все с неформального родительского объединения школы при Федеральном ресурсном центре по аутизму, где учились дети с аутизмом. Родители решали вопросы, связанные с распространением информации об аутизме, поддержки друг друга, маршрутизации: где лечить, где учить детей и т.п. Вскоре выяснилось, что многое можно решать системно. С тех пор «Контакт» старается поддерживать других родителей особых детей, подростков и взрослых.Родители и опекуны — Дом — Национальное общество аутистов

- Описание Обмен советами и опытом среди родителей и лиц, осуществляющих уход за аутичными детьми.

- Потоки 5116 Обсуждений

По названиюПо датеПо количеству ответовПо количеству просмотровПо количеству запросовПо голосамПо качествуПо убываниюПо возрастанию

Все недавние обсуждения Неотвеченные обсуждения Отвеченные обсуждения

- autism.org.uk/f/parents-and-carers/29160/it-s-like-he-s-faking-it»>

Обсуждение

12 Просмотры

0 ответы

Начато 35 минут назад

Дэвид Обсуждение

17 Просмотры

1 Ответить

Последние 41 минут назад

по ЛАУОбсуждение

1930 г. Просмотры

5 ответы

Последние 43 минуты назад

от NAS83455- autism.org.uk/f/parents-and-carers/29149/help-to-overcome-tactile-defensiveness»>

Обсуждение

45 Просмотры

3 ответы

Последние 5 часов назад

по блеску Обсуждение

20 Просмотры

0 ответы

Начато 8 часов назад

от NAS76556Обсуждение

69Просмотры

2 ответы

Последние 12 часов назад

от Хелен- autism.org.uk/f/parents-and-carers/24142/london-travel»>

Обсуждение

1551 Просмотры

9 ответы

Последние 21 час назад

от NAS83434 Обсуждение

103 Просмотры

2 ответы

Последние 23 часа назад

от NAS83009Обсуждение

241 Просмотры

9ответы

Последние 1 день назад

от ParentingAutism- org.uk/f/parents-and-carers/29138/sleeping-issues»>

Обсуждение

49 Просмотры

1 Ответить

Последние 1 день назад

по блеску -

Обсуждение

119 Просмотры

3 ответы

Последние 1 день назад

от ParentingAutism Обсуждение

156 Просмотры

10 ответы

Последние 1 день назад

от Зои- autism.org.uk/f/parents-and-carers/29097/possible-autism-in-6-year-old-daughter»>

Обсуждение

109 Просмотры

3 ответы

Последние 3 дня назад

от JuniperFromGalifrey Обсуждение

144 Просмотры

4 ответы

Последние 3 дня назад

от NAS83387Обсуждение

113 Просмотры

2 ответы

Последние 4 дня назад

на рассвете- autism.org.uk/f/parents-and-carers/29098/needing-a-social-worker-or-support-worker»>

Обсуждение

84 Просмотры

2 ответы

Последние 4 дня назад

от Catlady31 Обсуждение

138 Просмотры

2 ответы

Последние 5 дней назад

РозиОбсуждение

132 Просмотры

2 ответы

Последние 5 дней назад

от NAS80219- autism.org.uk/f/parents-and-carers/29078/pivotal-response-treatment-prt»>

Обсуждение

48 Просмотры

0 ответы

Начато 5 дней назад

Обсуждение

2179 Просмотры

6 ответы

Последние 5 дней назад

Дамари Гриффит

Новости развлечений, Новости знаменитостей, Последние новости кино, Экстренные новости | Развлечения

Прямой эфир: «Дришям 3» уже идет!

- Картик Аарян в день своего 32-летия

- Адвокат Раджа Кундры реагирует на порнографию

- 9 раз Муни Рой сиял красным Базар этот .

..

.. - Сунил о том, почему пути Абхишека и Каришмы расстались

- Будущие фильмы, которые отказались от кинотеатров ради ОТ…

- Близнец Анушка-Вират в черной пижаме

- 10 раз, когда Неха Шарма взорвала интернет…

- Милая шутка Шахида и Миры

- Сону Суд помогает «выпускнику-чайвали» -Прояния. Преступления

- Mahaveer Jain On Работа с Barjatya

- Vicky -все сердца для комментариев Катрины

- South Buzz: знаменитости, которые сделали новости

- См.

0009

0009 - BB16: Кушал Тандон выступает за Тину Датту

- Судханшу Анупамаа в #WorldTelevisionDay

- Excl — Подруга Приянки выходит в своем су… был влюблен в Soundarya

- Посмотрите на телевизионных актеров, которые переключились на кино

- ФОТО: TV Bahus в потрясающих бикини

- Каришма вызывает детей, предающихся киберспорту…

- Дипика сияет в черном на церемонии награждения

- ТВ -знаменитости на Всемирный телевизионный день

- СУДЬЯ SHARK TANK DUSTIONS PEEK с сетов

- См.

All Hindi News

All Hindi News

- Good Bad Girl Season 1

- Tripling Season 3

- APNA Villa Season 1

- 555.355.

Объяснение: как некоторые люди остались свободными от COVID

- Еженедельный гороскоп карьеры: с 22 по 28 ноября

- Скончался лауреат премии писатель Нед Рорем0286

- Weight loss: 4 healthy dinner recipes

- Tips for gender neutral parenting

- The tradition of applying ghee on roti

- Man shares symptoms of bowel cancer

- Dia Mirza’s stunning sari collection

- Weight loss : 5 богатых белком рецептов сои

- Причины, по которым мужчины бросают отношения

- Родители, эти привычки ведут к разрушению

- Просмотреть все

Другие

- Мануши Чхиллар награждена на Filmfare 2022

- Мисс Индия 2023 пройдет в Манипуре?

- Сушмита и Лара отправляются на фестиваль Сангаи

- Королева Супра Шаник Рабе помолвлена!

Videos

- Featured

- Hindi

- English

- Tamil

- Telugu

- Malayalam

- Kannada

- Bengali

- Marathi

- Gujarati

- Bhojpuri

Слева ПРАВО

- 00:54

‘Вульгарные’: IRA KHAN’S Viral Clip Advating, Trolled

- 01:20

FARISIDISTERS; ответ актера побеждает.

..

.. - 02:26

Молитвенное собрание Табассум: Фара Хан, Джонни Левер присутствуют

- 00:51

Ира Хан делится невидимым видео со своей помолвки Актрису Саджал затроллили за то, что она сделала селфи с…

- 00:51

Шрия, ее муж Андрей, получает троллинг для блокировки губ

- 00:50

Янхви.

Всемирный день телевидения: королевы красоты, заслужившие признание на телевидении

Всемирный день телевидения: королевы красоты, заслужившие признание на телевидении - Мануши Чхиллар получает награду Filmfare Middle East Achievers …

- Аша Бхат становится послом Swachh Bharat

- #FashionDiaries: традиционные наряды манипури от королев красоты

Просмотреть все

- 03:37

Jitna Tujhe Chahte Hai Hum Sung By Raj Barman

- 03:14

Герой боевика | Песня — Jehda Nasha

- 04:03

Mujhe Pyaar Ho Gaya Hain Sung By Saaj Bhatt

- 03:00

Ram Setu | Song — Whatte Fun

- 02:37

Бхедия | Песня — Джунгли Мейн Каанд

- 03:36

Фредди | Песня — Каала Джааду

- 04:41

Мори Сайян Джи Сон Маниндер Буттар

- 03:25

Джаан Лия Ре Сонг Палак Муххал

Просмотреть все

- All

- Hindi

- English

- Tamil

- Telugu

- Malayalam

- Kannada

- Bengali

- 01:42

Hanuman — Official Hindi Teaser

- 01:28

Elemental — Official Тизер

- 03:11.

Последнее желание — Официальная тропа …

Последнее желание — Официальная тропа …

См. Все

в театральном режиме вскоре

Drishyam 2

3,5Sunny

3,5AUM Mangalam Singlem

3,5AUM Mangalam Sin0021 4.0

She Said

Mister Mummy

1.5Smile

3.5Black Panther: Wakanda Forever

4.5Uunchai

3.5Mukundan Unni Associates

3.0Godavari

4.0Телефон Bhoot

3,5Lyle, Lyle, Crocodile

3,0Chabutro

3,0.0021

Jaya Jaya Jaya Jaya Hey

3.0Ram Setu

2.0Thank God

3.0Har Har Mahadev

3.0Black Adam

3. 0

0Ticket В рай

3.5Кантара

4.0

Просмотреть все

Английские новости

- «Няня» актриса Анна Диоп делится ‘неловким’ моментом на Quant9…0004

- Самый сексуальный мужчина из ныне живущих, Крис Эванс вспоминает много первых событий в жизни в конце…

- Дневники принцессы 3 получают зеленый свет, главная звезда Энн Хэтэуэй хочет…

- Ким Кардашьян делится загадочным постом о том, place’

Просмотреть все

Ариджит Сингх: Затворничество помогает мне оставаться сосредоточенным0004

См. All

Безумные признания знаменитостей на первом положении

- Ваш ежедневный гороскоп: 22 ноября

- 5 Женщины делятся.

10 лучших этнических образов Piramal

10 лучших этнических образов Piramal - Лучшие наряды знаменитостей на AMA 2022

- В календаре Pirelli модели-музы на первом плане

Просмотреть все

5 напитков для сохранения увлажненных и свечения этой зимой

- Встреча с Андреа Ивановой: Женщина с самыми большими губами в мире

- 10 Домашние средства для лечения волос Падение

. от Чонгука из BTS

от Чонгука из BTS

Все

Популярные знаменитости

- Priyanka Chopra Actress

- Deepika Padukone Actress

- Salman Khan Actor

- saif ali khan Producer, Actor

- ajay devgn Producer, Actor, Director

- Ranveer Singh Actor

Последние зимние образы Сонам Капур достойны кражи.

..

..- Наряды, которые мы хотели бы украсть из роддома Анушки Шармы…

- 3 раза Сара Али Кхан поставила перед нами главные цели OOTD своим стилем…

Просмотреть все

Найди фотографа за 5 секунд!

- Surprising health benefits of having sex

- “I lost 17kg with a vegetarian diet”

See All

Chole Bhatura

- Spiced Chickpea Salad

- Chicken Salad Wrap

See Все

7 продуктов, облегчающих боль в горле

- Традиция наносить топленое масло на роти: полезно ли это?

- Вот как кожуры маракуйи помогают сохранить свежие фрукты

См. Все

Все

Внутри Neeti Mohan’s Home

- 5, что вы можете купить декора. знак?

Посмотреть все

Микрообзор: «Мальчики из Билокси», Джон Гришэм

- Глубокие цитаты Voltaire

- Новая книга из причудливых сказок Кубка мира, выпущенные

См. Все

Приведенный на международном роли.

реальный и безжалостный взгляд на тибетский инс…

реальный и безжалостный взгляд на тибетский инс…- Театральный обзор: Каждый хороший мальчик заслуживает благосклонности

Просмотреть все

Тенденции #RIPTwitter после массовой отставки сотрудников Twitter…

- ЕДИНСТВЕННЫЙ портрет Уильяма Шекспира, сделанный при его жизни для…

- Gurugram вводит запрет на 11 «иностранных пород собак»

Посмотреть все

С запуском первого в Индии агента onsi VALORANT.