Содержание

Основы психологии детского развития: влияние на формирование личности

Воспитание ребенка — это настоящее искусство, требующее от родителей не только любви и терпения, но и глубокого понимания психологических процессов, происходящих в маленьком человеке. Как же выбрать тот самый «правильный» подход, который поможет вырастить счастливого, уверенного в себе и успешного человека? Давайте разберемся в этом непростом вопросе.

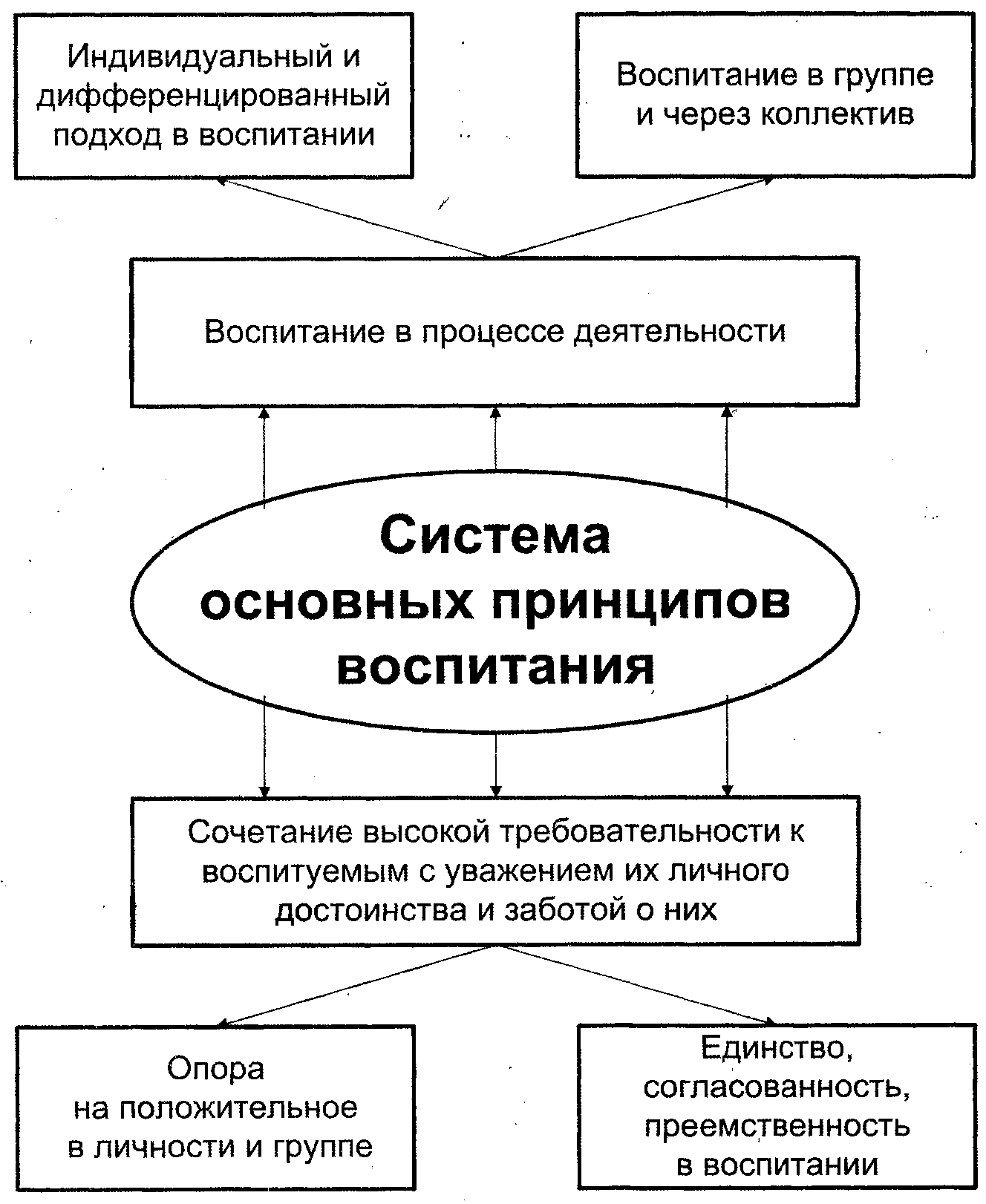

Прежде всего, стоит понять, что универсального рецепта воспитания не существует. Каждый ребенок уникален, и то, что отлично работает для одного, может быть совершенно неэффективным для другого. Однако есть ряд ключевых принципов, которые лежат в основе гармоничного развития личности.

Эмоциональная связь как фундамент

Представьте себе, что воспитание — это строительство дома. Что будет самым важным элементом? Конечно же, фундамент! В нашем случае роль фундамента играет эмоциональная связь между родителем и ребенком. Без нее все остальные «этажи» воспитания будут шаткими и ненадежными.

Как же укрепить эту связь? Ключевой момент — это качественное время, проведенное вместе. Не просто физическое присутствие, а полное эмоциональное вовлечение. Играйте вместе, читайте книги, обсуждайте прошедший день. Важно не количество времени, а его качество. Даже 15 минут полноценного общения могут быть ценнее целого дня, проведенного рядом, но «в своем телефоне».

Границы и дисциплина: золотая середина

Многие родители сталкиваются с дилеммой: как установить правила, не подавив при этом индивидуальность ребенка? Ведь чрезмерная строгость может привести к rebellion, а отсутствие границ — к вседозволенности. Где же золотая середина?

Оказывается, дети на самом деле нуждаются в правилах и границах. Они дают им чувство безопасности и предсказуемости мира. Ключевой момент здесь — последовательность. Если вы установили правило, придерживайтесь его. Непостоянство в требованиях сбивает ребенка с толку и подрывает ваш авторитет.

При этом важно объяснять ребенку причины тех или иных ограничений. «Потому что я так сказал» — не лучший аргумент. Вместо этого, попробуйте: «Мы не едим сладкое перед обедом, потому что это может испортить аппетит, и твой организм не получит необходимых питательных веществ».

Поощрение самостоятельности

Знаете ли вы, что стремление к самостоятельности заложено в нас природой? Уже в возрасте 2-3 лет дети начинают активно исследовать мир и пытаются делать многое сами. Наша задача — не подавить это стремление, а направить его в конструктивное русло.

Позвольте ребенку делать выбор в безопасных ситуациях. Например, какую футболку надеть или какую книгу прочитать перед сном. Это развивает навыки принятия решений и повышает самооценку. Не спешите помогать, если видите, что ребенок пытается что-то сделать сам. Ваша поддержка важна, но не менее важен и опыт преодоления трудностей.

Развитие эмоционального интеллекта

В современном мире высоких технологий мы часто забываем о важности эмоциональной сферы. А ведь именно от нее во многом зависит успех человека в жизни. Как же развивать эмоциональный интеллект ребенка?

Начните с признания всех эмоций ребенка. Нет «плохих» или «хороших» чувств — есть разные способы их выражения. Вместо того чтобы говорить «Не плачь, ты же большой», скажите: «Я вижу, что ты расстроен. Давай подумаем, как мы можем решить эту проблему».

Учите ребенка распознавать и называть свои эмоции. Это может быть игра «Угадай эмоцию» или обсуждение чувств персонажей в книгах и фильмах. Такой подход поможет ребенку лучше понимать себя и других людей.

Индивидуальный подход: учитываем темперамент

Вы когда-нибудь задумывались, почему один ребенок с легкостью заводит новых друзей на детской площадке, а другой предпочитает держаться в стороне? Дело в темпераменте — врожденных особенностях нервной системы.

Психологи выделяют несколько типов темперамента у детей: легкий, трудный и медленно разогревающийся. Зная особенности темперамента своего ребенка, вы сможете подобрать наиболее эффективные методы воспитания.

Например, если у вас «трудный» ребенок с высокой активностью и низкой адаптивностью, ему особенно важен четкий режим дня и предупреждение о предстоящих изменениях. А «медленно разогревающемуся» ребенку нужно больше времени на привыкание к новым ситуациям, и здесь важно не торопить его и дать возможность освоиться в своем темпе.

Роль личного примера

Помните старую поговорку «Не воспитывайте детей, все равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя»? В ней заключена глубокая мудрость. Дети учатся не столько из наших слов, сколько из наших действий.

Хотите, чтобы ребенок был добрым и отзывчивым? Показывайте эти качества сами. Мечтаете вырастить целеустремленного человека? Демонстрируйте, как вы сами ставите цели и достигаете их. Личный пример — самый мощный инструмент воспитания.

Развитие творческого мышления

В мире, где искусственный интеллект все больше заменяет рутинные задачи, креативность становится одним из ключевых навыков. Как же развивать творческое мышление у ребенка?

Поощряйте любознательность. Отвечайте на бесконечные «почему?» не раздражаясь, а с интересом. Если не знаете ответа — ищите его вместе. Предлагайте открытые задачи, у которых нет одного правильного решения. Например, «Как можно использовать эту коробку?». Цените процесс, а не только результат творчества.

Физическая активность и здоровье

В эпоху гаджетов легко забыть о важности физической активности. Однако движение критически важно для развития мозга ребенка. Регулярные физические упражнения улучшают концентрацию внимания, память и даже когнитивные способности.

Сделайте активность частью повседневной жизни. Это может быть утренняя зарядка, прогулки после школы или семейные велосипедные прогулки по выходным. Главное — найти те виды активности, которые нравятся именно вашему ребенку.

Подводя итог, можно сказать, что ключ к гармоничному развитию ребенка — это комплексный подход, учитывающий его индивидуальные особенности. Любовь, уважение, поддержка и личный пример родителей создают ту питательную среду, в которой ребенок может раскрыть свой потенциал и вырасти счастливым, уверенным в себе человеком. Не бойтесь экспериментировать и искать свой уникальный подход к воспитанию — ведь каждая семья по-своему уникальна.

Авторитетный стиль воспитания: баланс между строгостью и поддержкой

В мире воспитания детей существует множество подходов, но один из них выделяется особо – авторитетный стиль. Это как если бы вы пытались приготовить идеальное блюдо, где каждый ингредиент должен быть в точной пропорции. Слишком много соли – и блюдо испорчено, слишком мало – и оно пресное. Так и в воспитании: чрезмерная строгость может подавить личность ребенка, а избыток вседозволенности – привести к хаосу. Как же найти этот золотой баланс?

Авторитетный стиль воспитания – это как танец, где родитель и ребенок – партнеры. Родитель ведет, но при этом чутко прислушивается к движениям ребенка, позволяя ему проявлять инициативу. Это не диктатура, но и не анархия. Это партнерство, основанное на взаимном уважении и понимании.

Ключевые принципы авторитетного стиля

Итак, что же лежит в основе этого подхода? Во-первых, это четкие правила и границы. Ребенок должен знать, что можно, а что нельзя. Но! И это важно – эти правила не высечены в камне. Они обсуждаются, объясняются, и, по мере взросления ребенка, могут пересматриваться. Это как правила дорожного движения – они существуют не для того, чтобы ограничить нашу свободу, а чтобы обеспечить безопасность и комфорт для всех.

Во-вторых, это поддержка и эмоциональная теплота. Ребенок должен чувствовать, что его любят не за достижения или хорошее поведение, а просто потому, что он есть. Это как солнце, которое светит всем – и праведникам, и грешникам. Такая безусловная любовь дает ребенку уверенность в себе и своих силах.

В-третьих, это уважение к личности ребенка. Его мнение учитывается, его чувства признаются. Даже если вы не согласны с ребенком, вы слушаете его точку зрения. Это не значит, что ребенок всегда прав или что его желания всегда исполняются. Но это значит, что его воспринимают как личность, а не как марионетку, которой можно управлять.

Практическое применение авторитетного стиля

Как же это выглядит на практике? Представьте ситуацию: ребенок не хочет делать домашнее задание. При авторитарном стиле родитель бы просто приказал: «Сядь и делай!». При попустительском стиле родитель бы махнул рукой: «Ну, не хочешь – не делай». А что делает родитель, придерживающийся авторитетного стиля?

Он садится рядом с ребенком и спрашивает: «Я вижу, что ты не хочешь делать уроки. Можешь рассказать, почему?». Возможно, задание слишком сложное. Или ребенок устал. Или ему скучно. Выслушав ребенка, родитель объясняет, почему важно выполнить задание, и вместе с ребенком ищет решение. Может быть, стоит сделать перерыв? Или разбить задание на маленькие части? Или найти способ сделать его более интересным?

Такой подход учит ребенка не просто слепо следовать указаниям, а понимать причины своих действий и брать на себя ответственность за свои решения. Это как посадить дерево – вы не можете заставить его расти, но можете создать благоприятные условия для роста.

Результаты авторитетного стиля воспитания

Исследования показывают, что дети, воспитанные в авторитетном стиле, часто демонстрируют лучшие результаты в учебе, имеют более высокую самооценку и лучше справляются со стрессом. Почему? Потому что они чувствуют себя уверенно, знают, что их любят и поддерживают, но при этом понимают важность правил и ответственности.

Это как строительство дома. Авторитарный стиль – это дом с толстыми стенами и решетками на окнах. Он крепкий, но в нем темно и душно. Попустительский стиль – это дом без стен, где гуляет ветер. А авторитетный стиль – это дом с прочным фундаментом, но с большими окнами и открытой дверью. В таком доме безопасно, но при этом есть простор для роста и развития.

Трудности и вызовы

Конечно, применение авторитетного стиля – это не прогулка по парку в солнечный день. Это требует времени, энергии и постоянной работы над собой. Иногда так хочется просто крикнуть: «Потому что я так сказал!» или махнуть рукой: «Делай, что хочешь». Особенно когда вы устали, когда у вас был тяжелый день на работе, когда вы сами находитесь в стрессе.

Но помните: воспитание – это марафон, а не спринт. Каждый раз, когда вы находите в себе силы спокойно объяснить, выслушать, поддержать – вы инвестируете в будущее вашего ребенка. Это как откладывать деньги на банковский счет – каждый вклад может казаться незначительным, но со временем они накапливаются и приносят проценты.

Адаптация к возрасту и индивидуальности ребенка

Важно понимать, что авторитетный стиль – это не жесткий набор правил, а гибкий подход, который нужно адаптировать к возрасту и индивидуальности ребенка. То, что работает для трехлетнего малыша, может быть неэффективным для подростка. И то, что прекрасно подходит для активного, общительного ребенка, может не сработать с тихим, интровертным.

Например, для маленького ребенка правила могут быть более конкретными и простыми: «Мы моем руки перед едой». Для подростка они становятся более общими: «Мы уважаем свое здоровье и здоровье окружающих». Суть остается той же, но форма меняется.

Это как настройка музыкального инструмента. Вы не можете играть на скрипке так же, как на фортепиано. Каждый ребенок – это уникальный инструмент, и задача родителя – найти правильные струны и настроить их так, чтобы зазвучала прекрасная мелодия.

Роль самоанализа и самосовершенствования родителей

Авторитетный стиль воспитания требует от родителей постоянной работы над собой. Это не просто набор техник, которые можно механически применять. Это образ мышления, образ жизни. Вы не можете научить ребенка самоконтролю, если сами его не имеете. Вы не можете привить ему уважение к другим, если сами не проявляете его.

Это означает, что родителям нужно быть готовыми к самоанализу и самокритике. Допустили ошибку? Признайте ее перед ребенком. Сорвались и накричали? Извинитесь и объясните, почему это произошло. Это не подорвет ваш авторитет, а наоборот, укрепит его. Ребенок увидит, что взрослые тоже могут ошибаться, но главное – уметь признавать свои ошибки и работать над собой.

Это как садоводство. Вы не можете заставить цветок расти, дергая его за лепестки. Вы можете только создать благоприятные условия – поливать, удобрять почву, обеспечивать доступ к солнечному свету. И точно так же, ухаживая за садом своей души, вы создаете благоприятную среду для роста и развития вашего ребенка.

Баланс между структурой и свободой

Одна из ключевых задач авторитетного стиля – найти баланс между структурой и свободой. С одной стороны, ребенку нужны четкие правила и границы. Они дают ему чувство безопасности и ориентиры в жизни. С другой стороны, ему нужна свобода для исследования мира, для проб и ошибок, для развития собственной индивидуальности.

Как найти этот баланс? Представьте, что вы учите ребенка ездить на велосипеде. Сначала вы крепко держите велосипед, потом начинаете потихоньку отпускать, но остаетесь рядом, готовые подхватить в случае падения. И наконец, наступает момент, когда вы отпускаете велосипед совсем, и ребенок едет самостоятельно. Вот это и есть авторитетный стиль в действии – поддержка и руководство, но с постепенным предоставлением все большей самостоятельности.

В заключение хочется сказать, что авторитетный стиль воспитания – это не волшебная палочка, которая решит все проблемы. Это скорее компас, который поможет вам ориентироваться в сложном мире воспитания детей. Он требует времени, терпения и постоянной работы над собой. Но результаты стоят усилий – ведь в конечном итоге, наша цель как родителей – вырастить счастливого, уверенного в себе человека, способного строить здоровые отношения и находить свое место в мире.

Позитивное подкрепление: мотивация через похвалу и поощрение

Когда речь заходит о воспитании детей, многие родители оказываются на распутье. Как заставить ребенка слушаться? Как мотивировать его на хорошие поступки? И тут на сцену выходит один из самых эффективных подходов к воспитанию – позитивное подкрепление. Это не просто метод, это целая философия, которая может перевернуть ваше представление о взаимодействии с ребенком.

Представьте, что воспитание – это садоводство. Вы можете постоянно выдергивать сорняки (наказывать за плохое поведение), а можете сосредоточиться на поливе и удобрении полезных растений (поощрять хорошее поведение). Что, по-вашему, даст лучший результат? Позитивное подкрепление – это именно о втором подходе.

Что такое позитивное подкрепление?

В двух словах, позитивное подкрепление – это метод, при котором мы поощряем желаемое поведение, игнорируя нежелательное (если оно не опасно, конечно). Звучит просто, не так ли? Но дьявол, как говорится, в деталях. Применение этого метода требует терпения, внимательности и последовательности.

Ключевой момент здесь – это акцент на положительном. Вместо того чтобы говорить «не делай так», мы говорим «а давай попробуем вот так». Вместо наказания за проступок, мы хвалим за хорошее поведение. Это как если бы вы учили кого-то играть на пианино, фокусируясь не на ошибках, а на правильно сыгранных нотах.

Почему это работает?

Человеческий мозг устроен так, что он стремится к удовольствию и избегает боли. Когда ребенок получает похвалу или награду за определенное поведение, в его мозгу вырабатывается дофамин – нейромедиатор, отвечающий за чувство удовольствия. Это создает положительную ассоциацию с данным поведением, и ребенок стремится повторить его, чтобы снова получить это приятное чувство.

Исследования показывают, что дети, воспитанные с использованием позитивного подкрепления, демонстрируют более высокую самооценку, лучшие социальные навыки и более высокую мотивацию к обучению. Это как если бы вы дали ребенку не рыбу, а удочку – вы учите его не просто подчиняться правилам, а понимать, почему хорошее поведение выгодно для него самого.

Как применять позитивное подкрепление?

Итак, как же это работает на практике? Вот несколько ключевых принципов:

- Будьте конкретны в своей похвале. Вместо общего «молодец», скажите «мне нравится, как аккуратно ты сложил свои игрушки».

- Хвалите усилия, а не результат. «Я вижу, как усердно ты работаешь над этой задачей» лучше, чем «ты такой умный».

- Будьте искренни. Дети отлично чувствуют фальшь.

- Используйте не только слова, но и жесты – улыбку, объятия, «пять».

- Не переусердствуйте. Слишком частая похвала может обесцениться.

Это как если бы вы были тренером спортивной команды. Вы не просто кричите «давай-давай», а даете конкретные указания, отмечаете успехи и поддерживаете в трудные моменты.

Подводные камни позитивного подкрепления

Как и любой метод, позитивное подкрепление имеет свои нюансы. Одна из опасностей – это создание зависимости от внешних стимулов. Если ребенок привыкнет делать что-то хорошее только ради похвалы или награды, что будет, когда этих стимулов не станет?

Чтобы избежать этого, важно постепенно переходить от внешней мотивации к внутренней. Вместо «ты молодец, что убрал в комнате» можно спросить «как ты себя чувствуешь, когда в комнате порядок?». Так ребенок учится получать удовольствие от самого процесса и результата, а не только от похвалы.

Еще один момент – это баланс между похвалой и конструктивной критикой. Ребенок должен понимать, что не все его действия идеальны, и уметь воспринимать обратную связь. Критика, преподнесенная правильно, тоже может быть формой позитивного подкрепления. «Я вижу, что ты очень старался. А что, если попробовать вот так?» – такой подход поощряет ребенка продолжать попытки и учиться на своих ошибках.

Позитивное подкрепление в разных возрастах

Интересно, что методы позитивного подкрепления меняются по мере взросления ребенка. Для малыша это может быть простая улыбка или объятие. Для школьника – словесная похвала или небольшая награда. Для подростка – признание его взрослости и самостоятельности.

Например, с трехлетним ребенком, который научился сам одеваться, можно воскликнуть: «Вау! Ты сам надел ботинки! Какой ты уже большой!». Для семилетнего школьника, выполнившего домашнее задание без напоминаний, подойдет: «Я заметил, что ты сам сел за уроки. Это очень ответственно с твоей стороны». А пятнадцатилетнему подростку можно сказать: «Я ценю, что ты сам организовал свое время и успел и уроки сделать, и с друзьями погулять».

Позитивное подкрепление вне дома

Важно помнить, что позитивное подкрепление – это не только домашний метод. Его можно и нужно использовать в школе, в спортивных секциях, в любых детских коллективах. Учителя, тренеры, воспитатели, использующие этот подход, часто добиваются лучших результатов.

Представьте футбольного тренера, который вместо того, чтобы кричать на ребенка за промах, говорит: «Отличный удар! В следующий раз попробуй немного изменить угол, и мяч точно попадет в ворота». Такой подход не только улучшает навыки, но и поддерживает мотивацию и уверенность в себе.

Позитивное подкрепление и дисциплина

Многие родители задаются вопросом: «А как же дисциплина? Не избалуем ли мы ребенка, если будем только хвалить?». Это распространенное заблуждение. Позитивное подкрепление не исключает наличия правил и границ. Наоборот, оно помогает ребенку понять и принять эти правила.

Вместо наказания за нарушение правила, мы можем поощрять его соблюдение. Например, вместо того чтобы ругать ребенка за беготню в магазине, можно похвалить его, когда он спокойно идет рядом: «Мне нравится, как ты спокойно идешь рядом со мной. Так мы можем вместе выбрать все, что нам нужно».

Это как дорожные знаки. Вместо того чтобы ставить знаки «проезд запрещен» везде, мы указываем правильный путь. И в результате добираемся до цели быстрее и с меньшим стрессом.

Долгосрочные эффекты позитивного подкрепления

Исследования показывают, что дети, выросшие в атмосфере позитивного подкрепления, во взрослом возрасте демонстрируют более высокий уровень эмоционального интеллекта, лучшие навыки решения проблем и более устойчивую психику. Они лучше справляются со стрессом и более уверены в себе.

Это как если бы вы посадили дерево. В краткосрочной перспективе вы можете не видеть результатов. Но со временем это дерево вырастет крепким и здоровым, способным противостоять любым бурям.

Позитивное подкрепление – это не просто метод воспитания. Это способ создать доверительные, теплые отношения с ребенком, которые сохранятся на всю жизнь. Это инвестиция в будущее – и вашего ребенка, и ваше собственное. Ведь в конечном итоге, разве не в этом заключается главная цель воспитания – вырастить счастливого, уверенного в себе человека, способного строить здоровые отношения и находить радость в жизни?

Эмоциональный интеллект: обучение ребенка управлению чувствами

В мире, где технический прогресс идет семимильными шагами, мы часто забываем о том, что делает нас по-настоящему людьми – наших эмоциях. А ведь именно умение понимать и управлять своими чувствами во многом определяет успех человека в жизни. Так как же научить ребенка этому важнейшему навыку? Как развить его эмоциональный интеллект?

Представьте, что эмоции ребенка – это бурная река. Можно пытаться построить дамбу и сдерживать ее силой. А можно научить ребенка «плавать» в этой реке, использовать ее энергию себе во благо. Второй подход и есть развитие эмоционального интеллекта.

Что такое эмоциональный интеллект?

Эмоциональный интеллект (EQ) – это способность распознавать, понимать и управлять как своими эмоциями, так и эмоциями других людей. Это не врожденный талант, а навык, который можно и нужно развивать с раннего детства.

EQ включает в себя несколько ключевых компонентов:

- Самосознание – способность распознавать свои эмоции

- Самоконтроль – умение управлять своими эмоциями

- Эмпатия – способность понимать чувства других

- Социальные навыки – умение выстраивать отношения с людьми

Звучит сложно? На самом деле, это как учиться езде на велосипеде. Сначала кажется невозможным, но с практикой становится естественным и даже приносит удовольствие.

Почему это важно?

Исследования показывают, что люди с высоким EQ более успешны в учебе, карьере и личных отношениях. Они лучше справляются со стрессом, принимают более взвешенные решения и легче находят общий язык с окружающими. Разве не этого мы хотим для наших детей?

Представьте два сценария. В первом ребенок, столкнувшись с трудностью, впадает в истерику или замыкается в себе. Во втором – он способен выразить свои чувства словами, попросить помощи или найти способ справиться самостоятельно. Какой вариант кажется вам предпочтительнее?

Как развивать эмоциональный интеллект ребенка?

Итак, мы поняли, что это важно. Но как же это сделать? Вот несколько ключевых стратегий:

- Называйте эмоции. Помогите ребенку расширить его эмоциональный словарь. Вместо простого «грустно» или «весело» используйте более точные определения: «разочарован», «взволнован», «раздражен».

- Принимайте все эмоции. Нет «плохих» или «хороших» чувств. Есть только разные способы их выражения.

- Будьте примером. Дети учатся, наблюдая за нами. Показывайте, как вы сами справляетесь с эмоциями.

- Используйте игры и творчество. Рисование, ролевые игры, чтение книг – все это отличные инструменты для развития EQ.

- Практикуйте активное слушание. Показывайте ребенку, что его чувства важны для вас.

Это как если бы вы учили ребенка новому языку – языку эмоций. Сначала это может казаться странным и непривычным, но со временем станет естественной частью вашего общения.

Практические упражнения для развития EQ

Теория – это хорошо, но как насчет практики? Вот несколько упражнений, которые вы можете попробовать уже сегодня:

- «Эмоциональный термометр»: нарисуйте термометр и попросите ребенка отметить, насколько сильно он чувствует ту или иную эмоцию.

- «Эмоциональное лото»: подберите картинки с изображением разных эмоций и обсудите их с ребенком.

- «Зеркало эмоций»: попросите ребенка повторять за вами различные выражения лица.

- «Дневник чувств»: предложите ребенку каждый день записывать, какие эмоции он испытывал и почему.

Помните, что развитие EQ – это марафон, а не спринт. Не ждите мгновенных результатов, но будьте последовательны в своих усилиях.

Эмоциональный интеллект и возраст

Интересно, что подходы к развитию EQ меняются в зависимости от возраста ребенка. С малышами мы можем использовать простые обозначения эмоций и игры. Со школьниками уже можно обсуждать более сложные эмоциональные состояния и их причины. А с подростками важно говорить о том, как эмоции влияют на принятие решений и отношения с окружающими.

Например, с трехлетним ребенком можно играть в «угадай эмоцию», показывая разные выражения лица. С семилетним уже можно обсуждать, почему герой книги поступил так или иначе, что он чувствовал. А с пятнадцатилетним подростком можно разбирать реальные жизненные ситуации и то, как эмоции влияют на наши решения.

Эмоциональный интеллект в школе

Развитие EQ не должно ограничиваться домом. Все больше школ по всему миру внедряют программы по развитию эмоционального интеллекта. И результаты впечатляют: снижение уровня агрессии, улучшение успеваемости, более здоровая атмосфера в классе.

Что если бы в школе, наряду с математикой и языками, детей учили понимать свои чувства и чувства других? Представьте, как это могло бы изменить общество в целом!

Эмоциональный интеллект и технологии

В эпоху цифровых технологий развитие EQ становится еще более важным. С одной стороны, гаджеты и социальные сети могут ограничивать живое общение и эмоциональный обмен. С другой – они предоставляют новые возможности для развития EQ.

Существуют приложения, которые помогают детям распознавать и выражать свои эмоции. Есть онлайн-курсы по развитию эмпатии. Виртуальная реальность позволяет создавать ситуации для тренировки эмоциональных навыков. Главное – найти баланс между цифровым и реальным миром.

Эмоциональный интеллект и успех в жизни

Многочисленные исследования показывают, что EQ не менее, а иногда и более важен для успеха в жизни, чем IQ. Люди с высоким эмоциональным интеллектом лучше справляются со стрессом, более успешны в карьере, строят более крепкие отношения.

Это как если бы вы дали ребенку не просто карту местности, а компас, который поможет ему ориентироваться в любой ситуации. EQ – это именно такой компас в море человеческих эмоций и отношений.

Подводные камни развития EQ

Как и в любом деле, в развитии эмоционального интеллекта есть свои сложности. Одна из опасностей – чрезмерный фокус на эмоциях в ущерб рациональному мышлению. Важно научить ребенка балансу между чувствами и логикой.

Другая проблема – это навязывание ребенку своего понимания его эмоций. Важно помнить, что каждый человек уникален, и то, что вызывает радость у одного, может раздражать другого. Наша задача – не диктовать, а помогать ребенку разобраться в своих чувствах.

Развитие эмоционального интеллекта – это не волшебная палочка, которая решит все проблемы. Но это мощный инструмент, который поможет вашему ребенку лучше понимать себя и других, справляться с жизненными вызовами и строить гармоничные отношения. И разве не в этом заключается одна из главных задач воспитания?

Границы и дисциплина: установление правил без подавления индивидуальности

Воспитание ребенка – это как танец на канате. С одной стороны, нужно установить четкие правила и границы, чтобы обеспечить безопасность и привить важные жизненные навыки. С другой – важно не подавить индивидуальность ребенка, не задушить его творческий потенциал. Как же найти этот хрупкий баланс?

Представьте, что воспитание – это сад. Границы и правила – это забор и дорожки, которые защищают растения и направляют их рост. Но если сделать забор слишком высоким или дорожки слишком узкими, растения не смогут развиваться свободно. Наша задача – создать оптимальные условия для роста, не ограничивая при этом естественное развитие.

Зачем нужны границы?

Прежде всего, давайте разберемся, почему границы так важны. Психологи утверждают, что четкие правила и ограничения дают ребенку чувство безопасности и предсказуемости мира. Это как правила дорожного движения – они не ограничивают нашу свободу передвижения, а делают его безопасным и комфортным для всех.

Исследования показывают, что дети, выросшие в семьях с четкими правилами, демонстрируют лучшую успеваемость в школе, более развитые социальные навыки и меньшую склонность к рискованному поведению в подростковом возрасте. Но есть один нюанс – эти правила должны быть разумными и последовательными.

Как устанавливать границы?

Итак, мы поняли, что границы нужны. Но как их установить, не превратившись в домашнего диктатора? Вот несколько ключевых принципов:

- Будьте последовательны. Правила должны действовать всегда, а не только когда вам это удобно.

- Объясняйте причины. Вместо «потому что я так сказал» используйте объяснения, понятные ребенку.

- Учитывайте возраст. Правила должны соответствовать возрасту и уровню развития ребенка.

- Будьте гибкими. Готовность пересмотреть правило, если оно не работает, – признак мудрости, а не слабости.

- Уважайте индивидуальность. Некоторые правила могут быть разными для разных детей в семье.

Это как если бы вы были архитектором, проектирующим дом. Вам нужно учесть и требования безопасности, и комфорт жильцов, и эстетическую составляющую. Одни стены должны быть несущими и неподвижными, другие – легко трансформируемыми.

Дисциплина без наказаний

А что делать, если ребенок нарушает установленные правила? Многие родители сразу хватаются за наказания. Но психологи предупреждают: частые и жесткие наказания могут привести к обратному эффекту – бунту или скрытности ребенка.

Вместо этого попробуйте использовать метод естественных последствий. Если ребенок не убрал игрушки, он не сможет найти нужную в следующий раз. Если потратил все карманные деньги в первый день, придется подождать до следующей выдачи. Это учит ответственности за свои действия лучше, чем любой запрет.

Другой эффективный метод – позитивное подкрепление. Вместо того чтобы наказывать за плохое поведение, поощряйте хорошее. Это как дрессировка собаки – вы же не бьете ее за то, что она не выполнила команду, а награждаете, когда она делает все правильно.

Индивидуальный подход

Каждый ребенок уникален, и то, что отлично работает для одного, может быть совершенно неэффективным для другого. Некоторым детям нужно больше свободы, другим – более четкие инструкции. Как же понять, что нужно именно вашему ребенку?

Наблюдайте за реакциями ребенка на разные ситуации. Обращайте внимание на его темперамент, сильные и слабые стороны. Может быть, вашему активному сорванцу нужно больше физической активности, а тихому мечтателю – больше времени на размышления?

Это как настройка музыкального инструмента. Нельзя настроить скрипку так же, как пианино. Каждый инструмент требует своего подхода, и каждый ребенок – тоже.

Границы и возраст

По мере взросления ребенка границы и правила должны меняться. То, что было необходимо для безопасности трехлетнего малыша, может восприниматься как излишняя опека подростком.

С маленькими детьми правила должны быть простыми и конкретными: «Мы моем руки перед едой», «Нельзя бить других». Для подростков они становятся более общими: «Мы уважаем личное пространство друг друга», «Мы заботимся о своем здоровье».

Важно постепенно передавать ребенку ответственность за соблюдение правил. Это как обучение вождению – сначала инструктор все контролирует, потом передает управление ученику, оставаясь рядом, и наконец, ученик ездит самостоятельно.

Границы в цифровую эпоху

Современные родители сталкиваются с новым вызовом – как установить границы в использовании гаджетов и интернета? Это действительно сложная задача, учитывая, что цифровые технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни.

Один из подходов – установить четкие правила использования гаджетов: определенное время в день, конкретные места (например, не за обеденным столом). Другой вариант – использовать специальные приложения для родительского контроля.

Но самое главное – это открытый диалог с ребенком о безопасности в интернете, критическом мышлении и балансе между виртуальным и реальным общением. Это как если бы вы учили ребенка плавать – нельзя просто запретить ему подходить к воде, нужно научить его правилам безопасности.

Границы и творчество

Многие родители опасаются, что строгие правила могут подавить творческий потенциал ребенка. Но исследования показывают обратное – четкие границы могут стимулировать творчество.

Вспомните о хайку – японских стихах с очень строгой формой. Ограничения в слогах заставляют поэта искать самые точные и выразительные слова. Так и в жизни – разумные ограничения могут стимулировать поиск нестандартных решений.

Главное – оставить пространство для выбора внутри установленных границ. Например, вы можете установить правило «час творчества каждый день», но позволить ребенку самому выбирать, чем именно он будет заниматься в это время – рисовать, лепить, конструировать или сочинять истории.

Границы и самооценка

Правильно установленные границы помогают формировать здоровую самооценку ребенка. Когда ребенок знает, что от него ожидается, и успешно соответствует этим ожиданиям, он чувствует себя компетентным и уверенным.

С другой стороны, слишком жесткие или непоследовательные правила могут подорвать самооценку. Если планка постоянно поднимается или правила меняются без объяснений, ребенок может почувствовать себя неспособным соответствовать требованиям.

Важно найти баланс между поддержкой и вызовом. Это как тренировки в спорте – нагрузка должна быть достаточной, чтобы развивать навыки, но не настолько большой, чтобы вызвать разочарование и желание все бросить.

В конечном итоге, установление границ и правил – это не ограничение свободы ребенка, а создание безопасного пространства для его развития. Это как строительство моста – он не ограничивает течение реки, а позволяет безопасно пересечь ее. Наша задача как родителей – построить такой мост, который позволит нашим детям уверенно идти по жизни, сохраняя при этом свою уникальность и творческий потенциал.

Развитие самостоятельности: поощрение инициативы и ответственности

Воспитание ребенка — это настоящее искусство, требующее от родителей не только любви и терпения, но и мудрости в выборе подходов. Как же найти тот самый баланс между заботой и предоставлением свободы? Этот вопрос волнует многих мам и пап, ведь от правильного подхода зависит будущее маленького человека.

Представьте себе, что воспитание — это словно выращивание редкого цветка. Слишком много внимания и заботы могут «задушить» растение, а недостаток ухода приведет к его увяданию. Так и с детьми — чрезмерная опека может подавить инициативу, а отсутствие поддержки оставит ребенка беззащитным перед вызовами жизни. Как же найти золотую середину?

Подходы к воспитанию: от авторитарного до либерального

Существует несколько основных подходов к воспитанию, каждый из которых имеет свои особенности:

- Авторитарный: строгие правила и наказания

- Демократический: баланс между требованиями и свободой

- Либеральный: минимум ограничений и максимум свободы

- Индифферентный: отстраненность и минимальное участие

Казалось бы, демократический подход — идеальный вариант. Но так ли это на самом деле? Давайте копнем глубже и разберемся в нюансах каждого метода.

Авторитарный стиль, как крепкий корсет, может сформировать дисциплинированную личность, но рискует подавить креативность и инициативу. Вспомните строгих учителей из школы — они добивались послушания, но вдохновляли ли на творчество?

Либеральный подход, напротив, дает простор для самовыражения, но может привести к отсутствию границ и неумению следовать правилам. Это как путешествие без карты — увлекательно, но чревато потерей ориентиров.

Демократический стиль стремится найти золотую середину, но и он не лишен подводных камней. Как в политике, демократия требует постоянного диалога и поиска компромиссов, что может быть утомительно для обеих сторон.

А что насчет индифферентного подхода? Это как садовник, который посадил семена и забыл о них — растение может вырасти, но каким оно будет?

Секреты гармоничного развития: индивидуальный подход

Ключ к успешному воспитанию кроется не в слепом следовании одному методу, а в умении адаптировать подход к конкретному ребенку и ситуации. Это как джазовая импровизация — базовая мелодия есть, но каждое исполнение уникально.

Исследования показывают, что дети, воспитанные в атмосфере уважения и поддержки, демонстрируют более высокий уровень эмоционального интеллекта и социальной адаптации. Но как создать такую атмосферу?

- Слушайте и слышьте своего ребенка

- Поощряйте самостоятельность, но будьте рядом

- Устанавливайте разумные границы и объясняйте их необходимость

- Будьте примером того поведения, которое хотите видеть в ребенке

- Признавайте право на ошибку — свою и ребенка

Помните эксперимент с зефиром? Дети, способные отложить удовольствие ради большей награды, в будущем демонстрировали более высокие показатели успешности. Это яркий пример того, как важно развивать самоконтроль и целеустремленность с ранних лет.

Но не стоит впадать в крайности и превращать воспитание в бесконечную серию тестов и уроков. Детство должно оставаться временем радости и открытий. Как найти баланс между развитием и беззаботностью?

Игра как инструмент воспитания

Игра — это не просто развлечение, это мощный инструмент обучения и развития. Через игру ребенок познает мир, учится взаимодействовать с другими, развивает воображение и креативность. Почему бы не использовать это естественное стремление к игре в воспитательных целях?

Создайте игровые ситуации, моделирующие реальные жизненные сценарии. Пусть ребенок попробует себя в роли лидера, исследователя, помощника. Это поможет развить эмпатию, навыки принятия решений и умение работать в команде.

А как насчет использования современных технологий? Образовательные приложения и игры могут стать отличным дополнением к традиционным методам воспитания. Главное — не забывать о балансе между виртуальным и реальным миром.

Эмоциональный интеллект: ключ к успеху

В мире, где искусственный интеллект все больше берет на себя рутинные задачи, эмоциональный интеллект становится все более ценным. Умение понимать и управлять своими эмоциями, а также распознавать чувства других — это навыки, которые нужно развивать с детства.

Как это сделать? Начните с простого — обсуждайте эмоции, называйте их, помогайте ребенку понять, что он чувствует и почему. Используйте книги, фильмы, жизненные ситуации как повод для разговора о чувствах.

Помните, что ваша реакция на эмоции ребенка — это модель того, как он будет реагировать на свои и чужие эмоции в будущем. Будьте терпеливы и показывайте пример конструктивного выражения чувств.

Ошибки как часть пути

Страх ошибки часто парализует и взрослых, и детей. Но что, если посмотреть на ошибки как на неотъемлемую часть процесса обучения? Великие изобретения и открытия часто рождались из неудач и «ошибок».

Поощряйте ребенка пробовать новое, экспериментировать, не бояться неудач. Обсуждайте не только успехи, но и трудности, с которыми он сталкивается. Помогите ему увидеть в каждой ошибке урок и возможность для роста.

Это не значит, что нужно хвалить за любой результат. Важно научить ребенка анализировать свои действия, искать пути улучшения, не опускать руки перед трудностями.

Личный пример: самое мощное оружие воспитателя

Мы часто забываем, что дети учатся не столько из наших слов, сколько из наших действий. Хотите воспитать честного человека? Будьте честны сами. Стремитесь развить в ребенке любознательность? Показывайте свой интерес к миру и новым знаниям.

Это не значит, что вы должны быть идеальны. Наоборот, признание собственных ошибок и работа над собой — это отличный пример для ребенка. Покажите, как вы справляетесь с трудностями, как учитесь новому, как взаимодействуете с другими людьми.

Воспитание — это не спринт, а марафон. Это ежедневная работа, требующая терпения, любви и мудрости. Но результат стоит усилий — видеть, как ваш ребенок растет счастливым, уверенным в себе человеком, готовым к вызовам жизни — что может быть прекраснее?

Индивидуальный подход: адаптация методов к особенностям каждого ребенка

Воспитание ребенка — это как игра в шахматы, где каждый ход имеет значение, а стратегия постоянно меняется. Только вместо фигур у нас живые, постоянно развивающиеся личности. И вот вопрос на миллион: как же подобрать тот самый, идеальный подход, который раскроет потенциал вашего чада по максимуму?

Представьте, что вы — садовник, а ваш ребенок — редкое растение. Одним нужно больше солнца, другим — тени. Кому-то подавай обильный полив, а иные расцветают в засушливых условиях. Так и с детьми — универсального рецепта нет. Но есть ключ к успеху — индивидуальный подход.

Темперамент: основа основ

Начнем с азов. Темперамент — это как операционная система вашего ребенка. Холерик, сангвиник, флегматик или меланхолик — каждый тип требует своего подхода. Холерику нужно помочь обуздать свою энергию, направив ее в созидательное русло. А как насчет флегматика? Тут задача — растормошить, вдохновить, показать, что мир полон возможностей.

Исследования показывают, что учет темперамента в воспитании значительно повышает эффективность педагогических методов. Но не спешите навешивать ярлыки — темперамент не приговор, а скорее отправная точка для выработки индивидуальной стратегии.

Интеллект: многогранный бриллиант

Помните теорию множественного интеллекта Гарднера? Она как нельзя лучше иллюстрирует, насколько разными могут быть наши дети. Кто-то схватывает математику на лету, а кому-то легче выразить себя через музыку или движение. Ваша задача — распознать эти уникальные грани и отполировать их до блеска.

- Лингвистический интеллект: книги, игры со словами, storytelling

- Логико-математический: головоломки, стратегические игры

- Пространственный: конструкторы, рисование, навигационные задачи

- Музыкальный: игра на инструментах, композиция, ритмические игры

- Телесно-кинестетический: спорт, танцы, ручной труд

- Межличностный: групповые проекты, ролевые игры

- Внутриличностный: медитация, ведение дневника

- Натуралистический: изучение природы, экологические проекты

Задача не в том, чтобы сделать ребенка гением во всем, а в том, чтобы помочь ему найти свою уникальную комбинацию талантов. Это как собирать пазл, где каждый кусочек важен для создания целостной картины.

Стили обучения: ключ к эффективности

Визуал, аудиал или кинестетик? А может, дигитал? Знание доминирующего стиля восприятия информации вашим ребенком — это как карта сокровищ в мире образования. Визуалу нужны схемы и картинки, аудиалу — устные объяснения и музыка, кинестетику — практический опыт и движение. Дигиталы же лучше воспринимают логику и смыслы.

Но не забывайте: чем больше каналов восприятия задействовано, тем лучше усваивается информация. Комбинируйте подходы, экспериментируйте! Это как готовить изысканное блюдо — чем разнообразнее ингредиенты, тем богаче вкус.

Эмоциональный интеллект: фундамент успеха

В мире, где искусственный интеллект все больше вытесняет человека из многих сфер, эмоциональный интеллект становится нашим козырем. Умение понимать и управлять своими эмоциями, распознавать чувства других — это навыки, которые нельзя переоценить.

Как развивать EQ у ребенка? Начните с себя. Будьте зеркалом, в котором ребенок учится видеть и понимать эмоции. Обсуждайте чувства, называйте их, помогайте ребенку разобраться в причинах своих реакций. Используйте книги, фильмы, жизненные ситуации как материал для эмоционального обучения.

Помните: запрет на эмоции — это путь к подавленности и неврозам. Учите ребенка не подавлять, а управлять своими чувствами. Это как серфинг — нельзя контролировать волны, но можно научиться ловить их и использовать их энергию.

Мотивация: двигатель прогресса

Что движет вашим ребенком? Любопытство, желание похвалы, стремление к независимости? Понимание источников мотивации — это ключ к эффективному воспитанию. Одним нужны четкие цели и награды, другим — свобода творчества и самовыражения.

Исследования показывают, что внутренняя мотивация более эффективна в долгосрочной перспективе, чем внешняя. Как ее развить? Поощряйте любознательность, создавайте ситуации успеха, давайте право выбора. Пусть ребенок почувствует себя автором своей жизни, а не марионеткой в чужих руках.

Социальная среда: контекст развития

Ребенок не растет в вакууме. Семья, друзья, школа, общество — все это формирует личность. Как использовать эту среду во благо? Создавайте позитивное окружение, выбирайте правильные «образцы для подражания», учите критическому мышлению.

Но не стоит изолировать ребенка от трудностей. Умение справляться с вызовами, решать конфликты, отстаивать свою позицию — это навыки, которые лучше освоить в «песочнице», чем во взрослой жизни. Ваша задача — быть рядом, поддерживать, но не решать проблемы за ребенка.

Цифровой век: новые вызовы

Современные дети — цифровые аборигены. Они не знают мира без интернета и гаджетов. Как использовать эту реальность во благо развития? Выбирайте качественный контент, учите цифровой гигиене, используйте технологии для обучения и развития.

Но помните о балансе. Виртуальный мир не должен заменять реальный опыт. Тактильные ощущения, живое общение, физическая активность — это фундамент здорового развития. Технологии должны дополнять, а не заменять традиционные методы воспитания.

Гибкость: ключ к успеху

Подходы к воспитанию не высечены в камне. То, что работало вчера, может не сработать завтра. Ребенок растет, меняется, и ваши методы должны эволюционировать вместе с ним. Будьте готовы пересматривать свои стратегии, экспериментировать, учиться на ошибках.

Не бойтесь признавать свои промахи. Ваша способность учиться и меняться — лучший пример для ребенка. Покажите, что гибкость и адаптивность — это сила, а не слабость.

Индивидуальность: уважение к уникальности

В погоне за развитием легко забыть главное — уважение к индивидуальности ребенка. Не пытайтесь втиснуть его в рамки своих ожиданий. Ваша задача — помочь ребенку стать лучшей версией себя, а не копией кого-то другого.

Цените уникальные черты характера, поддерживайте необычные интересы, празднуйте маленькие победы. Помните: ваш ребенок — это не проект, это личность со своими мечтами, страхами и стремлениями.

В конце концов, индивидуальный подход в воспитании — это не просто набор техник. Это философия, основанная на любви, уважении и вере в потенциал каждого ребенка. Это как садоводство — вы создаете условия, поддерживаете, направляете, но рост и цветение — это чудо, которое происходит само по себе. И нет ничего прекраснее, чем видеть, как ваш «сад» расцветает во всем своем уникальном великолепии.