Содержание

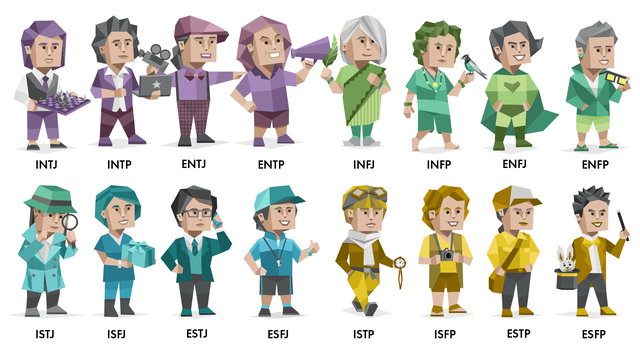

Разнообразие психотипов у детей: от интровертов до экстравертов

Детский мир — это kaleidoscope личностей, где каждый ребенок — уникальная головоломка. Вы когда-нибудь задумывались, почему ваш сорванец готов покорять новые вершины, а соседский малыш предпочитает тишину и уединение? Это не просто причуды или капризы — это проявления различных психотипов. Но как же разобраться в этом многообразии и найти ключ к сердцу своего чада?

Психотипы детей — это не просто модное словечко из лексикона психологов. Это мощный инструмент для понимания внутреннего мира ребенка, его потребностей и особенностей. Представьте, что вы пытаетесь собрать пазл без картинки на коробке — вот так же родители порой пытаются воспитывать детей, не понимая их базовых психологических особенностей. Но давайте копнем глубже и разберемся, как же определить психотип вашего маленького чуда.

Для начала, забудьте о шаблонах и стереотипах. Каждый ребенок — это уникальный коктейль черт характера, темперамента и врожденных особенностей. Но есть определенные маркеры, которые помогут вам начать путешествие в мир психотипов вашего ребенка. Обратите внимание на то, как ваш малыш реагирует на новые ситуации. Рвется ли он с головой в приключения или предпочитает наблюдать со стороны? Это может быть первым намеком на то, экстраверт перед вами или интроверт.

А как насчет эмоциональной сферы? Некоторые дети — настоящие эмоциональные вулканы, готовые извергаться по любому поводу. Другие же скорее напоминают тихие озера, где буря случается крайне редко. Эти различия могут указывать на преобладание чувствительного или рационального психотипа. Но не спешите с выводами — важно наблюдать за ребенком в различных ситуациях и на протяжении длительного времени.

Интересный факт: исследования показывают, что около 30% детей имеют ярко выраженные черты интроверсии. Это значит, что почти каждый третий ребенок может чувствовать себя некомфортно в шумной компании или испытывать стресс от избытка социальных контактов. Знание этого факта может полностью изменить подход к воспитанию и развитию таких детей.

Ключевые индикаторы психотипов

Как же на практике определить психотип вашего ребенка? Вот несколько ключевых индикаторов, на которые стоит обратить внимание:

- Социальная активность: Экстравертные дети легко заводят друзей и чувствуют себя как рыба в воде в любой компании. Интроверты же предпочитают общение в узком кругу и могут уставать от длительных социальных взаимодействий.

- Реакция на новое: Дети-сенсорики обычно предпочитают конкретику и практический опыт. Интуиты же часто витают в облаках и любят фантазировать.

- Принятие решений: Маленькие логики анализируют ситуацию и принимают решения головой. Этики больше полагаются на чувства и эмоции.

- Отношение к планированию: Рационалы любят порядок и структуру, в то время как иррационалы предпочитают спонтанность и гибкость.

А теперь давайте представим ситуацию. Ваш ребенок отказывается идти на шумный праздник, предпочитая остаться дома с книжкой. Это повод для беспокойства? Вовсе нет! Это может быть проявлением интровертного психотипа. Такие дети нуждаются в «перезарядке» после социальных взаимодействий и черпают энергию из уединения. Понимание этой особенности поможет вам создать комфортную среду для развития вашего маленького интроверта, не пытаясь насильно сделать из него душу компании.

С другой стороны, если ваш ребенок постоянно в движении, обожает новые знакомства и не может усидеть на месте — вполне возможно, перед вами юный экстраверт. Таким детям необходимо обилие социальных контактов и разнообразие впечатлений. Ограничение их активности может привести к стрессу и проблемам в поведении.

Интересно, что психотипы детей могут влиять не только на их социальное поведение, но и на учебные предпочтения. Например, дети-логики часто проявляют интерес к точным наукам, в то время как этики могут больше тяготеть к гуманитарным дисциплинам. Учет этих особенностей может помочь в выборе дополнительных занятий и подходов к обучению.

Но не стоит думать, что психотип — это приговор или ограничение. Напротив, это ключ к раскрытию потенциала вашего ребенка. Зная сильные стороны определенного психотипа, вы можете создать оптимальные условия для развития талантов и способностей вашего малыша. При этом важно помнить о гармоничном развитии — даже если ваш ребенок ярко выраженный интроверт, ему все равно необходимы навыки социального взаимодействия.

Один из эффективных способов определения психотипа — это наблюдение за игровой деятельностью ребенка. Как он подходит к решению головоломок? Предпочитает ли он командные игры или индивидуальные занятия? Эти, казалось бы, незначительные детали могут рассказать многое о внутреннем мире вашего чада.

Стоит отметить, что психотип ребенка может меняться с возрастом. То, что было характерно для малыша в 3 года, может существенно измениться к 7 годам. Поэтому важно не зацикливаться на единожды сделанных выводах, а продолжать наблюдать и адаптировать свой подход к меняющимся потребностям ребенка.

Что же делать, если вы заметили, что психотип вашего ребенка кардинально отличается от вашего собственного? Это отличный шанс для личностного роста — как вашего, так и ребенка. Попробуйте посмотреть на мир его глазами, понять его мотивы и потребности. Это не только улучшит ваши отношения, но и расширит ваши собственные горизонты.

В конце концов, определение психотипа вашего ребенка — это не финиш, а старт увлекательного путешествия в мир его уникальной личности. Это возможность стать для него не просто родителем, а настоящим проводником в жизнь, понимающим и принимающим его таким, какой он есть. И помните — нет «правильных» или «неправильных» психотипов. Каждый ребенок — это целый мир, полный чудес и открытий. Ваша задача — помочь этому миру раскрыться во всем его великолепии.

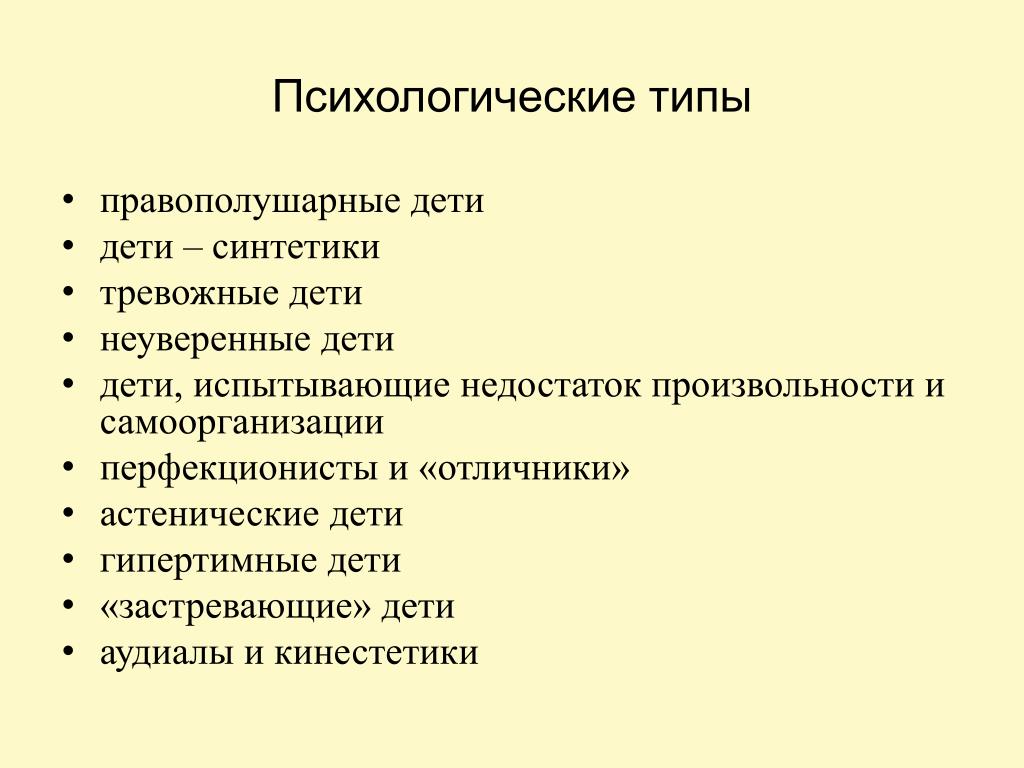

Распознавание темперамента: холерик, сангвиник, флегматик или меланхолик

Психотипы детей — это как палитра художника, где каждый цвет уникален и незаменим. Но как же разобраться в этом многообразии оттенков? Одним из ключевых аспектов в понимании детской психологии является определение темперамента. Это не просто красивое слово из учебника психологии, а реальный инструмент для родителей, который поможет лучше понять своего ребенка и найти к нему подход.

Итак, что же такое темперамент? Это врожденная характеристика, которая определяет, как человек реагирует на мир вокруг. Представьте, что темперамент — это операционная система компьютера, а личность — установленные на нем программы. Операционка задает базовые параметры работы, но программы могут существенно расширить возможности. Так и с темпераментом — он закладывает основу, но воспитание и окружение могут значительно повлиять на конечный результат.

В классическом понимании выделяют четыре типа темперамента: холерик, сангвиник, флегматик и меланхолик. Но не спешите навешивать ярлыки — чистые типы встречаются редко, чаще всего мы имеем дело с их комбинациями. Так как же распознать, какой тип преобладает у вашего ребенка?

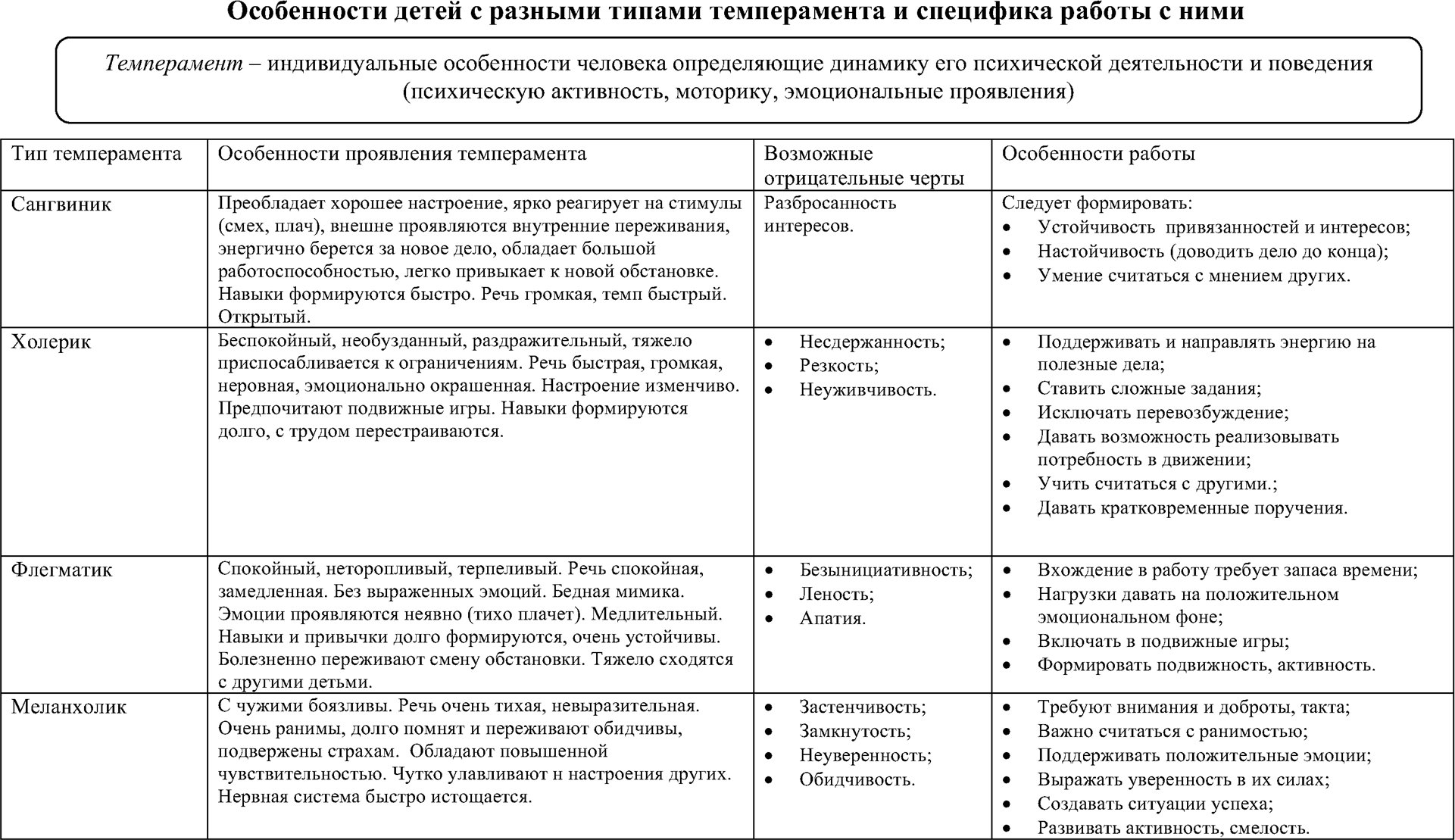

Холерик: огонь и буря

Представьте себе ребенка-холерика как маленький вулкан. Он полон энергии, которая так и рвется наружу. Такие дети часто становятся заводилами в играх, легко загораются новыми идеями, но так же быстро могут потерять интерес. Они эмоциональны, импульсивны и порой вспыльчивы. Как определить холерика? Обратите внимание на следующие признаки:

- Быстрая речь и активная жестикуляция

- Легкость в принятии решений, но трудности с их выполнением

- Склонность к резким перепадам настроения

- Высокая работоспособность, но быстрая утомляемость

Если ваш ребенок — холерик, ключ к его воспитанию — это научить его контролировать свои эмоции и направлять энергию в продуктивное русло. Спорт, творчество, любые активные занятия помогут холерику найти выход своей неуемной энергии.

Сангвиник: солнце и оптимизм

Сангвиник — это настоящий солнечный лучик. Такие дети обычно жизнерадостны, общительны и легко адаптируются к новым ситуациям. Они как губка впитывают новые знания и впечатления. Как распознать сангвиника?

- Легко заводит новые знакомства

- Быстро переключается с одного занятия на другое

- Редко унывает и быстро восстанавливается после неудач

- Любит быть в центре внимания

Воспитывая сангвиника, важно помочь ему развить усидчивость и научиться доводить начатое до конца. При этом не стоит ограничивать его социальную активность — она жизненно необходима для его гармоничного развития.

Флегматик: спокойствие и стабильность

Флегматик — это островок спокойствия в бурном море детских эмоций. Такие дети обычно уравновешенны, терпеливы и не склонны к бурному выражению чувств. Они могут казаться медлительными, но это компенсируется их основательностью и надежностью. Как узнать флегматика?

- Спокойно реагирует на новые ситуации

- Предпочитает постоянство и рутину

- Долго «раскачивается», но затем работает стабильно и продуктивно

- Редко проявляет инициативу в общении

В воспитании флегматика важно найти баланс между уважением к его темпу жизни и мягким подталкиванием к новому опыту. Поощряйте его социальную активность, но не форсируйте события — флегматику нужно время, чтобы освоиться.

Меланхолик: глубина и чувствительность

Меланхолик — это маленький философ с богатым внутренним миром. Такие дети часто бывают творческими, чувствительными и склонными к глубоким размышлениям. Они могут казаться замкнутыми, но это лишь внешнее проявление их насыщенной внутренней жизни. Как распознать меланхолика?

- Склонность к уединению и мечтательности

- Высокая эмоциональная чувствительность

- Тревожность и склонность к пессимизму

- Трудности в адаптации к новому

В работе с меланхоликом ключевое значение имеет создание безопасной и поддерживающей среды. Помогите ребенку развить уверенность в себе и научите его справляться со стрессом.

Но помните, что чистые типы темперамента — редкость. Чаще всего мы имеем дело с их комбинациями. Например, ребенок может проявлять черты сангвиника в общении, но быть флегматиком в учебе. Или демонстрировать холерические черты дома, но вести себя как меланхолик в незнакомой обстановке.

Интересно, что современные исследования в области нейробиологии подтверждают идею о врожденной природе темперамента. Ученые обнаружили связь между особенностями работы нервной системы и проявлениями темперамента. Например, у холериков и сангвиников обнаружена более высокая активность в областях мозга, отвечающих за поиск новизны и получение удовольствия.

Но не стоит думать, что темперамент — это приговор. Он лишь задает общее направление, а вот как конкретно будет развиваться личность ребенка, во многом зависит от окружения и воспитания. Это как с семенами растений — генетика определяет вид, но то, каким вырастет цветок, зависит от ухода и условий.

Как же использовать знания о темпераменте в повседневной жизни? Вот несколько практических советов:

- Наблюдайте за ребенком в различных ситуациях. Как он реагирует на новое? Как справляется со стрессом? Как взаимодействует с другими детьми?

- Ведите дневник наблюдений. Это поможет увидеть закономерности в поведении ребенка.

- Адаптируйте свой стиль общения под особенности темперамента ребенка. Например, с холериком будьте более сдержанны, а с меланхоликом — более эмоционально открыты.

- Создавайте среду, которая соответствует потребностям темперамента вашего ребенка, но при этом мягко расширяйте его зону комфорта.

Важно помнить, что нет «хороших» или «плохих» темпераментов. У каждого типа есть свои сильные и слабые стороны. Задача родителей — помочь ребенку максимально раскрыть потенциал своего темперамента и научиться компенсировать его слабые стороны.

Например, если у вас растет маленький холерик, помогите ему научиться управлять своей энергией. Запишите его в спортивную секцию или на танцы, где он сможет выплеснуть избыток энергии. При этом учите его техникам самоконтроля и релаксации. А вот флегматику может понадобиться мягкое подталкивание к новому опыту — предлагайте ему пробовать разные кружки и занятия, но не форсируйте события, если видите, что ему нужно больше времени на адаптацию.

Интересно, что понимание темперамента ребенка может помочь не только в воспитании, но и в обучении. Исследования показывают, что дети с разными типами темперамента по-разному воспринимают информацию и учатся. Например, холерики и сангвиники часто лучше усваивают материал в активной, игровой форме, в то время как флегматики и меланхолики могут предпочитать спокойное, индивидуальное изучение.

Но как быть, если темперамент ребенка сильно отличается от вашего собственного? Это действительно может стать вызовом, но и прекрасной возможностью для личностного роста. Если вы — спокойный флегматик, а ваш ребенок — энергичный холерик, вам придется научиться быть более гибким и активным. И наоборот, если вы — импульсивный холерик, а ваш ребенок — чувствительный меланхолик, вам нужно будет научиться быть более терпеливым и эмпатичным.

В конечном счете, понимание темперамента вашего ребенка — это ключ к более гармоничным отношениям и эффективному воспитанию. Это не значит, что вы должны полностью подстраиваться под ребенка или позволять темпераменту быть оправданием для плохого поведения. Скорее, это инструмент, который поможет вам лучше понять потребности вашего ребенка и найти наиболее эффективные способы взаимодействия с ним.

Влияние окружающей среды на формирование психотипа ребенка

Психотипы детей — это не просто результат генетической лотереи. Они формируются под влиянием целого комплекса факторов, и окружающая среда играет в этом процессе ключевую роль. Представьте себе ребенка как нераспустившийся цветок. Гены определяют его вид, но то, каким он вырастет — ярким и сильным или чахлым и блеклым — зависит от «почвы», в которую он посажен, и ухода, который получает.

Так как же окружение влияет на психотип ребенка? Начнем с самого очевидного — семьи. Семья — это первая и самая важная социальная среда, в которой оказывается малыш. Именно здесь закладываются основы его личности, формируются базовые представления о мире и своем месте в нем. Но как конкретно семейная обстановка может повлиять на психотип?

Возьмем, к примеру, ребенка с врожденной склонностью к интроверсии. В семье, где ценится общительность и активность, такой ребенок может чувствовать себя «белой вороной». Постоянное давление и попытки «исправить» его могут привести к развитию тревожности и заниженной самооценки. С другой стороны, если родители понимают и принимают особенности своего ребенка, создают для него комфортную среду, но при этом мягко поощряют социальную активность, интроверт может вырасти уверенным в себе и социально адаптированным, сохранив при этом свою уникальность.

А что насчет стиля воспитания? О, это целая вселенная влияний! Авторитарный стиль, где всё решают родители, а ребенок лишь исполнитель, может подавить природную активность и любознательность, превратив потенциального лидера в послушного, но безынициативного исполнителя. Попустительский стиль, наоборот, может привести к формированию эгоцентричной личности, не умеющей учитывать интересы других. Золотая середина? Демократический стиль, где ребенка слышат и уважают его мнение, но при этом устанавливают четкие границы и правила.

Детский сад и школа: второй дом или полигон для испытаний?

После семьи следующим по значимости фактором влияния на психотип ребенка становятся образовательные учреждения. Детский сад и школа — это места, где ребенок проводит значительную часть своего времени и где происходит его активная социализация. Как эта среда может повлиять на формирование психотипа?

- Стиль преподавания: Авторитарный педагог может подавить инициативу и креативность, в то время как слишком мягкий — не дать необходимой структуры и дисциплины.

- Коллектив сверстников: Принятие или отвержение группой может серьезно повлиять на самооценку и социальные навыки ребенка.

- Учебная программа: Сбалансированная программа, учитывающая разные типы интеллекта, поможет ребенку раскрыть свои сильные стороны.

Интересный факт: исследования показывают, что дети, посещавшие детские сады с программами, ориентированными на развитие социально-эмоциональных навыков, демонстрируют более высокий уровень эмпатии и лучшие навыки решения конфликтов в школьном возрасте. Это еще раз подчеркивает, насколько важна правильно организованная образовательная среда для формирования здорового психотипа.

Но не стоит думать, что влияние окружающей среды ограничивается только семьей и образовательными учреждениями. Мы живем в эпоху информационного взрыва, и современные дети с раннего возраста погружены в цифровой мир. Как это влияет на формирование их психотипа? Вопрос неоднозначный и активно обсуждаемый в научных кругах.

С одной стороны, доступ к огромному объему информации и возможность общаться с людьми со всего мира расширяет кругозор и развивает коммуникативные навыки. С другой — избыток информации может привести к поверхностному восприятию, проблемам с концентрацией внимания и даже развитию тревожности. Чрезмерное увлечение социальными сетями может сформировать зависимость от внешней оценки и страх пропустить что-то важное (FOMO — Fear of Missing Out).

Так что же делать родителям? Как создать среду, которая будет способствовать формированию здорового и гармоничного психотипа ребенка? Вот несколько практических советов:

- Наблюдайте и принимайте: Внимательно следите за проявлениями врожденных особенностей вашего ребенка. Не пытайтесь «переделать» его, а создайте условия, в которых он сможет максимально раскрыть свой потенциал.

- Балансируйте: Если ваш ребенок интроверт, поощряйте его социальную активность, но не перегружайте. Если экстраверт — учите его ценить моменты уединения и самоанализа.

- Развивайте эмоциональный интеллект: Учите ребенка распознавать и выражать свои эмоции, понимать чувства других. Это ключевой навык для формирования здоровых отношений.

- Создавайте безопасную среду для экспериментов: Позвольте ребенку пробовать новое, ошибаться и учиться на своих ошибках. Это развивает самостоятельность и уверенность в себе.

- Будьте примером: Дети учатся прежде всего, наблюдая за поведением взрослых. Хотите вырастить эмпатичного и уверенного в себе человека? Станьте таким сами.

Однако важно помнить, что влияние среды не абсолютно. Врожденные особенности психотипа также играют огромную роль. Некоторые дети демонстрируют удивительную устойчивость к негативным влияниям среды, в то время как другие оказываются более уязвимыми. Это явление, известное в психологии как «резильентность», активно изучается учеными.

Интересно, что исследования в области эпигенетики показывают: влияние среды может быть настолько глубоким, что способно влиять на экспрессию генов. То есть, определенные условия жизни могут «включать» или «выключать» те или иные гены, влияя таким образом на развитие ребенка на самом фундаментальном уровне.

Но не стоит впадать в панику, думая, что любое ваше действие может необратимо повлиять на психотип вашего ребенка. Дети удивительно пластичны и адаптивны. Главное — создать атмосферу любви, принятия и поддержки. В такой среде ребенок сможет развить свои сильные стороны и научиться компенсировать слабые, независимо от своего базового психотипа.

А как быть с влиянием сверстников? По мере взросления ребенка это влияние становится все более значимым. Подростки особенно чувствительны к мнению своей peer группы. Здесь важно найти баланс: с одной стороны, не изолировать ребенка от общения со сверстниками, с другой — помочь ему сформировать критическое мышление и устойчивость к негативному влиянию.

Отдельного внимания заслуживает тема культурного контекста. В разных культурах могут цениться разные черты личности. То, что считается нормой в одном обществе, может восприниматься как отклонение в другом. Например, в некоторых азиатских культурах высоко ценится сдержанность и умение контролировать свои эмоции, в то время как в западных обществах часто поощряется открытое выражение чувств. Ребенок, растущий на стыке культур, может столкнуться с дополнительными вызовами в формировании своего психотипа.

В конечном счете, формирование психотипа ребенка — это сложный, многогранный процесс, в котором переплетаются влияния генетики, семьи, образовательной среды, культуры и множества других факторов. Задача родителей — не пытаться «вылепить» ребенка по какому-то идеальному образцу, а помочь ему стать лучшей версией самого себя. Это требует внимания, терпения и готовности учиться вместе с ребенком. Но результат стоит усилий — ведь нет ничего прекраснее, чем видеть, как твой ребенок растет гармоничной, уверенной в себе личностью, готовой к вызовам современного мира.

Особенности воспитания с учетом индивидуального психотипа

Воспитание ребенка — это как игра в шахматы, где каждый ход может изменить исход партии. Но что, если бы у вас была карта, показывающая сильные и слабые стороны каждой фигуры? Именно такой картой и является понимание психотипа вашего ребенка. Детей психотипы — это не просто модное словечко из психологических журналов, а реальный инструмент, способный трансформировать ваш подход к воспитанию.

Итак, как же использовать знание о психотипе ребенка в повседневной жизни? Начнем с самого распространенного деления на интровертов и экстравертов. Если ваш малыш — интроверт, то шумные вечеринки и постоянное общение могут быть для него не праздником, а настоящим испытанием. Такому ребенку нужно личное пространство и время на «перезарядку». Не пытайтесь сделать из него душу компании — лучше создайте условия, где он сможет проявить свои сильные стороны: глубокое мышление, креативность, способность к концентрации.

С другой стороны, если ваш ребенок — экстраверт, то ограничение социальных контактов может вызвать у него стресс и раздражительность. Таким детям нужно обилие общения и внешних стимулов. Но не перегибайте палку — учите их также ценить моменты уединения и самоанализа. Баланс — вот ключевое слово в воспитании любого психотипа.

Темперамент: огонь, вода, земля и воздух

Теперь давайте копнем глубже и рассмотрим классическое деление на типы темперамента. Помните, как в древности люди верили, что мир состоит из четырех стихий? Так вот, психотипы детей можно сравнить с этими стихиями:

- Холерик (огонь): энергичный, импульсивный, легко возбудимый

- Сангвиник (воздух): общительный, оптимистичный, легко адаптирующийся

- Флегматик (земля): спокойный, стабильный, медлительный

- Меланхолик (вода): чувствительный, глубокий, склонный к переживаниям

Как же воспитывать ребенка-холерика? Это как пытаться удержать в руках живое пламя — захватывающе, но опасно. Таким детям нужен выход для их кипучей энергии. Спорт, активные игры, творческие занятия — все это поможет направить их энергию в позитивное русло. Но при этом важно учить их самоконтролю. Техники медитации и глубокого дыхания могут стать настоящим спасением для маленьких «вулканов».

А что насчет сангвиников? Эти дети как воздух — легкие, подвижные, везде проникающие. Они с легкостью заводят друзей и адаптируются к новым ситуациям. Но эта же легкость может стать их слабостью — им часто не хватает усидчивости и способности доводить дела до конца. Ваша задача — научить их фокусироваться и развивать чувство ответственности. Поощряйте их начинания, но установите четкую систему контроля за выполнением задач.

Флегматики — это земная твердь среди детских психотипов. Они стабильны, надежны, но иногда слишком медлительны. Таким детям нужно больше времени на принятие решений и адаптацию к изменениям. Не торопите их, но мягко поощряйте к активности. Помогите им найти занятия, где их природная основательность будет преимуществом — например, конструирование или игра на музыкальных инструментах.

И наконец, меланхолики — глубокие, как океан, и такие же переменчивые. Эти дети обладают богатым внутренним миром и высокой чувствительностью. Они склонны к творчеству, но также подвержены стрессам и перепадам настроения. Ваша роль — создать для них безопасную, поддерживающую среду. Учите их выражать свои чувства, но также развивайте навыки эмоциональной регуляции.

Индивидуальный подход: ключ к успеху

Но помните, чистые психотипы встречаются редко. Чаще всего мы имеем дело с их комбинациями. Поэтому важно не просто определить психотип ребенка, но и постоянно наблюдать за его реакциями и поведением в различных ситуациях. Это поможет вам тонко настроить свой воспитательный подход.

Например, ребенок может проявлять черты холерика в игре, но быть меланхоликом в учебе. В этом случае важно создать среду, где он сможет выплеснуть энергию в активных занятиях, но при этом обеспечить спокойную, поддерживающую атмосферу для учебы.

Интересно, что исследования в области нейробиологии подтверждают связь между психотипами и особенностями работы мозга. Так, у интровертов обнаружена более высокая активность в областях мозга, отвечающих за внутреннюю обработку информации, в то время как у экстравертов более активны зоны, связанные с внешними стимулами и вознаграждением.

Но не стоит думать, что психотип — это приговор. Наш мозг обладает удивительной пластичностью. С помощью правильно подобранных упражнений и практик можно развить те качества, которые не являются сильной стороной данного психотипа. Например, интроверту можно помочь развить навыки публичных выступлений, а импульсивного холерика научить техникам самоконтроля.

Важно также учитывать возрастные особенности. Психотип может проявляться по-разному на разных этапах развития ребенка. Так, в раннем детстве различия между интровертами и экстравертами могут быть не так заметны, как в подростковом возрасте. Поэтому ваш подход к воспитанию должен быть гибким и адаптироваться к меняющимся потребностям ребенка.

А как быть, если психотип ребенка сильно отличается от вашего собственного? Это может стать настоящим вызовом, но и прекрасной возможностью для личностного роста. Если вы — спокойный флегматик, а ваш ребенок — энергичный холерик, вам придется выйти из зоны комфорта и научиться быть более активным и спонтанным. И наоборот, если вы — импульсивный холерик, а ваш ребенок — чувствительный меланхолик, вам нужно будет научиться быть более терпеливым и эмпатичным.

Еще один важный аспект — это взаимодействие с образовательными учреждениями. Зная психотип своего ребенка, вы можете лучше подобрать подходящую школу или детский сад. Например, ребенку-интроверту может быть комфортнее в небольшом классе с индивидуальным подходом, в то время как экстраверту подойдет школа с активной внеклассной жизнью.

Не забывайте и о важности саморазвития. Чем лучше вы понимаете свой собственный психотип и свои реакции, тем эффективнее сможете взаимодействовать с ребенком. Это особенно важно в стрессовых ситуациях, когда наши природные реакции проявляются наиболее ярко.

В конечном счете, учет психотипа в воспитании — это не о том, чтобы ограничить ребенка рамками его типа, а о том, чтобы создать оптимальные условия для его развития. Это как выращивание растения — вы не можете заставить розу стать дубом, но можете создать идеальные условия, чтобы она расцвела во всей красе.

Помните, каждый ребенок уникален, и нет универсального рецепта воспитания. Ваша задача — быть внимательным наблюдателем, чутким проводником и надежной опорой для вашего ребенка на пути его развития. И кто знает, может быть, в процессе вы откроете новые грани и своей собственной личности?

Развитие сильных сторон: раскрытие потенциала каждого психотипа

Детей психотипы — это не просто ярлыки, а ключи к сокровищнице их потенциала. Представьте, что каждый ребенок — это уникальный музыкальный инструмент. Ваша задача — не пытаться сделать из скрипки барабан, а научиться извлекать самые прекрасные звуки из того инструмента, который вам достался. Как же раскрыть потенциал каждого психотипа? Давайте разберемся!

Начнем с интровертов. Эти тихие мыслители часто остаются в тени своих более шумных сверстников. Но не спешите подталкивать их к постоянному общению! Их сила — в глубине мышления и способности к концентрации. Как же развить эти качества? Предложите им творческие задания, требующие углубленного анализа. Это может быть написание рассказов, решение головоломок или создание сложных конструкций. Интроверты часто преуспевают в областях, требующих внимания к деталям и способности работать самостоятельно.

А что насчет экстравертов? Эти маленькие «энерджайзеры» питаются общением и внешними стимулами. Их сильные стороны — коммуникабельность и способность вдохновлять других. Развивайте эти качества через групповые проекты, публичные выступления, дебаты. Но не забывайте учить их и навыкам активного слушания — это поможет им стать не просто говорунами, а эффективными лидерами.

Темпераменты: огранка алмазов

Теперь давайте рассмотрим, как раскрыть потенциал различных темпераментов. Это как огранка алмазов — нужно знать, где и как сделать правильный надрез, чтобы камень засиял всеми гранями.

- Холерики: Их энергия и энтузиазм могут горы свернуть! Направьте эту мощь в конструктивное русло через спорт, лидерские проекты, соревнования. Но не забывайте учить их самоконтролю — это ключ к превращению импульсивности в целеустремленность.

- Сангвиники: Их общительность и оптимизм — настоящий дар. Развивайте их социальные навыки через командные игры, театральные постановки. Но помогите им научиться глубине и постоянству в отношениях и занятиях.

- Флегматики: Их спокойствие и надежность — это сила, а не слабость. Поощряйте их природную склонность к методичности и планированию. Они могут стать отличными стратегами и организаторами.

- Меланхолики: Их чувствительность и глубина восприятия — это сокровище. Развивайте их творческие способности, эмпатию. Они могут стать прекрасными художниками, писателями, психологами.

Но помните, чистые типы — редкость. Большинство детей — это сложный коктейль различных черт. Ваша задача — распознать доминирующие качества и работать с ними, не забывая развивать и другие стороны личности.

Интересный факт: исследования показывают, что дети, чьи сильные стороны активно поддерживаются и развиваются, демонстрируют более высокий уровень самооценки и академических достижений. Но как это работает на практике?

Представьте ситуацию: у вас растет маленький интроверт-меланхолик. Вы замечаете его склонность к глубоким размышлениям и чувствительность к эмоциям других. Вместо того чтобы пытаться сделать из него душу компании, вы поощряете его интерес к рисованию и письму. Вы создаете для него тихий уголок, где он может творить, и регулярно обсуждаете с ним его произведения. Постепенно его навыки растут, он начинает участвовать в конкурсах, получает признание. Это не только развивает его таланты, но и укрепляет уверенность в себе.

А теперь представьте экстраверта-холерика. Его энергия бьет через край, он постоянно попадает в неприятности из-за своей импульсивности. Вместо того чтобы постоянно одергивать его, вы записываете его в спортивную секцию и театральный кружок. Там он учится направлять свою энергию в конструктивное русло, развивает лидерские качества. Вы также учите его техникам самоконтроля, помогаете планировать свои действия. Постепенно он становится не просто шумным сорванцом, а харизматичным лидером, способным вдохновлять и организовывать других.

Но не все так просто. Развитие сильных сторон не должно приводить к однобокости. Важно помнить о балансе. Даже самому яркому экстраверту нужны навыки самоанализа и умение быть наедине с собой. А интроверту необходимо уметь общаться и работать в команде. Как же достичь этого баланса?

Один из эффективных подходов — это создание «зон комфорта» и «зон роста». В зоне комфорта ребенок может полностью раскрыть свои сильные стороны, почувствовать уверенность в себе. А в зоне роста он осваивает новые, может быть, не самые легкие для него навыки. Например, для интроверта зоной комфорта может быть индивидуальная работа над проектом, а зоной роста — участие в групповой презентации. Для экстраверта, наоборот, зона комфорта — это общение и командная работа, а зона роста — самостоятельное выполнение сложного задания.

Важно помнить, что развитие сильных сторон — это не спринт, а марафон. Не ждите мгновенных результатов. Будьте терпеливы и последовательны. Отмечайте даже небольшие успехи ребенка, это поможет поддержать его мотивацию.

А как быть с «слабыми» сторонами? Нужно ли их игнорировать? Вовсе нет! Но подход к их развитию должен быть другим. Вместо того чтобы фокусироваться на недостатках, попробуйте найти способ использовать сильные стороны ребенка для компенсации слабых. Например, если у вашего интроверта проблемы с публичными выступлениями, не заставляйте его часами тренировать речь перед зеркалом. Вместо этого предложите ему подготовить глубокий, интересный материал по теме, которая его увлекает. Уверенность в своих знаниях поможет ему преодолеть страх перед аудиторией.

Интересно, что современные исследования в области нейропластичности показывают: наш мозг способен меняться и адаптироваться на протяжении всей жизни. Это значит, что развитие новых навыков возможно в любом возрасте. Но чем раньше мы начнем работать над раскрытием потенциала ребенка, тем легче ему будет адаптироваться к различным жизненным ситуациям в будущем.

Не забывайте и о роли примера. Дети учатся не столько из наших слов, сколько из наших действий. Показывайте, как вы сами развиваете свои сильные стороны, как преодолеваете трудности. Это не только вдохновит ребенка, но и укрепит вашу связь с ним.

В конечном счете, раскрытие потенциала каждого психотипа — это не просто педагогическая задача. Это путь к тому, чтобы помочь каждому ребенку стать лучшей версией себя, уверенной и гармоничной личностью, готовой к вызовам современного мира. И помните — в этом процессе нет неудач, есть только опыт и рост. Каждый шаг, каждая попытка — это движение вперед, к раскрытию удивительного потенциала, который таится в каждом ребенке.

Коммуникация и взаимодействие: подходы к разным психотипам детей

Как часто мы, родители, ломаем голову над тем, почему наш ребенок ведет себя так, а не иначе? Почему одни дети с легкостью заводят друзей, а другие предпочитают уединение? Откуда берется эта загадочная мозаика детских характеров? Ответ кроется в психотипах — уникальных комбинациях личностных черт, которые формируют поведение и мировосприятие каждого ребенка. Но как же разгадать этот код и найти ключ к сердцу и разуму вашего чада?

Представьте, что психотип — это своего рода операционная система, установленная в мозгу вашего ребенка. Одни дети работают на «Windows» — они открыты, дружелюбны и легко адаптируются к новым ситуациям. Другие — настоящие «Apple» фанаты: креативные, немного своенравные, но невероятно эффективные в своей уникальной манере. А есть и те, кто словно работает на «Linux» — они более сложны для понимания, но обладают огромным потенциалом при правильном подходе.

Итак, давайте разберемся, какие же основные психотипы детей существуют и как их распознать. Начнем с самого яркого и заметного — экстраверта. Эти дети словно маленькие солнышки: они заряжают энергией всех вокруг, обожают быть в центре внимания и легко находят общий язык с окружающими. Вы узнаете экстраверта по неуемной болтливости, желанию постоянно что-то делать и неспособности усидеть на месте более пяти минут. Эти дети — прирожденные лидеры и заводилы, но иногда им не хватает глубины и сосредоточенности.

На другом конце спектра находятся интроверты — тихие мыслители и мечтатели. Эти дети предпочитают уединение шумным компаниям, любят погружаться в свой внутренний мир и часто обладают богатым воображением. Интроверта можно узнать по склонности к одиночным играм, любви к книгам и неторопливости в принятии решений. Они могут казаться застенчивыми или отстраненными, но на самом деле просто нуждаются в большем времени для обработки информации и адаптации к новым ситуациям.

Между этими двумя полюсами располагается целая палитра промежуточных психотипов. Например, амбиверты — дети, сочетающие в себе черты как экстравертов, так и интровертов. Они могут быть общительными в одних ситуациях и замкнутыми в других, легко подстраиваясь под обстоятельства. Амбивертов часто называют «золотой серединой» — они обладают гибкостью и адаптивностью, что делает их успешными в самых разных сферах жизни.

Еще один интересный психотип — сенсорики. Эти дети живут здесь и сейчас, полагаясь на свои органы чувств для восприятия мира. Они практичны, внимательны к деталям и предпочитают конкретику абстрактным идеям. Сенсорика можно узнать по любви к активным играм, спорту и ручному труду. Они отлично справляются с задачами, требующими точности и аккуратности, но могут испытывать трудности с долгосрочным планированием и абстрактным мышлением.

В противовес сенсорикам существуют интуиты — дети, живущие больше в мире идей и возможностей, чем в реальности. Эти маленькие мечтатели обладают богатым воображением, любят фантазировать и часто предлагают нестандартные решения проблем. Интуита можно узнать по склонности задавать глубокие вопросы, интересу к сказкам и мифам, а также по способности видеть связи между, казалось бы, несвязанными вещами. Они могут быть рассеянными и неорганизованными, но их креативность и оригинальность мышления часто компенсируют эти недостатки.

Отдельного внимания заслуживают дети-логики. Эти маленькие аналитики подходят ко всему с точки зрения разума и объективности. Они любят факты, цифры и логические загадки. Логика можно узнать по склонности к аргументации, интересу к научным экспериментам и способности разбираться в сложных системах (будь то конструктор Лего или компьютерная игра). Эти дети могут казаться холодными или отстраненными, но на самом деле просто предпочитают рациональный подход эмоциональному.

На противоположном полюсе находятся дети-этики, для которых главное — чувства и отношения между людьми. Эти маленькие эмпаты обладают удивительной способностью понимать эмоции других и часто становятся «душой компании». Этика можно узнать по желанию помогать другим, заботиться о животных и растениях, а также по склонности к творческому самовыражению через искусство. Они могут быть слишком чувствительными и ранимыми, но их эмоциональный интеллект и способность к сопереживанию — настоящий дар.

Конечно, реальные дети редко укладываются в рамки одного четко определенного психотипа. Чаще всего мы имеем дело с уникальными комбинациями различных черт. Например, ребенок может быть интровертом-интуитом с сильно развитой этической функцией. Или экстравертом-сенсориком с ярко выраженными логическими способностями. Именно эти сложные сочетания и делают каждого ребенка неповторимым.

Но зачем вообще нужно разбираться в психотипах детей? Дело в том, что понимание особенностей личности вашего ребенка — ключ к эффективному воспитанию и развитию. Зная психотип, вы сможете подобрать оптимальные методы обучения, выбрать подходящие хобби и даже предсказать потенциальные трудности, с которыми может столкнуться ваш ребенок.

Например, если ваш ребенок — интроверт, не стоит заставлять его постоянно участвовать в шумных мероприятиях или записывать в множество кружков. Вместо этого обеспечьте ему достаточно времени для уединения и спокойных занятий. Для экстраверта, наоборот, важно создать возможности для активного общения и самовыражения.

Интуиту будет скучно от однообразных задач и зубрежки, ему нужны творческие проекты и возможность исследовать различные идеи. Сенсорику же лучше давать конкретные, практические задания и обеспечивать достаточную физическую активность.

Логику важно объяснять причины и следствия, давать возможность самостоятельно анализировать информацию. А для этика crucial создать теплую, эмоционально комфортную атмосферу и возможность выражать свои чувства.

Впрочем, не стоит воспринимать психотипы как жесткие рамки или ярлыки. Ребенок — это не статичная система, а живой, развивающийся организм. С возрастом некоторые черты могут усиливаться или ослабевать, появляться новые интересы и способности. Поэтому важно не просто определить психотип однажды и успокоиться, а постоянно наблюдать за ребенком, быть открытым к изменениям и готовым корректировать свой подход.

В конце концов, главное — не втиснуть ребенка в какие-то рамки, а помочь ему раскрыть свой уникальный потенциал. Психотипы — это не приговор, а скорее карта, которая поможет вам лучше ориентироваться в сложном мире детской психологии. И помните: каждый ребенок — это целая вселенная, полная чудес и возможностей. Наша задача — помочь этой вселенной раскрыться во всем своем великолепии.

Адаптация образовательного процесса под психотип ребенка

Представьте себе школу, где каждый ребенок учится в своем собственном темпе, используя методы, которые идеально подходят именно ему. Звучит как утопия? А вот и нет! Это вполне реальная перспектива, если мы научимся грамотно адаптировать образовательный процесс под психотип каждого ученика. Но как же это сделать? И почему это так важно?

Начнем с того, что психотипы детей — это не просто модное словечко из учебника психологии. Это ключ к раскрытию потенциала каждого ребенка, своего рода генетический код его личности. И как любой код, его нужно уметь расшифровывать. Вот тут-то и начинается самое интересное!

Возьмем, к примеру, детей-визуалов. Эти ребята буквально «видят» информацию. Для них учебник без картинок — что суп без соли. Скучно и невкусно! А теперь представьте, что мы даем такому ребенку возможность учиться с помощью красочных схем, диаграмм, видеороликов. Вуаля! Из нудного урока математики получается увлекательное приключение в мире чисел и фигур.

А как быть с аудиалами? Эти дети — настоящие «ушастики». Они лучше воспринимают информацию на слух. Для них идеально подойдут аудиокниги, обучающие подкасты, групповые обсуждения. Представьте, как здорово было бы изучать историю, слушая увлекательные рассказы о великих сражениях и героях прошлого, а не просто зубря даты из учебника!

Ну а кинестетики? Эти непоседы познают мир через движение и прикосновение. Им нужно все потрогать, пощупать, разобрать и собрать. Для таких детей идеально подойдут интерактивные занятия, эксперименты, ролевые игры. Изучать строение клетки по объемной модели, которую можно разобрать и собрать своими руками — разве это не круто?

Но психотипы не ограничиваются только способом восприятия информации. Есть еще и темперамент, который играет огромную роль в обучении. Вспомните знаменитую классификацию Гиппократа: холерики, сангвиники, флегматики и меланхолики. Каждый из этих типов требует своего подхода в образовании.

Холерики — это настоящие «вечные двигатели». Им нужна постоянная смена деятельности, яркие впечатления, соревновательный элемент. Для таких детей отлично подойдут короткие, но интенсивные занятия, квесты, викторины. А вот долгое сидение за партой — это просто пытка для маленького холерика.

Сангвиники — душа компании, они обожают групповые занятия, дискуссии, проекты. Дайте такому ребенку возможность быть лидером в команде, и вы удивитесь, насколько эффективно он сможет учиться и учить других.

Флегматики — это настоящие «тихони» класса. Им нужно время, чтобы обдумать информацию, они любят работать в спокойной обстановке. Для них идеально подойдет метод самостоятельного изучения материала с последующим обсуждением с учителем.

Ну а меланхолики — тонкие натуры, склонные к творчеству и глубокому анализу. Они отлично справляются с заданиями на поиск нестандартных решений, любят исследовательские проекты. Дайте меланхолику возможность выразить свои мысли и чувства через искусство, и вы увидите, как расцветет его интерес к учебе.

Но постойте, скажете вы, а как же быть с тем, что в классе обычно сидит не один ребенок, а тридцать? И у каждого свой психотип! Неужели нужно для каждого разрабатывать отдельную программу? Не торопитесь паниковать! Существует множество методик, позволяющих эффективно работать с разными психотипами одновременно.

Одна из таких методик — это так называемое «смешанное обучение» (blended learning). Суть его в том, что часть материала дети изучают онлайн, в своем собственном темпе и удобным для них способом, а часть — на традиционных уроках в классе. Это позволяет учитывать индивидуальные особенности каждого ученика, не теряя при этом преимуществ группового обучения.

Другой эффективный подход — это проектное обучение. Здесь дети работают над общим проектом, но каждый выполняет ту часть работы, которая ему больше всего подходит. Визуалы могут отвечать за оформление, аудиалы — за презентацию результатов, кинестетики — за практическую часть. Таким образом, каждый ребенок может учиться в своем стиле, при этом приобретая навыки командной работы.

Интересно, что адаптация образовательного процесса под психотип ребенка не только повышает эффективность обучения, но и значительно снижает стресс. Согласитесь, куда приятнее учиться так, как тебе удобно, а не пытаться втиснуться в жесткие рамки единого для всех подхода. А ведь снижение стресса — это не только комфорт, но и здоровье наших детей!

Но есть и подводные камни. Некоторые критики утверждают, что чрезмерная индивидуализация обучения может привести к тому, что дети не научатся адаптироваться к разным ситуациям. Мол, в реальной жизни им придется сталкиваться с задачами, которые не всегда будут соответствовать их предпочтительному стилю обучения. И в этом есть доля правды.

Однако, адаптация образовательного процесса под психотип ребенка не означает, что мы полностью исключаем все другие методы обучения. Скорее, речь идет о том, чтобы найти оптимальный баланс между индивидуальным подходом и развитием универсальных навыков. Ведь чем увереннее ребенок чувствует себя в своем «родном» стиле обучения, тем легче ему будет осваивать и другие подходы.

Кстати, о навыках. Адаптация образовательного процесса под психотип ребенка — это не только про академические знания. Это еще и про развитие так называемых «мягких навыков» (soft skills): коммуникабельности, эмоционального интеллекта, умения работать в команде. Ведь когда ребенок учится в комфортной для себя среде, у него высвобождается больше ресурсов для развития этих важнейших качеств.

А теперь представьте себе школу будущего. Здесь нет привычных нам классов с рядами парт. Вместо этого — пространство, разделенное на зоны для разных видов деятельности. Тихий уголок для индивидуальной работы, яркая интерактивная зона для групповых проектов, лаборатория для экспериментов, творческая мастерская для самовыражения. Дети свободно перемещаются между этими зонами, выбирая то, что им нужно в данный момент. Учитель здесь не просто транслятор знаний, а скорее навигатор, помогающий каждому ребенку найти свой путь в океане информации.

Звучит фантастично? А ведь такие школы уже существуют! Пока их немного, но с каждым годом становится все больше. И результаты впечатляют: дети в таких школах не только показывают высокие академические результаты, но и демонстрируют большую мотивацию к учебе, меньше подвержены стрессу и лучше подготовлены к вызовам реального мира.

Так что же, психотипы детей — это волшебная палочка, которая решит все проблемы образования? Конечно, нет. Это всего лишь инструмент, но инструмент мощный и эффективный. И как любым инструментом, им нужно уметь пользоваться. Ведь главное в образовании — это не методики и технологии, а живое общение, любовь к детям и искреннее желание помочь каждому ребенку раскрыть свой уникальный потенциал.